"الصين عدو أمريكا الأول"، هذا هو الأمر الوحيد الذي تتفق عليه واشنطن بحزبيها الجمهوري والديمقراطي منذ سنوات، فكيف ولماذا أصبحت بكين "تهديداً وجودياً" للولايات المتحدة، التي لا تعيش بدون عدو؟

فمع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت الشيوعية هي العدو للولايات المتحدة، ومن هنا كانت مرحلة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، والتي انتهت بتفكك الأخير مطلع تسعينات القرن الماضي، وانفردت واشنطن بالهيمنة على العالم، لينقضي عقد تقريباً دون "عدو" محدد.

ثم جاءت أحداث سبتمبر/أيلول 2001، وإعلان إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن "الحرب على الإرهاب"، وأصبح العدو هو تنظيم القاعدة، وهي المرحلة التي انتهت رمزياً بالانسحاب من أفغانستان، في أغسطس/آب 2021، حتى وإن استمرت تلك "الحرب" الأمريكية بصورة أو بأخرى، إلا أن تصنيف "العدو" أصبح الآن يعني الصين.

أهمية "العدو" للولايات المتحدة

حتى تتضح الصورة بشأن مسألة تحديد العدو/ الأعداء في السياسة الخارجية الأمريكية، لا بد من العودة سريعاً إلى أبرز محطات تعامل واشنطن مع باقي العالم، ومنطلقات وأهداف ذلك التعاطي. لم تشارك الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى (1914– 1918) من بدايتها، أي أنها لم تكن طرفاً مباشرا فيها، والأمر نفسه ينطبق على الحرب العالمية الثانية (1939–1945). ففي الحربين، كانت ألمانيا من جهة وبريطانيا بالأساس من جهة أخرى هما الطرفين الأصيلين.

في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية دولة فتية حديثة العهد بعالم تهيمن عليه القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى، وبخاصة بريطانيا وفرنسا، لكن الحرب العالمية الثانية انتهت بميلاد قوى عظمى جديدة هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وبدأ كل منهما يستقطب الحلفاء.

كانت تلك هي البداية بالنسبة لملف "العدو" في السياسة الخارجية الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدا كما لو أن وجود "العدو" أمر حتمي لواشنطن، رغم أن العداء مع الاتحاد السوفييتي كان أقرب إلى المنافسة الشرسة في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، منه إلى الصراع المباشر بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم.

لكن على أية حال، شهدت عقود الحرب الباردة زيادة مطردة في الإنفاق العسكري الأمريكي، وتركيزاً إعلامياً على خطر الشيوعية، وضرورة دعم حلف الناتو لمواجهة الخطر الشيوعي السوفييتي (الخطر الأحمر). ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وهدم سور برلين وإعادة توحيد ألمانيا (1990)، بدأ نظام عالمي جديد أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة، وعنوانه "العولمة والديمقراطية وحقوق الإنسان".

خلال ذلك العقد، أي السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، عاشت أمريكا بدون "عدو" واضح أو متفق عليه في أروقة السياسة في واشنطن، رغم أن الاستخبارات الأمريكية كانت تضع في تقاريرها إشارات إلى أن الصين مؤهلة لشغل ذلك الفراغ في خانة العدو.

وخلال ذلك العقد، ظهرت منظمة يمينية محافظة تسمى "مشروع القرن الأمريكي الجديد"، وضعت أهدافاً محددة لضمان استمرار الهيمنة الأمريكية على العالم، أبرزها "سياسة التدخل والوضوح في السياسة الخارجية"، أي فرض القيم الأمريكية حول العالم بالقوة إذا لزم الأمر. ووضع أصحاب المشروع البحثي، الذي أسسه ويليام كريستول وروبرت كوغان، عام 1997 "ضمان استمرارية القيادة الأمريكية للعالم" هدفاً رئيسياً لتلك المنظمة.

وضعت تلك المنظمة اليمينية وقتها أهدافاً محددة للسياسة الخارجية الأمريكية، تمثلت في الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين، وزيادة ميزانية البنتاغون بنسبة أربعة أضعاف؛ لضمان استمرار التفوق العسكري، وتوظيف ذلك التفوق في فرض "القيم الأمريكية" حول العالم بالقوة إذا لزم الأمر.

وبعد أقل من 3 سنوات من الإعلان عن "القرن الأمريكي الجديد"، جرت انتخابات عام 2000، والتي ركزت فيها الحملة الانتخابية لجورج بوش الابن على "الصين" كتهديد/ عدو للولايات المتحدة. ووصفت كونداليزا رايس بكين "كمنافس استراتيجي" لواشنطن، وبعد فوزه بالرئاسة تمحورت أهداف السياسة الخارجية لبوش حول "المنافسة مع القوى العظمى".

لكن جاءت أحداث سبتمبر/أيلول 2001 لتحول دفة "العداوة" الأمريكية من التركيز على الصين أو الدول الأخرى المؤهلة لذلك الدور، إلى التركيز على القاعدة والتنظيمات الأخرى، في إطار حرب بوش على الإرهاب، والتي شهدت غزو أفغانستان أولاً، ثم غزو العراق. بعبارة أخرى تحققت أهداف "القرن الأمريكي الجديد" في معظمها، وبخاصة مضاعفة ميزانية البنتاغون والإطاحة بنظام صدام حسين.

كيف تطورت العلاقات الأمريكية- الصينية؟

عندما أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 1949، بعد هزيمته قوات الحكومة القومية في بكين، وفرار القوات المهزومة وزعيمها تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، لم تعترف واشنطن بجمهورية الصين الشعبية، ودعمت حكومة تايوان، وهو ما جعل العلاقات بين الصين الشعبية والولايات المتحدة شبه مقطوعة وتتسم بالعداء التام. ومع اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية بين الشمال المدعوم سوفييتياً والجنوب المدعوم أمريكياً، اتخذت الصين موقفاً داعماً للشمال، رغم العداء بين موسكو وبكين وقتها.

وفي أغسطس/آب 1954، وقعت أزمة مضيق تايوان الأولى، عندما سمحت واشنطن لقوات تايوان بأن تنتشر في بعض الجزر بالمضيق، وقصفت الصين تلك القوات، فهددت واشنطن برئاسة دوايت أيزنهاور، وقتها، بضرب الصين بالقنبلة النووية، وجلس الجانبان إلى طاولة المفاوضات، وتم الاتفاق على انسحاب قوات تايوان من الجزر، وهو ما اعتبرته بكين انتصاراً لها.

وبعد ذلك بعقد من الزمان، أي عام 1964، أجرت الصين تفجيرها النووي الأول، وانضمت بذلك إلى نادي الدول النووية، ثم وقعت مناوشات حدودية بين الصين والاتحاد السوفييتي وظهر العداء الأيديولوجي بين موسكو وبكين، ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تأخذ منحنى مختلفاً وأقل عدائية، بعد أن أصبح الاتحاد السوفييتي يمثل العدو الأول للمعسكر الغربي بقيادة واشنطن.

وفي أبريل/نيسان 1971، تلقى فريق تنس الطاولة (بنغ بونغ) الأمريكي دعوة من نظيره الصيني لإقامة مباريات استعراضية ودية، وكانت تلك أول مرة يُسمح فيها للأمريكيين بزيارة بكين منذ عام 1949، وهو ما عُرف وقتها باسم دبلوماسية البنغ بونغ. وبعدها بثلاثة أشهر قام وزير خارجية أمريكا وقتها، هنري كيسنجر، بزيارة سرية لبكين، كانت تمهيداً لاعتراف الأمم المتحدة بالصين الشعبية ومنحها مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي.

ومنذ ذلك الوقت تقريباً حتى جاء ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الصين كدولة تعمل في إطار سياسة خارجية تتسم بالهدوء التام وعدم التدخل في أي شأن دولي أو مشكلة، إذ ركزت القيادة الصينية على بناء الداخل، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وكان يتم التعامل معها على أنها إحدى الدول النامية، وكانت بكين بدورها تتمتع بامتيازات هذا الوضع، ولا تبدي أي بادرة على التنافس أو الصراع مع أمريكا أو غيرها.

ومع انطلاق أفكار العولمة وتأسيس اتفاقية التجارة الحرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وانفراد واشنطن بزعامة العالم كقطب أوحد، واصلت الصين سياستها الخارجية الصامتة مع مواصلة بناء قوتها الاقتصادية والعسكرية داخلياً، دون أن تثير جدلاً أو قلقاً كبيراً حول وضعها كقوة عظمى على المسرح السياسي الدولي.

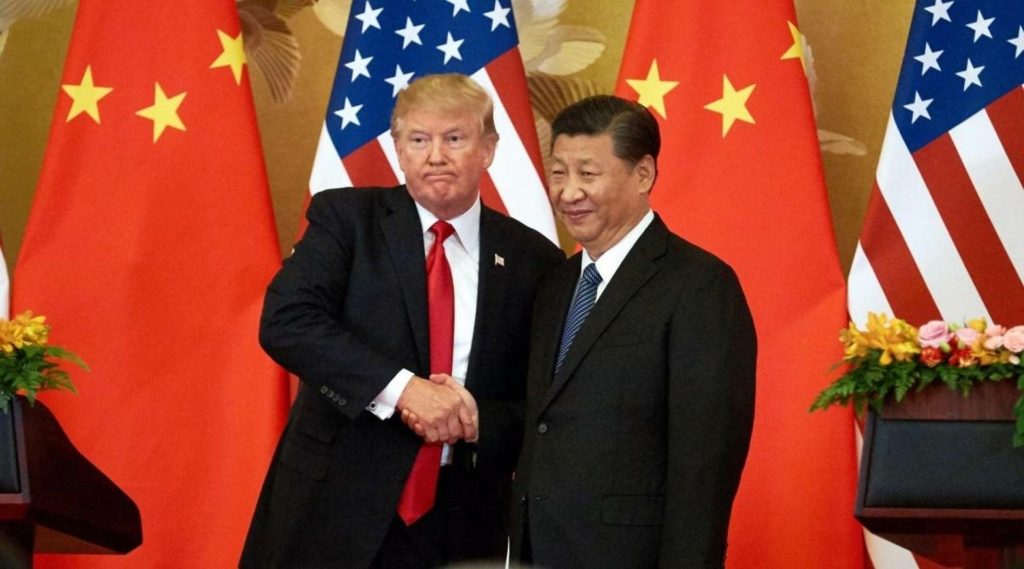

لكن السياسة الأمريكية تجاه الصين بدأت في التحول بصورة لافتة، من التعاون واعتبار بكين مدخلاً إلى آسيا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى اعتبارها منافساً يجب أن يُعمل له ألف حساب، ثم عدو وتهديد وجودي، خلال رئاسة دونالد ترامب والآن جو بايدن.

ويعكس هذا التحول الأوضاع الداخلية في كل من بكين وواشنطن، فالصين تحت رئاسة شي جين بينغ ترى أولاً أن الوقت قد حان لإعادة توحيد تايوان مع الصين الأم، وثانياً أن النظام العالمي الحالي قد حان وقت رحيله، ليبدأ نظام عالمي جديد تأخذ فيه الصين حقها كقوة عظمى.

أما الولايات المتحدة فتعاني من أزمات داخلية غير مسبوقة تهدد وحدة وتماسك أمريكا نفسها، سواء بسبب العنصرية أو بسبب الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث لا يوجد أي ملف أو قضية واحدة يتفق بشأنها السياسيون الأمريكيون، إلا معاداة الصين، بحسب تقرير لموقع Vox الأمريكي عنوانه "وعد بايدن الدفاع عن تايوان يقول الكثير عن رؤية أمريكا للصين"، يفسر كيف أصبحت الولايات المتحدة ترى الصين "تهديداً وجودياً".

هل تختلف الصين كعدو عمن سبقوها؟

هناك كما هو واضح إجماع داخل أروقة السياسة في واشنطن على أن الصين تمثل العدو الأول لأمريكا، وهو ما يعني أن تصريح بايدن الأخير بشأن إرسال الجنود الأمريكيين للدفاع عن تايوان في حال أقدمت الصين على "غزو" الجزيرة بالقوة، ليس "زلة لسان"، وإنما تغيير جذري في سياسة أمريكا القائمة على "الغموض الاستراتيجي".

كان دانيال درينزر، أستاذ السياسة الدولية، قد صنف الصين، عام 2019، على أنها "تهديد وجودي"، وليس فقط اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً، ولكن أيضاً هي تهديد أيديولوجي بالنسبة للولايات المتحدة.

لكنّ عدداً كبيراً من المحللين والمراقبين الأمريكيين أنفسهم لا يتفقون مع تقييم إدارة بايدن، ولا مع استراتيجيتها الحالية في التعامل مع الصين، محذرين من أن "الصراع من أجل الصراع" لن يكون على الأرجح في صالح واشنطن هذه المرة.

إذ إنه في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إعادة التأكيد على قيادتها في القارة الآسيوية، تواجه قوة متعاظمة بشكل صاروخي، وهي الصين التي تحركها الشكوك في النوايا الأمريكية. وفي هذا السياق، كانت الأزمة المالية العالمية عام 2008 مؤشراً خطيراً على أن النظام المالي والمصرفي الذي تقوده واشنطن قد أصبح أقل استقراراً مما يعتقده العالم، كما أدت تلك الأزمة إلى نمو التوجه الاقتصادي والمالي القومي. وبصورة أو بأخرى لم يتعافَ النظام المالي العالمي من تلك الأزمة بشكل كامل حتى اليوم.

ومن هنا استخلصت "القيادة الصينية أن الولايات المتحدة والغرب عموماً أصبحوا يواجهون التراجع"، بحسب ما قاله هو-فونغ هانغ، خبير علم النفس الاجتماعي في كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية، لموقع Vox.

ويأتي في هذا السياق التعامل الفاتر من جانب الرئيس شي جين بينغ مع محاولات أوباما ترسيخ التعاون أكثر بين واشنطن وبكين، فالصينيون لا يثقون بالأمريكيين، وأضيف إلى ذلك شعور قادة بكين بأن نجم الهيمنة الأمريكية قد بدأ مرحلة الأفول. وكان اختراق الاستخبارات الأمريكية للحكومة الصينية خلال فترتي أوباما في البيت الأبيض (2008-2016) عنصراً آخر من عناصر التشكك الصيني في النوايا الأمريكية.

لكن جيسيكا تشين وايس، المسؤولة السابقة في الخارجية الأمريكية وأستاذة السياسة في كورنيل، عبرت في مقال لها بمجلة Foreign Affairs عن مخاوفها من أن تقع واشنطن فيما وصفته بأنه "فخ الصين"، موضحة أن اندفاع الولايات المتحدة إلى اعتبار الصين عدواً دون "رؤية واشنطن الخاصة" للنظام العالمي ولأهدافها من ذلك العداء لن يكون في صالح الأمريكيين.

والرأي نفسه عبّر عنه "علي وين"، خبير في مجموعة أوروبا وآسيا الاستشارية، في كتابه "فرصة أمريكا القوة العظمى"، بقوله إن المنافسة لا يجب أن تكون هدفاً في حد ذاتها، وأن واشنطن لابد أن تكون لها أهداف محددة في السياسة الخارجية. وهنا تكمن خطورة السعي الأمريكي لتصدير "الأيديولوجية"، خصوصاً أن ذلك المنهج قد أثبت فشله في كل مرة.

ففي أفغانستان، عادت طالبان إلى حكم البلاد بعد أن أجبرت أمريكا على الانسحاب من هناك، في أعقاب حرب استمرت 20 عاماً دون طائل، والأمر نفسه في العراق، فهل يتصور أحد أن أمريكا قادرة على فرض أيديولوجيتها الخاصة على الصين؟.