كعادته في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أثار مسلسل الاختيار، العمل الدرامي الرسمي للنظام المصري وذروة دعايته بصرياً وصراعيّاً، حالة عامة، لا نقول من الجدل فقط، وإنما من العنف السلبي المكتوم أيضاً بين مكونات واسعة من المجتمع المصري.

إحدى الشخصيات التي برزت في اختيار هذا العام كانت شخصية المشير محمد حسين طنطاوي، والتي جسدها أحد رجال النظام الأوفياء في الوسط الفني، أحمد بدير، إذ لا يقدم المسلسل بأجزائه الثلاثة حتى الآن توثيقاً تاريخياً مطرداً لأحداث ما بعد الـ25 من يناير/كانون 2011، بقدر ما "يحوم" حول تلك الأحداث، مقدماً أفضل سردية ممكنة عن الأحداث تجمل النظام وتحدد معالمه، في شخصيات وأفكار، وتقصي وتشيطن خصومه، بغض النظر عن ترتيب الأحداث.

لذلك فلم يكن غريباً، بهذا التصور الذي وضع مسبقاً أو وجد القائمون على تلك السلسلة أنه الحل الممكن لإعادة تقديم ما يريدون تقديمه، بعد أن بدأوا الجزء الأول باستنطاق مُتعسف للصراع الشخصي بين أحمد المنسي وهشام عشماوي، وهو صراع مترتب وناتجٌ على ما بعد أحداث 2013، أن نعود للوراء مجدداً إلى عام الإخوان في الحكم.

ما يهمنا هنا تحديداً هو "تحرير" تفاصيل الشخصية والدور الحقيقي للمشير طنطاوي، بعد أحداث يناير، بعيداً عن الغرض التكريمي والرثائيّ الذي يستهدفه العمل، استناداً إلى السردية التي أصّل لها السيسي نفسه في حديثه عن الرجل قبل ذلك.. هل كان طنطاوي فعلاً بعيداً كل البعد عن المسؤولية الجنائية والسياسية عن أحداث ما بعد يناير، كما خط السيسي على الهواء من قبل المسودة الرئيسية لرسم تلك الشخصية، أم أن دوره في تلك الحقبة، رغم السن الطاعن حينئذ، كان مُلهماً لكل ما حدث من قِبل الجيش في حق خصومه السياسيين، وهو الذي وضع القواعد والـKnow how لكل ما حدث لاحقاً في ولاية السيسي؟

قبل الثورة وبعدها.. المشير يجيب

العاشر من يناير/كانون الثاني 2011، بعد أيام من تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي ذهبت تحليلات، استناداً إلى وثائق أمن الدولة التي وقعت في أيدي الثوار، إلى أن المسؤول الحقيقي عنها لم يكن من خارج جهاز الدولة، وقبل أسبوعين من الثورة نفسها في اصطفاف ضخم لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية شرقاً، وأمام حسني مبارك.

في هذا السياق والزمان والمكان، وبينما يثور مرجل يناير شيئاً فشيئاً، يتحدث طنطاوي، الذي كان قد بلغ من العمر حينها 75 عاماً، وكأنَّك ترى السيسي أمامك الآن تماماً. يتحدث عن أعداء الداخل وخطورتهم وضرورة الانتباه لهم؛ لأنهم غير واضحين مثل أعداء الخارج الذين بات للجيش والدولة مناعةٌ ضدهم.

وبنفس التكتيك البلاغي والنفسي الذي يستخدمه السيسي حالياً، يطلب طنطاوي من الرأي العام في مصر، خارجاً عن النص، التدبر في مصير الدول الكبرى المجاورة، مُصرحاً بالاسم، ومتسائلاً في حسرة: كيف باتت الأمور في كلّ من العراق وباكستان؟ إذ لم تكن سوريا دخلت إلى قاموس الترهيب لدى الدولة العميقة المصرية بعد، محذراً من المساس بـ"قلب الخرشوفة"، كما يسميها مُكنياً عن أهميتها الاستراتيجية، ومُلوحاً بمشروعية تدخل الجيش في السياسي والاجتماعي والأمني في مصر، لأنه المسؤول الأول والرئيس عن البلاد.

على نفس المنوال تقريباً بعد اندلاع ثورة يناير، التي وصفها طنطاوي في شهادته أمام المحكمة بأنها مؤامرة من الخارج استهدفت أمن البلاد ومؤسساتها ولم تستطع الأجهزة الأمنية التقليدية -على الرغم من التنبؤ بها- أن تحتويها، ما دفع الجيش إلى النزول إلى الشارع، أخذ طنطاوي يومئ ويحذر، قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد ما بدا للرأي العام الداخلي والخارجي أن الإسلاميين، بحكم حركة التاريخ وبحكم ترنُّح الدولة العميقة ممثلة في شخص وقيم وطريقة إدارة مبارك، سيكون لهم الغلبة في أي منافسة انتخابية، أنه ولا الجيش، سيسمحون "لأي فصيل بالسيطرة على البلاد".

قال طنطاوي ذلك مراراً مكنياً عن الإخوان، في مناسبات أبرزها مناورة "بدر" في الجيش الثالث الميداني بالسويس 2012، وفي ذروة الوقت الذي كان المجلس العسكري فيه عاجزاً عن إدارة المشهد العام في البلاد على نحو كلي، بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.

بأثر رجعي، يمكن إعادة تحليل وتفسير تلك التصريحات الخطيرة، والتي كانت تمر مرور الكرام على القوى السياسية في مصر حينئذ لسبب أو لآخر، ربما من بينها عدم الاطلاع على المعجم الخطابي للمؤسسة العسكرية، ما النمطي والمكرر فيه وما الخارج عن النص، بأنّ الرجل العجوز يطمئن الرأي العام المتوجس من الإسلاميين، بأن الجيش سيبذل قصارى جهده، على كل المحاور، ومن منظور وطني حسبما بات راسخاً في قيم المؤسسة، لتعطيل مركب الإخوان وحلفائهم من الرُّسوِّ في قلب مقاليد الدولة العميقة في مصر، والتي تعد مزيجاً من القيم والمصالح والسرديات المتشابكة لحقب متتالية بداية من محمد علي، والاحتلال البريطاني، الذي تأسست في عهده معظم كيانات تلك الدولة، ومروراً بدولة يوليو (تموز)، وانتهاء بالحرب والسلام مع إسرائيل.

فالدولة العميقة والمؤسسة العسكرية المصرية لا تنفصلان، حتى على المستوى النظري، عن تلك المراحل أبداً، وفي احتفاء الجيش إلى الآن، مثلاً، بمشاركته في الحرب العالمية الأولى، مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية، دلالةٌ على تركيب وتعاضُد قيم كيانات تلك الدولة تاريخياً.

إرهاصات الانقلاب.. ما دور المشير؟

الانقلاب العسكري، ومنه ما حدث في الثالث من يوليو/تموز 2013، في إحدى زوايا النظر إليه، هو عملية إحلال وتركيب على المستوى القانوني والتشريعي للدولة. ستبقى "الثيمات" والواجهات الأساسية والمسميات، ولكن سيتم تفريغها من مضمونها. دستور؟ تطيح الانقلابات بالدستور، وتأتي بدستور آخر، ولكنه يتماشى مع منظومة المصالح والقيم التي يمثلها الضباط القائمون بالانقلاب. برلمان؟ لا دولة حديثة بدون برلمان، ولكن سيتم تفكيك المؤسسات المنتخبة، تحت ذرائع لا حصر لها، ويعاد تركيب برلمان على مقاس الانقلاب. مجرد واجهة.

وفاءً بوعده إزاء عدم السماح لأي قوة بالسيطرة على البلاد، حاول طنطاوي ورجاله في الجيش والدولة العميقة، عرقلة الرئيس الإسلامي القادم للحكم وفق صيغ قانونية، فوق دستورية في المسمى التجميلي، وغير دستورية حقيقة، مهدت لانقلاب يوليو/تموز 2013، وذلك ابتداءً بالإطاحة بمجلس النواب المنتخب، في الخميس المشهور، الموافق 14 يونيو/حزيران 2012، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل في الـ17 من نفس الشهر، والذي أعطى المجلس العسكري صلاحيات التشريع والأمن والحرب، بحجة سد الفراغ الناتج عن حل النواب بحكم الدستورية العليا.

حل التشريعي، وإصدار وثيقة فوق دستورية قبل نتيجة الانتخابات الرئاسية بساعات تعطي الجيش كل الصلاحيات الرئيسية في الحكم، وتسلبها من الرئيس، أو تشاركه فيها في أحسن الظروف، ألا يذكرنا ذلك بشيء؟ انقلاب جزئي ناعم، مقدمة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، وفي ذروة عجز وضعف المجلس العسكري، نتيجة حركة الشارع واستمرار تأثير يناير وجذوة الضغوط الخارجية، في مقابل خفوت صوت المال السياسي الخليجي مؤقتاً، خوفاً من صدام محتمل مع القوى الثورية في مصر.

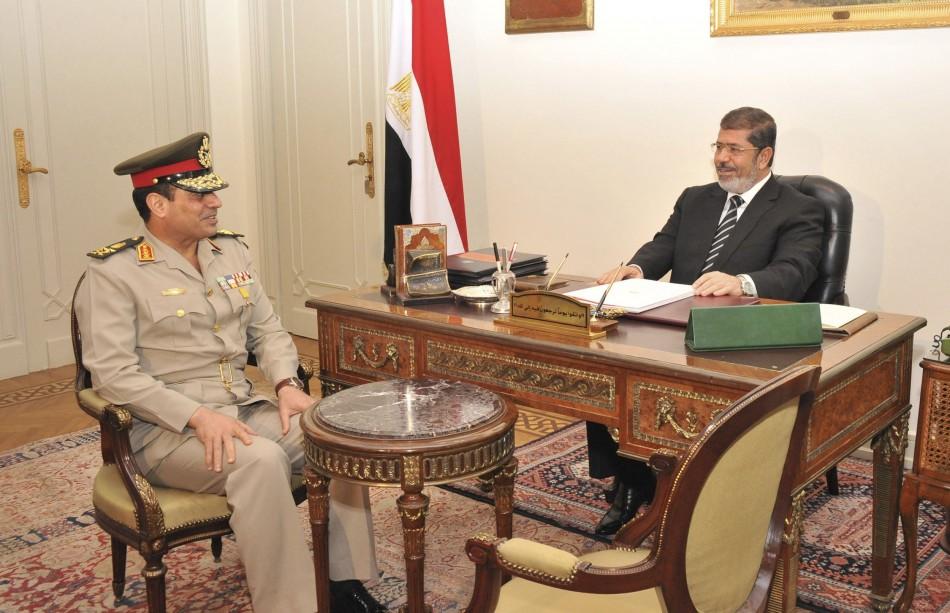

كما أظهر الاختيار، حاول مرسي مباشرة الضغط على طنطاوي من أجل إعادة المجلس المنتخب، علماً منه بأن الحكم الصادر من الدستورية العليا مؤخراً قد صدر قبلُ من مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع في العباسية، ولما رفض المشير متذرعاً بعدم وجود مخرج قانوني، أصدر مرسي نفسه قراره الشهير، رقم 13، بإعادة المجلس المنتخب للانعقاد، في الـ8 من يوليو/تموز عام 2012، أي بعد أسبوع فقط من جلوسه على كرسي الحكم.

وفي الحقيقة وكما أظهرت تسريبات المسلسل، كان مرسي، على المستوى الشخصي منتبهاً للسيجال فوق الدستوري الدائر بينه وبين الجيش، محاولاً هو الآخر من جهته، إجهاض مساعي المؤسسة العسكرية لعرقلة التحول الديمقراطي في البلاد، فبعد هذا القرار النوعي بإعادة مجلس النواب للانعقاد، مستغلاً شرعيته الانتخابية رئيساً للبلاد، قام الرجل في الشهر التالي بالإطاحة بطنطاوي وعنان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الجيش، والذي لم يعُد له قيمة في ظل وجود رئيس ومجلس نواب منتخبيْن من الشعب.

في ذلك الوقت، كانت رؤية مرسي وفلسفة الجماعة أن أفضل الممكن أن يتخذ الرئيس إجراءات سريعة لتعزيز سلطته، ورد صلاحياته المسلوبة من الجيش عن طريق تلك الخطوات المتتالية، وذلك تلافياً للوقوع في المحظور، وهو أن يقتتل الطرفان الأكبر والأهم في مصر، الإخوان والجيش، ضد بعضها البعض، على السلطة، في مواجهة يتسلح فيها كل طرف بما لديه من أنصار وثقل أيديولوجي، من احتكار الوطنية إلى احتكار الجهاد، ففي تقدير قيادات الإخوان حينئذ أن هذه المعركة، بغض النظر عن نتائجها على الطرفين، سيكون الخاسر منها هو الوطن نفسه، وهو ما يظهر أيضاً في تسريبات الاختيار.

بنفس الفلسفة، قام مرسي أيضاً في ديسمبر/كانون 2012، بإصدار ما عُرف حينها بالإعلان الدستوري المكمل، أو الإعلان الثالث من طرفه، إذ كانت البلاد قد تحولت إلى ماكينة طباعة إعلانات دستورية، رداً على الإعلان الذي أصدره الجيش منتصف يونيو/حزيران من نفس العام، بعد حل النواب ودون استفتاء من الشعب، وهو ما هدف وقتئذ، من مرسي، إلى تحصين مجلس الشورى المنتخب والجمعية التأسيسية للدستور من أي "انقلابات" قضائية منتظرة، وإعادة تشكيل النيابة العامة بعد مهرجان "البراءة للجميع".

لذا فالمهم أن التسلسل التاريخي لأحداث تلك الفترة يشهد أن إرهاصات ما قام به السيسي بنفسه وزيراً للدفاع مطيحاً بمرسي، ومنصباً رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً للبلاد خلفاً له، قد بدأ فعلياً في حقبة طنطاوي، الذي كان يرأس المجلس العسكري ويدير شؤون البلاد، وقبل ذلك وفوقه كان يمثل التجلي البشري للدولة العميقة، وفي إشادة السيسي بعدلي منصور بعد طنطاوي في إحدى المناسبات الرسمية في نفس الجملة دلالةٌ رمزية مهمة على أدوار كل طرف في تلك المرحلة.

لماذا اختار مرسي السيسي؟

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مرسي رئيساً منتخباً للبلاد، وقبل أن يطيح مرسي بطنطاوي، في أغسطس/آب 2012، ومعه الإعلان الدستوري المكمل، بدا طنطاوي في أكثر من مناسبة عسكرية متأففاً ضجراً من العمل تحت قيادة مرسي. وأغلب الظن أن مشاعره، علاوة على إجهاده العام بعد عام ونصف العام في الفترة الانتقالية كانت سخطاً على ذلك المدني الذي ظل معظم حياته طريداً أو محبوساً في السجون المصرية، ثم بات رئيساً للبلاد يتلقى التحية العسكرية ممن خدموا لعقود في الجيش.

في تلك الفترة، وبينما كان مرسي حريصاً على حضور فعاليات الجيش لتأكيد وضعه الجديد قائداً أعلى للقوات المسلحة، وإبراز موقع الجيش الجديد في الحياة السياسية المصرية رديفاً للرئيس المنتخب، كان طنطاوي حريصاً أيضاً على استظهار سخطه من مرسي، الذي لم يكن على علم بالبروتوكول العسكري مثل سابقيه من حكام البلاد، نظراً لكونه أكاديمياً وليس ضابطاً أو دبلوماسياً، فتارة ينهر أحد الجنود مقاطعاً مرسي: "يالا سلم عليه" فيما يوحي ويشفُّ عن عدم تساوقه مع تعليمات الرئيس، وتارة أخرى يصدر تنغيماً ساخراً من توجيهات مرسي للجيش.

تاريخياً، فقد زجَّ طنطاوي بالسيسي إلى المجلس العسكري، باعتباره أصغر عضو في هذا الحشد بعد ثورة يناير، وكلفه بالاتصال مع القوى السياسية، بما في ذلك الإخوان، وفي نفس الوقت، كان مرسي -كما أظهر الاختيار- على علم بالعلاقة الطيبة والشخصية بين طنطاوي، الثعلب العجوز، من جهة، وبين السيسي مدير المخابرات الحربية من جهة أخرى.. فعلى أي أساس اختار مرسي السيسي؟

وفقاً لتقدير الموقف حينئذ، فإن مرسي، على الرغم من اطلاعه على العلاقة الطيبة بين طنطاوي والسيسي، قد رأى في الأخير عدداً من متطلبات المرحلة، ومنها التكوين الشاب مقارنة بالمعروف عن قادة الجيش، وهو ما يتوافق مع مرحلة استعادة الجيش لدوره الرئيس في حماية أمن البلاد بعد 18 شهراً في الشوارع، والنزوع المحافظ قياساً على باقي الضباط، والذي يعطيه أفضلية على زملائه من غير المحافظين، في نفس الوقت، فإن مرسي لم يرد قطيعة أو صداماً كاملاً مع المجلس العسكري بتركيبه التقليدي، وإنما أراد، من ضمن ما أراد، ضخ دماء جديدة في الجيش، معتقداً أن عملية الخروج الآمن تلك، هي الأنسب، في ذلك الوقت، لبدء تحييد الجيش عن السياسة، بأقل الخسائر الممكنة على الوطن.

فمع الإطاحة بطنطاوي من وزارة الدفاع لم يُحله إلى المحاكمة أو يجبره على التزام المنزل، وإنما كرّمه هو وعنان بقلادة النيل، وعينهما في مناصب شرفية في استشارية الأمن ضمن الفريق الرئاسي، وهو ما حدث أيضاً مع قادة الأفرع الرئيسية، فقائد القوات الجوية حينها رضا حافظ لم يترك المشهد وإنما جرى تحريكه إلى منصب رسمي آخر هو وزارة الإنتاج الحربي، ومهاب مميش انتقل من البحرية إلى هيئة قناة السويس، فيما ذهب عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي إلى الهيئة العربية للتصنيع.

وبالتالي، وفقاً لهذا التصور، فإن المراد حينئذ، كان الخروج الآمن، حرفياً. الخروج من دوائر صنع القرار الرئيسية إلى دوائر أخرى في الواجهة، ولكن أقل تأثيراً ونفوذاً، دون تهديد للتاريخ العسكري والمهني لهؤلاء القادة، وهو الخطُّ الخطابيُّ الذي اتَّبعه مرسي أيضاً في ثنائه الدائم على قادة الجيش، ورفضه الإساءة لهم، على حد تعبيره، في مناسبات عديدة، آخرها في خطاب ليلة الـ28 من يونيو/حزيران 2013. فما أراده مرسي وما وضعه نصب عينه، كما يبدو حتى من خطاب ما بعد الانقلاب العسكري، خطاب الشرعية، أن يُحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية وأن يقلل من تأثيرها تدريجياً.

ولكن ما أخطأ فيه مرسي، نوعاً ما، لا هذا التوجه بعينه، التوجه السياسي لا الاستئصاليّ في التعامل مع الجيش، بقدر ما كان اختيار السيسي نفسه وزيراً للدفاع، بالتأكيد لم يكن مرسي على علم بطموح السيسي الشخصي المتجذر في الحكم، والذي عرفناه لاحقاً من خلال مضمون تسريبه مع ياسر رزق، ولكن الخطأ كان في تصعيد مدير المخابرات الحربية وزيراً للدفاع، فالمنصب السابق يعطيه ثقلاً في الاطلاع على شؤون الجيش من ناحية، كما أن العرف العسكري هو أن رئيس الأركان يكون عملياتياً حركياً، فيما يكون وزير الدفاع إدارياً تخطيطياً، أي أنه ربما إذا كان صدقي صبحي، الذي جاء من الجيش الثالث الميداني، وزيراً للدفاع، وكان السيسي قائداً للأركان، لكان الوضع قد تغير بعض الشيء، بالنظر إلى أن صبحي يفتقد للطموح والكاريزما ومهارات الاتصال، وهو ما يجعله مناسباً أكثر من السيسي لهذا المنصب.

ومن جهته وخلافاً لما يروجه عن نفسه في الإعلام وفي الدراما، فقد تفانى السيسي، معظم الوقت، في إظهار الولاء لمرسي، وهو أحد الأسباب، إلى جانب حرص مرسي المبالغ على عدم تفكيك الجيش، في عدم إبعاد السيسي عن المشهد وعزله من وزارة الدفاع؛ لأنه -أي السيسي- كان حريصاً كل الحرص،على تقديم نفسه في أسوأ الظروف محايداً ووسيطاً بين الجيش ومؤسسة الرئاسة، محاولاً احتواء الخلافات السياسية، ونذكر جميعاً تصريحه الشهير بخصوص خطورة نزول الجيش إلى الشارع، ناهيك عن الشهادات الكثيرة المتداولة حول تعمد السيسي استظهار الولاء لمرسي والسمت الإسلامي المحافظ.

بروفات ما قبل رابعة

في عهد طنطاوي، أي خلال الـ18 شهراً، وقع بشكل موثق عدد وافر من المجازر التي يمكن القول، بلا مبالغة، إنها كانت تهيئة للرأي العام، لما وقع لاحقاً في أعقاب الانقلاب الكبير، في الحرس الجمهوري والمنصّة ورابعة والنهضة وسيارة الترحيلات.

ما وقع في عهد طنطاوي استهدف فئات بعينها، كان الرابط بينها جميعاً الاعتراض على أداء قيادات المؤسسة العسكرية المتقاعس في تسليم السلطة وعزل ومحاكمة رموز نظام مبارك. استهدف الأقباط وأسر الشهداء وشباب الثورة وشباب حازمون والأولتراس وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسيّة وبورسعيد. كما أسفرت كل تلك الوقائع عن نتيجة واحدة تقريباً، هي ضحايا شهداء ومصابون، من جانب الطرف المدني، نتيجة استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن.

في كل تلك الوقائع، لم يُبدِ طنطاوي -ولو لمرة- أسفاً حقيقياً على سقوط الضحايا، وإنما على العكس، كان أداؤه وسلوكه هو وزملاؤه من قادة الجيش، ووكذلك الإعلاميُّون المقربون منهم، منصبّاً على إدانة الضحايا، إما لأنهم منساقون أو لأنهم يثيرون الفوضى، أو لأنهم يستفزون قوات الأمن، أو لأنهم يقتربون من مواقع مهمة، هذا فضلاً عن عدم تقديم أي من الجناة أو المحرضين إلى المحاكمات العادلة الناجزة، في نفس الوقت الذي أحال فيه طنطاوي ورجاله المئات، بلا مبالغة، من الشباب إلى المحاكمات العسكرية بذرائع مختلفة وواهية، مرسياً بذلك القاعدة التي أكدها السيسي صراحة بالقول والفعل، وهي أن أي خروج على النظام الحاكم سيؤدي إلى استخدام القوة من محتكري السلاح، بغض النظر عن العواقب، على ألا يُحال إلى المحاكمة إلا ما تبقى من الضحايا رهن الاعتقال.

بعض المواد الاستقصائية المهمة، وثقت مشاركة أسلحة بعينها من القوات المسلحة، في وقائع معينة، بالتعاون مع الشرطة المدنية أو المواطنين الشرفاء، لاستهداف وفض تجمعات المدنيين بالقوة، على رأسها وحدات الشرطة العسكرية التي كان يرأسها حمدي بدين، ووحدات المظلات التي كان يرأسها اللواء محمد ذكي، الذي صار لاحقاً قائداً لقوات الحرس الجمهوري، ثم وزيراً للدفاع في الوقت الحالي.

باستثناء ما كان يحدث من عنف في سيناء، وهو منفصل عن الحالة التي كانت موجودة في الوسط، كانت السمات الرئيسية لتلك الوقائع هي: استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الجيش والشرطة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين حصراً، فئات محددة من المدنيين، يقابل بتأفُّف وسخط من قيادات الجيش، لا على سقوط الضحايا، ولكن على حالة الفوضى، التي يحملونها إلى الضحايا، دون أي محاسبة جادة للمُنفذين، هل هذا هو الدور الوطني الذي يستحق الثناء عليه طنطاوي؟

خلال الـ18 يوماً، إبان الثورة نفسها، أشرف قادة الجيش أيضاً، حيث كان طنطاوي قائداً للمجلس العسكري، والسيسي مديراً للمخابرات الحربية، على بعض الوقائع بأنفسهم، ومنها "موقعة الجمل"، التي طالب خلالها السيسي المعتصمين بالخروج من التحرير، لأن أنصار الرئيس قادمون إلى الميدان؛ تجنباً لإراقة الدماء، وذلك بشهادة البلتاجي في خضم الزخم الحاصل حينها في البلاد، قبل أن تتكون أي عداوة شخصية أو سياسية بين الطرفين، وهو ما يعضد تلك الشهادة.

بعد الـ3 من يوليو/تموز 2013، استنسخ السيسي الجرائم التي أشرف عليها أستاذه طنطاوي، وقادة الجيش، على نحو مطور ومُوسَّع، ضد معارضي الانقلاب العسكري وخصومه السياسيين، فرأينا كيف تطور فض التحرير ومحمد محمود إلى المنصة ورابعة، وكيف انتهى أولتراس وايت نايتس تقريباً بمجزرة مشابهة لمذبحة بورسعيد، على أعتاب ستاد الجيش "الدفاع الجوي" في القاهرة 2015.

أما عن دفاع السيسي عن والده الروحي وإنكار تورُّطه في أي من المجازر السابقة، فهو ضربٌ من "التبجح" المعتاد منه، وتجلٍّ لإحدى أبرز الظواهر في البلاد بعد الانقلاب، وهي اللاعقلانيّة والجنون. فبأي منطق يدافع متهم، في أفضل وأحنِّ وأرقى العبارات، عن متهم آخر، تربطهما شبكة معقدة من الروابط الإنسانيّة والمهنية والمصلحيّة؟ ما قيمة تلك الشهادة؟ إن كان لكل كلام وأيمان السيسي خلال الأعوام السابقة وجاهة ومصداقيَّة، فإن لهذه الشهادة مصداقية.

وفي العموم، كان رجال العسكريّ مشغولين خلال ما بعد يناير بهاجس التحصين والإفلات من العقاب. فقد كرّسوا هذا الوضع عملياً مع رجال مبارك الذين خرجوا جميعاً براءات، وأرساهُ السيسي نظرياً في حشده المعروف مع الضباط، وضمَّنوه في قوانينهم بداية من الإعلان الدستوري المكمل، يونيو/حزيران 2012، إلى قانون التحصين الصادر بعد الانقلاب العسكري الكبير. فليس لكلام السيسي عن براءة طنطاوي أي وجاهة إلا في حالة كونه قرينة على الإمعان في الهزل والاستهانة بما تبقى من الرأي العام في البلاد.

انقسام المؤسسة العسكرية

حتى الساعات الأخيرة قبل القبض عليه، كان مرسي حريصاً حرصاً مستفزاً على ما يسميه نصاً "تماسك المؤسسة العسكرية"، ولو كان ذلك على حسابه شخصياً وذلك عبر تجنب إصدار، ولو قراراً شكلياً، بعزل السيسي عن وزارة الدفاع، مفضلاً عوضاً عن هذا الخيار أن تحدث تسوية مستحيلة بينه وبين الجيش، لتجنيب البلاد حالة الاقتتال المتوقعة، وذلك، أي تلك التسوية، عبر المسار الطبيعي للأمور، وهو مسار الشرعية كما يسميه مرسي.

والشرعية في المعجم السياسي للرئيس الأسبق كانت تعني المرجعية، أي أن يظل للرئيس المنتخب مرجعية الاختيار والتقرير، احتراماً لإرادة الناس، لا أن يذعن قهراً لأي إرادة خارجية غير منتخبة، لذلك كان يربط بين تلك الشرعية وبين الاستقرار. فمن بعد الشرعية بهذا المعنى لن يتبقى للمجتمع إلا القوة الخالصة واللاعقلانيّة والجنون.

في المقابل من هذا الموقف الأخلاقي لمرسي، لم يجد السيسي مانعاً في الإطاحة بـ3 من العسكريين السابقين والعاملين مع اختلاف رتبهم ومواقعهم، بالسجن والتشويه والتهديد، خلال الانتخابات الرئاسية 2018، بغض النظر عن تأثير ذلك على الموقف الأخلاقي والتاريخي والصورة الذهنية للمؤسسة العسكرية.

فقد اعتقل قنصوة لأنه ترشح بالبدلة العسكرية، واعتقل قائده السابق عنان بتهمة الترشح دون موافقة المجلس العسكري، وأطاح بقائد سلاح الجو السابق الذي شارك في حرب أكتوبر/تشرين الأول، أحمد شفيق، مُسويّاً بينه (السيسي) وبين الجيش. فكل خروج على السيسي، منذ ذلك الوقت، بات خروجاً على المؤسسة العسكرية نفسها.

ما يهمنا أن الشخص الذي منح السيسي بعضاً من المشروعية والأمان عقب ذلك التدمير لصورة وتقاليد المؤسسة العسكرية المصرية، والذي سيظل محفوراً -للأسف- في تاريخها والتاريخ السياسي الحديث للبلاد، كان أباه الروحي طنطاوي، الذي ظهر إلى جوار السيسي في أقرب مناسبة رسمية بعد تلك المذبحة مباشرة، ليدشن كلاهما علناً عصر تمزُّق المؤسسة العسكرية من الرأس في الصراع السياسي، وغلبة جناح طنطاوي-السيسي مؤقتاً على منافسيهم.

هذا هو ملخص التاريخ الحقيقي، الذي لن يعرضه الاختيار، للراحل محمد حسين طنطاوي. استماتة على الدور الجديد للجيش بعد مبارك، مهيمناً بالكامل على مفاصل الحياة في البلاد، لا السياسة والحكم فقط، بغض النظر عن التضحيات والتكاليف، ومجازر وتآمر بالجملة. ومع ذلك فلو كنتُ مكان السيسي فإني سأقدم الرجل بطلاً قومياً، جزاءً وِفاقاً لما أسداه لي وللوطن طبعاً، باعتبار أن السيسي والوطن أمر واحد، من خدمات جليلة، بغض النظر عن الحقيقة. فالاختيارُ منذ 3 أعوام هو كل اختيار للموقع الذي يتموضع فيه السيسي حصراً، وما عدا ذلك هو خيانة ومروق يستوجب المحاكمة والتشويه.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.