في مساء رتيب من مساءات العام 2010، كان محمد يستريح من وطأة عمره الذي ناهز الستين عاماً، ولم يكن ثمة ما يشي بأنه سيعيش أمسية خالدة وهو مستريح فوق أريكة قاعة الضيوف بمنزله في سانت سان دوني قرب باريس، لما راح يجيل النظر في ديكور البيت والأثاث متوقفاً للحظة أمام صورة والده الإمام عبد القادر وهو يعتمر طاقية إفرنجية، فابتسم لأنها لم تكن تتلاءم مع وظيفته بقدر ما تذكره بالمفتش الشهير إليوت نس بطل ملحمة النزهاء.

لطالما ظل والده "الصوفي" الذي رحل عنه وهو في سن العاشرة، يردد له هذه المأثورة الخالدة: "الجهل هو العدو الحقيقي للإنسان".

وفيما هو يشحن ذهنه بالحنين والذكريات، حتى هرعت زوجته نحوه: "انظر، لقد وجدت هذا بين ركام الأثاث القديم".

وما إن التفت نحوها حتى كانت تضع أمامه محفظة جلدية قديمة مستطيلة الشكل ذات لون أصفر وبني مرقش من مصنوعات سنوات الخمسينيات.

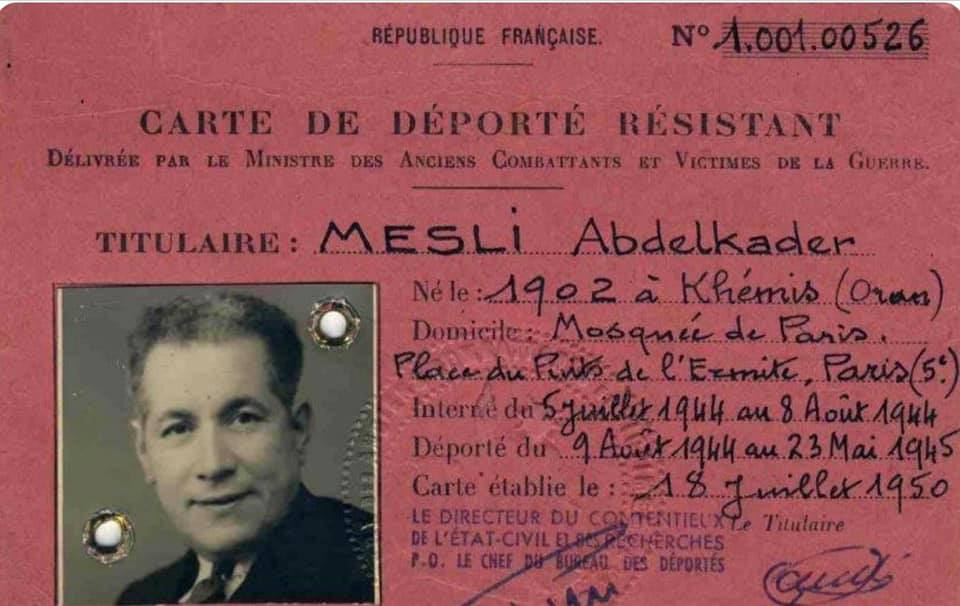

كان ذلك كل ما تبقى من أشياء والده، وقد عثرت عليها بالصدفة خلال ترتيب المنزل القديم، ولسوف يصدم محمد صدمة "تاريخية" جميلة، وهو يطرح فوق الطاولة ما زخر به "الكنز" من وثائق ومستندات ورسائل وصور، وحتماً كان يعرف أن والده تعرض للتعذيب في معتقلات النازية الرهيبة، إذ أخبره قبل وفاته العام 1961: "لقد هشموا عظامي تهشيماً".

كان يعرف بعض ما لقيه، لكنه لم يكن يعرف البتة، ولا والده أخبره، بملحمته الشخصية، فتساءل: "كيف أنني لم ألتفت إلى هذه المحفظة منذ زمن طويل"؟

ثم إنه سارع إلى حفظ تلك التحف، وهو ينتوي إعادة كتابة تاريخ والده بأحرف من نور.

الحقيقة- يقول الأثر "مثل قطعة الفلين، لا تغرق في الأعماق بل تطفو دائماً إلى سطح الماء".

هكذا كانت القصة المنسية، لهذا الرجل عبد القادر مسلي الذي بعثه ابنه على سطح التاريخ من بطن تلك المحفظة القديمة.

1/ ولد في بلدة رياض محرز وعمل حمّالاً في ميناء مارسيليا

ولد عبد القادر في بلدة "الخميس" وكانت تتبع في ذلك الوقت دائرة مغنية، ولاية تلمسان، فيما تتبع اليوم وهي القرية التي يعود إليها أصل اللاعب الشهير رياض محرز، لدائرة بني سنوس بذات المحافظة، غير أن كل مناطق القطاع الغربي كانت تتبع إدارياً محافظة وهران، لذلك ترجع المصادر القديمة ولادته ببلدة الخميس ناحية وهران.

وتلك المدينة الزاخرة التي سماها الفرنسيون باريس الثانية لم تكن كذلك قط لذلك الفتى الذي ترعرع "يتيماً" العام 1902، فعاش متسكعاً بلا أمل في دروب سيدي الهواري والطحطاحة، ومارافال، قبل أن يهاجر في "خريفه" السابع عشر نحو مارسيليا.

وفي ميناء الجنوب الفرنسي سيبدأ حياة مغايرة، فها هو يعمل عتاّلاً بين البواخر والأرصفة، ثم تدرج عاملاً يومياً في ورش بناء الهياكل المعدنية، كما سيعمل لفترة في بطون المناجم كي ينال حظاً من الخبز والعيش، بيد أن ميوله الصوفية والدينية التي نشأ فيها مكَّنته من تعلم اللغة العربية والمعلوم من الدين في الزوايا والمساجد التلمسانية العريقة، منحته فرصة لينضم سنة 1930 إلى مسجد باريس، في منصب إمام متطوع محافظاً على عمله في مجال التجارة، تحت إدارة شخصية معروفة وذات مكانة كبيرة هو الإمام الكبير والمثير للجدل قدور بن غبريط.

في منتصف سنوات الثلاثينيات والأربعينيات لم يكن ثمة شخص مؤهل لتولي شؤون مسجد باريس، الذي دُشن في العام 1920، تخليداً لأرواح 90.000 جندي مسلم، ينحدرون من الجزائر وتونس والمغرب ومالي والسنغال، كانوا سقطوا في معارك شرسة ضد الألمان خلال الحرب العالمية الأولى وتحديداً في معركة فردان، غير الشيخ قدور بن غبريط، الذي يجمع ما بين علم ديني تقليدي وانفتاح على الثقافة الغربية، وأكسبه ذلك طبعاً براغماتياً أتقن فيه الجمع ما بين مصالح المسلمين المهاجرين ومصالح الإدارة الفرنسية.

عندما اكتسح هتلر بولندا ما توقع أحد أن تأثير الدومينو سيبلغ كافة البلاد الأوروبية وفرنسا على وجه التحديد، وهي واحدة من القوى التقليدية الكبرى، إلا والعالم يستيقظ على مشهد غير مألوف البتة، لقد سقطت باريس في يد "الفوهرر" هتلر، وباتت فرنسا تحت احتلال الألمان.

2/ وثائق وإيواء وطعام في مواجهة قطارات الليل والضباب

لم يكن ذلك الاحتلال مريراً فحسب، وهو يشطر المجتمع الفرنسي لفريقين هم المقاومون والمتعاونون، بل بدا أنه سيغدو فظيعاً للغاية، ولن تعدم حكومة فيشي التي نصبها الألمان في جزء من التراب الفرنسي أي حرج في بدء سياسة تطهير عرقي ضد "اليهود" الذين تعتبرهم الأيديولوجية الهتلرية شراً مطلقاً وجب التخلص منه. وعلى هذا النحو ستشهد تلك الفترة سلسلة مطاردة للمقاومين واليهود أينما كانوا، وأينما حلوا وارتحلوا، ليزج بهم في محتشدات ومعتقلات كانوا يرسلون إليها في قطارات إلى مراكز بعيدة بألمانيا والنمسا وبولندا.

لقد أطلق هتلر على تلك السياسة مسمى "الليل والضباب"، إيحاء بأن الاعتقال سينطوي على اختفاء المطلوبين بين ظلام الليل وضباب الفجر، وأما القطارات التي نقلت كل أولئك المختارين إلى مراكز داشو وأوشويتز وماوتوزن، فكانت تسمى" قطارات الأشباح"، أشباح سينتهون إما بالإبادة بالعمل المهلك في الأشغال الشاقة، أو أن يتحول جزء منهم إلى رماد عظام لمحارق غرف الغاز التي أسسها النازيون لتطهير السلالة البشرية الآرية من الدم الفاسد للسامية، ويستوي في ذلك العزل والمدنيون والمسنون والأطفال.

لم يكن مسجد باريس وأئمته بعداء عن القيم الإسلامية الروحية والإنسانية التي تكفل حق الحياة للآخرين، خاصة أنهم مدنيون وعزل لا طاقة لهم بدفع ماكينة موت تتغذى من وقود الكراهية وتختار الضحايا بالقتل على الهوية والديانة والعرق.

قرَّر الإمام قدور بن غبريط وعدد من أئمة المسجد، إيواء عدد من اليهود داخله، ولأن حملة المطاردة التي كان يتولاها البوليس السري الألماني "الغيستابو" وفرق القوات الخاصة "الإس. إس" سيئة السمعة، كانت تتم على فرز المعتقد، لم يجد هؤلاء من حيلة سوى تزوير وثائق الديانة واستنساخ بطاقات ديانة "إسلامية" ومنحها لهؤلاء للنجاة من الاعتقال وقطارات الموت ومحتشدات الاعتقال.

3/ 1600 يهودي أُنقذوا بينهم الفنان الشهير سليم الهلالي

يقول المؤرخ الفرنسي الشهير ذو الأصول اليهودية الجزائرية، بنيامين ستورا، المختص في الشؤون الجزائرية، والذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكتابة تقرير الذاكرة بين فرنسا والجزائر، بصفته صاحب خبرة تاريخية قدمها لـفيلم "الرجال الأحرار" لمخرجه الجزائري إسماعيل فروخي الذي تتبع دور مسجد باريس في حماية اليهود خلال تلك الحقبة، لقناة أورونيوز:

"فعلاً لقد أنقذ المسجد يهوداً من الموت، بينهم يهود السفرديم الشرقيون الذين كانوا يتكلمون العربية بعد تقديمهم وثائق مزورة تثبت انتماءهم للديانة الإسلامية. هذه الوقائع جد معروفة، فرغم شح الوثائق التي تتطرق إليها فإن الشهادات موجودة".

تشير تقديرات إلى أن عدد اليهود الذين وهبهم المسجد حياة ثانية، يتراوح بين 500 شخص إلى 1600، ممن تم إيواؤهم في المسجد أو أماكن آمنة، أو ممن تسلموا وثائق ديانة مزورة أتاحت لهم البقاء بعيداً عن الاعتقال أو سمحت لهم بالفرار إلى بلدان آمنة.

وبين هؤلاء اليهود كان ثمة شاب موهوب يشق دروب النجومية العالمية بنوع غنائي وموسيقي جديد يجمع بين الغناء العربي الأندلسي الممزوج بالموسيقى الغربية والفلامنكو الإسباني.

كان الشاب "سيمون سليم الهلالي" مربوع القامة المولود بمدينة عنابة الجزائرية، المنحدر من عائلة أمازيغية شاوية، صاحب صوت عذب ينطلق من حنجرة قوية ذهبية، يعرف في أربعينيات القرن الماضي بأغان ضاربة مثل "محني الزين يالعمر" و"سيدي حبيبي" و"دور بيها يالشيباني"، و"سمراء أندلسية"، يقف أمام منعرج حاسم في حياته، بعد رحلة عناء وعذاب، بدأها في سن الرابعة عشرة سنة لما هاجر إلى مارسيليا في سفينة نقل الأغنام والماعز، قبل أن يبتسم له حظ المجد فتنقلب حياته رأساً على عقب غداة لقائه بفنانين جزائريين ويهود جزائريين، فبدأ مشواراً غنائياً ذهبياً أهَّله ليكون ظاهرة فنية، كانت توشك على الإعدام النهائي تحت وطأة النازية، إذ إنه كان جزائرياً يهودياً باسم سليم الهلالي.

فتح له الإمام قدور بن غبريط المولع بالفنون والعلوم، ردهات مسجد باريس للاختباء وتناول الطعام، هرباً من ملاحقات البوليس الألماني، إذ يعترف هو ذاته في حوار مصور سجله معه سارج علوش قبل وفاته العام 2005 بكان الفرنسية قائلاً: "تعرفون أنني كنت أختبئ في مسجد باريس. اعتنى بي الشيخ قدور بن غبريط أيّما اعتناء".

لم يكن دور المسجد خافياً على النازيين ولا عن أعوان حكومة فيشي، فثمة برقية سرية صادرة عن حكومة فيشي أشارت في فبراير/شباط 1944، إلى "شبهات تخص إصدار جامع باريس وثائق ديانة إسلامية مزورة ليهود".

4/ عذبته القوات الخاصة وحُرر من معتقل ماوتوزن ووزنه 30 كلغ فقط

اتسم الإمام الأكبر بحكم موقعه وعلاقاته المعقدة مع السلطات الفرنسية بالحذر الشديد، أما عبد القادر فكان ربما لسنه المبكرة أكثر جسارة وعنفواناً، وبالتالي أكثر جرأة.

ففي تلك المحفظة التي حوت مئات الوثائق، رسالة كتبها عبد القادر إلى الإمام بن غبريط الذي اضطر إلى إبعاده عن عيون الجواسيس من باريس إلى مدينة بوردو مكلفاً إياه بمهمة مرشد ديني ممثل لمؤسسة مسجد باريس في المحتشدات. كتب في الرسالة بخط يده:

"أنفذ كما ينبغي التوصيات التي توجهها إليّ بخصوص القضايا الخارجة عن نطاق مهمتي. لقد تصرفت دائماً بالحذر الشديد".

في واقع الحال كان عبد القادر يساعد المهاجرين السريين من شمال إفريقيا، ويصدر وثائق مزورة لليهود ويمدهم بـ"كوبونات" الطعام، كما أنه تجشم صعوبات التفاوض مع الحاكم الألماني "الكومونداتور" لإطلاق سراح بعضهم من المحتشدات النازية، والمذهل حقاً أن ابنه اكتشف في تلك الوثائق أن والده كان عضواً ناشطاً في صفوف المقاومة الفرنسية ببطاقة انخراط تحمل صورته.

كان الإمام انضم ميدانياً في العام 1943 لصفوف المقاومة الفرنسية، وإذ ذاك وإزاء نشاطاته تم اعتقاله قرب مطعم بمدينة بوردو في الخامس من شهر يوليو/تموز 1944 من قبل الشرطة الألمانية بتهم "استقبال وإيواء مهاجرين من شمال إفريقيا فارين من المحتشدات وسجناء وباستصدار وثائق مزورة"، ليجد نفسه في عداد 742 شخصاً في آخر "قطار أشباح" مليء بمقاومين ويهود إلى معتقل داشو، تعرض عبد القادر لشتى ألوان التعذيب، بيد أنه صمد ولم يشِ بأحد من رفاقه، ولا بأولئك الذين قدم لهم وثائق ديانة مزورة، قبل أن ينقل مرة أخرى إلى محتشد ماوتوزن بالنمسا، فلبث هناك حتى لحظة تحريره من طرف القوات الأمريكية، في 24 مايو/أيار 1945.

وأثناء توثيق شهادة الخروج مكث طبيب أمريكي يعاين في ذهول هذا الشبح الذي يقف أمامه فوق الميزان، ففي أقل من عام صار جلداً فوق عظم، لا يتعدى وزنه 30 كيلوغراماً.

عاش بعدها عبد القادر الكتوم حياة رتيبة، حيث عين راعياً للمقبرة الإسلامية، ثم تزوج في العام 1950 فأنجب ولداً وبنتاً، قبل أن يوافيه الأجل في صمت العام 1961. لكن ذلك الصمت الذي كاد يطويه إلى الأبد حتى كادت تنسى ملحمته الشخصية، لولا أن القدر قيض له تلك المحفظة التي دس فيها أرشيفه الشخصي، لتمكث في الظل، على مدار نصف قرن.

ولسوف يقوم ابنه الذي عثر على الكنز بعرض تلك المحتويات على الأرشيف الفرنسي، ثم بكشف محتواها المثير عبر لقاءات صحفية مع جرائد واسعة التأثير، وستؤتي تلك الحملة أكلها، حينما أقرت بلدية باريس وبالإجماع، شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، إطلاق اسم عبد القادر مسلي، على ساحة فناء مسجد باريس، مع توصية بإدراج قصته في المنهج الدراسي للأطفال.

الغريب اللافت أن أئمة مسجد باريس، لا يزالون حتى اليوم، خارج قائمة "الصالحين بين الأمم الحرة" التي حوت أكثر من 24.000 شخصية، كانوا لقوا تكريماً رمزياً نظير ما قاموا به من أعمال إنسانية، لم يبلغ بعضها درجة خطورة ما قام به الإمام المنسي.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال مقالاتكم عبر هذا البريد الإلكتروني: opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.