على بُعد 30 ميلاً شمال شرق مصب نهر فري تاون، وعلى مقربة من مصب نهر روكيل تقعُ جزيرة بونس، يومها من ربيع 2013 توجهنا من فري تاون أنا وزميلي صلاح بقاربٍ بسيط، برفقة السيد جو علي، أستاذ التاريخ في جامعة سيراليون، وعازف موسيقى تقليدية، لتنفيذ فكرة تقرير خاص عن تجارة العبيد.

بعد ساعةٍ من الإبحار توقف بنا القاربُ عند ساحل الجزيرة، اختفى صوت المُحرك، لنشعر جميعاً بسكونٍ غريب، حزن يكتنفُ المكان، فلا شيء هنا على رمال الساحل سوى الصمت، يتسلل إليه صوت صليل سعف نخيل جوز الهند، وبضعة قوارير بلاستيكية تتناثر لفظتها الأمواج لتقحم أشياء تذكرنا في أي عصر نحن عند حافة التاريخ، والأليم من الذاكرة مع البدء باكتشاف الجزيرة وما تحويه راح السيد جو علي يسرد لنا حكايتها، بينما نتسلق مرتفعاً طينياً يقودنا إلى بقايا القلعة.

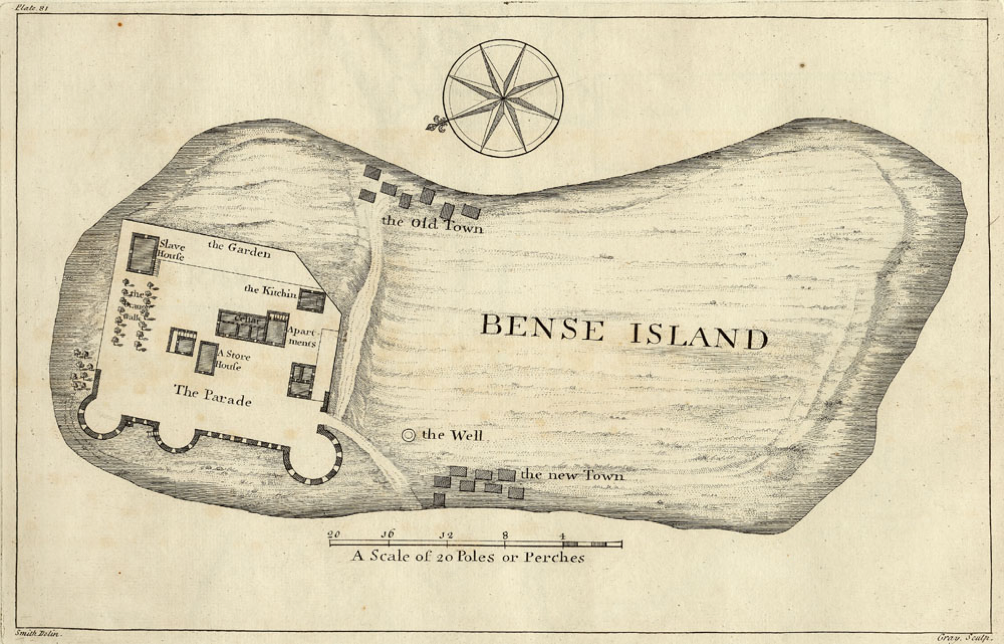

لم تكن جزيرة بونص إحدى المنصات المعروفة لحركة ملاحة الأساطيل الاستعمارية بين ساحل إفريقيا الغربي وأوربا وأمريكا، حتى قدم إليها البريطانيون، إذ بنى مجموعة من تجار الرقيق الإنجليز قلعةً في الجزيرة عام 1670، وقامت شركتان بريطانيتان باستغلالها هما "شركة رويال الإفريقية" وشركة "كراون تشارترد" شبه الحكومية، لم تحقق القلعة العائد التجاري المرجو منها بادئ الأمر، وسقطت عام 1728 بيد جوسيه لوبيز، الثري الإفريقي وتاجر الرقيق الأشهر في سيراليون حينها، في محاولة من لوبيز لكسر احتكار الشركات الغربية للتجارة مع الحكام الأفارقة المحليين، وأصبحت الجزيرة شبه مهجورة بعد تخريب مرفقاتها، حاولت شركة جرانت أوزوالد الانتفاع من جزيرة بونص التي استحوذت عليها عام 1748،

ثم نقلت ملكيتها عام 1785 إلى جون وألكسندر أندرسون، التي قامت في بإرسال الآلاف من الأسرى والمخطوفين، رجالاً ونساء، لبيعهم لأصحاب المزارع والشركات التي تمتلكها بريطانيا في أمريكا الشمالية في ساوث كارولاينا وولاية جورجيا، بالإضافة إلى المستعمرات الفرنسية في جزر الكاريبي، كما لعبت الجزيرة دوراً تجارياً كمنصة لبيع منتجات الشركات، ما منحها أهمية اقتصادية، لكن دورها الأبرز كان في تجارة الرقيق.

تعرضت الجزيرة لهجمات عديدة من الأسطول الفرنسي والقراصنة خلال حروب القرن الثامن عشر، وقُصفت قلعتها وهدمت مراراً، وأعيد بناؤها مرات عدة خلال قرن ونصف القرن.

وذلك يفسر انتشار المدافع وتناثرها بكثرة في الجزيرة ومحيط ما تبقى من جدران قلعتها، كما يفسر وجود عدد كبير من قبور الضباط والبحارة والتجار، كما تذكر شواهد مازالت تحمل أسماءهم.

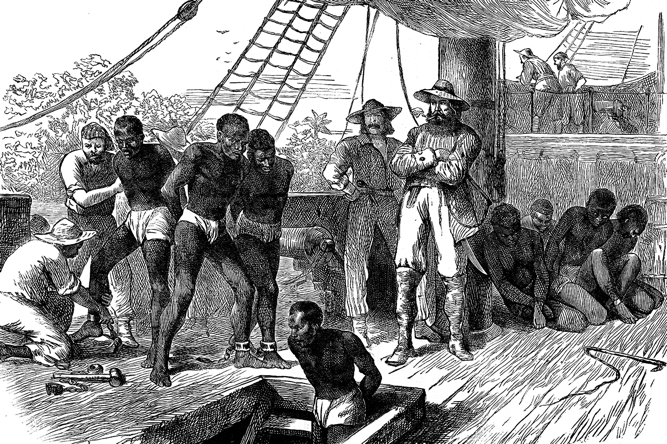

كما لا تزال الحُجر والجحورُ التي كانت زنازين تحت الأرض يحبس فيها المزارعون والرُّعاة الأفارقة المُختطفون من قراهم، ليتم شحنهم بعدها كسلعة بشرية.

اقتربت من إحدى تلك الحُجر تحت الأرض، إلا أنني عجزت عن تجاوز بابها بسبب العفن المنبعث منها واستيطان مئات الوطاويط فيها، فلجأت إلى حيلةٍ تمكنني من نقل صورة المشهد من الداخل، حيث ربطت كاميرا صغيرة بغصن طويل، مستخدماً حزامي الذي كنت ألبسه، ثم مددت الغصن داخل الحُجرة للحصول على لقطةٍ تظهر واقع المكان الذي كان يزج بداخله العشرات من الرقيق وسط عتمة المكان، وعفن الهواء فيه، والمصير المجهول الذي ينتظر المخطوفين.

روى لنا المؤرخ تفاصيل بشعة عن التعذيب والاضطهاد والوسم وبتر الأطراف الذي تعرض له مئات الآلاف ممن عبروا من هذا المكان نحو العبودية، طلبت من الموسيقي أن يعزف بتناغم وجداني مع أنين من حبسوا ورُحّلوا وتبدلت مصائرهم عبر تلك الزنازين.

وعند نهاية ذلك اليوم رحلنا عن الجزيرة، لتعود وحيدةً إلى صمتها الذي يختزنُ أنين من مروا بها، عائمةً فوق لُجةٍ من دموعِ ضحاياها، أسيرةً وإن خلت قلعتها وسجونها من النزلاء سوى رفات من أداروا أعمال الشرِّ فيها، تختزل ماضيها لافتة بكى عندها وزير خارجية أمريكا السابق كولن باول عندما زارها يوماً، حين قال: من هنا أتى أجدادنا، نحن الأمريكيين من أصولٍ إفريقية.

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.