أجزم بأنه لا يمكن لأي ممن حضر مسلسل التغريبة الفلسطينية ألا يكون مهتماً بالتعرف على كاتبها وحياته والمؤثرات التي اكتنفت مسيرته وأعملت عملها في إبداعه الذي أتاح له أن يكتب هذه الدرة الفريدة عن فلسطين.

لهذا الكاتب الكبير وليد سيف الكثير من الأعمال الدرامية الأخرى أكثرها مستمد من التاريخ، وكلها لقيت نجاحاً لافتاً، رغم لغتها الفصيحة السهلة، ورغم عدم اتكائه على تملق عواطف الجمهور.

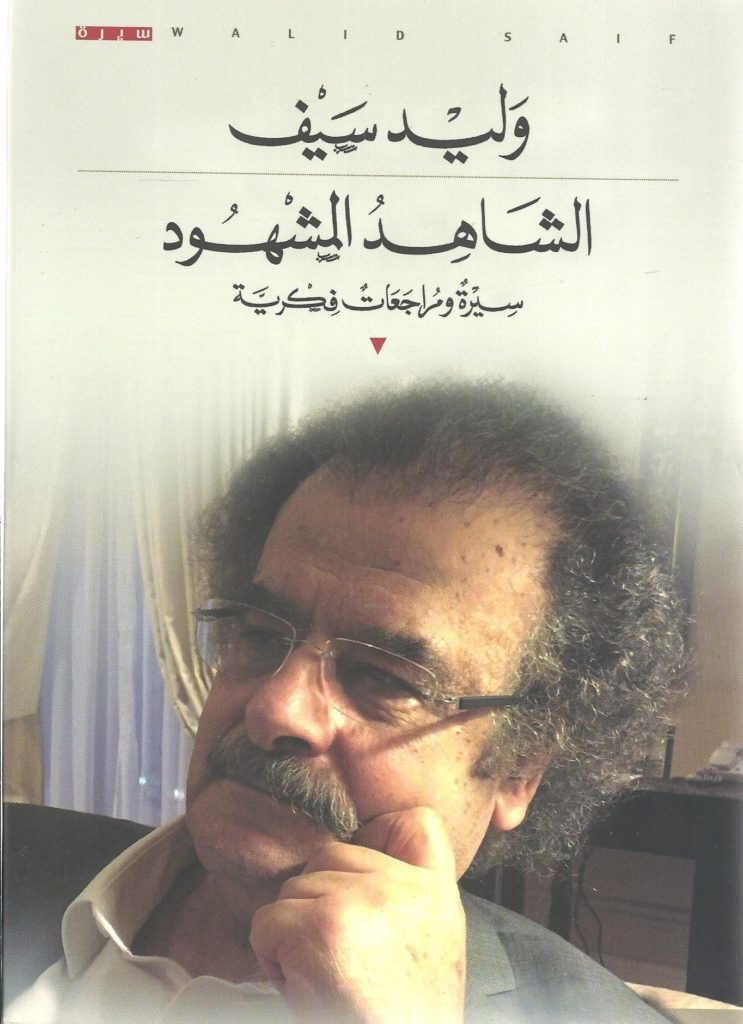

جاءت السيرة ضمن كتاب بعنوان لافت، سيرة ومراجعات فكرية، ولئن كانت مراجعاته الفكرية في غاية الخصوبة، ونمت عن موقف فكري متوازن ولافت للنظر، لكن احتلت ثلث الكتاب وأورثتني خيبة أمل؛ لأنها أتت على حساب ما كنت أود معرفته عن سيرته، ولا زلت أتمنى أن يتحدث عما سكت عنه وهو كثير.

المقدمة كانت رشيقة للغاية؛ فقد ناقش فيها بعذوبة واستفاضة ميل الناس لإضفاء طابع رومانسي علي ذكريات حياتهم الأولى، التي يكتشفون أنها كانت جميلة ويؤرقهم الحنين إليها، رغم أنها في الحقيقة كانت حافلة بالمنغصات والمصاعب، وربما كانت عسيرة.

يعود الكاتب مليئاً بالحنين إلى طولكرم عودة الخيال ليتوقف أمام معالمها، هنا المرأة التي برعت في التجارة والتي أشغلت الناس بتفاصيل حياتها والتي وضعها العقل الذكوري تحت المجهر رغم أن كل ما فيها لا يعيب، ثم ننتقل إلى التاجر واسع الإحسان فإلى صاحب المكتبة الذي يرى وليد أن فضله عليه كان أهم من تأثير مدرسيه، إلى حياة المدرسة حيث غلبة القسوة على الوسائل التربوية، إلى حياة المخيم حيث يعيش أناس انتقلوا من حياة كريمة إلى حياة لا خصوصية فيها يحيط بها الفقر والضيق والأكشاك التي تفتح على ضفاف المجارير، ثم ما يعانيه أبناؤها من عدم تفهم الناس، الأمر الذي أضاف ظلماً إلى ظلماتهم.

يفجؤك أن طولكرم التي لا يزيد سكانها على عشرين ألفاً كانت تضم دارين للسينما رغم أن معظم أهلها كانوا يستنكرون اقتناء جهاز الراديو لما رأوه من منكراته كالغناء، يأخذك أيضاً إلى إعدام أحد العملاء، وانهيار منجم الشيد على بنات المخيم اللاتي وجدن فيه مصدراً للقروش القليلة التي تعين على عسر الحياة، وهذه كانت مأساة تضاف إلى مأساة المخيم.

من أكثر أبواب الكتاب عذوبة، وتمثيلاً لحياة العائلات الفلسطينية باب الجذور، حيث يستعرض الكتاب تاريخ عائلته، فالعائلة التي غادرت موطنها الأول إلى قرية جديدة لحل خلاف مع عائلة أخرى لم تكن تشعر بالمنعة والقوة في قريتها الجديدة؛ نظراً لعدم وجود العزوة العائلية وخاصة في مجتمع لا زال ينظر للإنسان من خلال عائلته الممتدة، أدى هذا إلى الهجرة إلى طولكرم، لم يطق الجد التكيف معها فعاد وحيداً إلى قريته، بينما بقيت الجدة السنديانة الكبيرة التي تظلل الأسرة، وحيث قصصها المتوارثة تخصب خيال الفتى.. بيت المؤلف مكون من أب صارم حازم متدين لا يترك لمشاعره الرائعة أن تبتدي لأسرته توافقاً مع الشكل الذكوري الذي تعارف عليه المجتمع الريفي، بينما تحمل الأم عبء الإسناد النفسي والعاطفي لأبنائها بدرجة تعوضهم عن الأب، الأم التي تأتي من خلفية مدنية (حيفا) تضفي الكثير من الليونة على حياة العائلة الريفية، وتستهلك نفسها في خدمة الأسرة الممتدة والإنتاج البشري الذي يبلغ اثني عشر طفلاَ وطفلة…. ثم يسقط الأب مريضاً فتعوله الزوجة وتمرضه عقداً ونصف العقد، وبينما تستمر الزوجة متفانية في خدمة الأب الذي لم يبق منه إلا الظل، يتوقف الابن عند المشهد المعاكس… ماذا لَو كُتب علي الزوجة أن تمرض لسارع المجتمع إلى دفع الأب إلى زوجة ثانية دفعاً للحرمان عن نفسه.

يتعايش المجتمع مع الصورتين كلتيهما دونما شعور بالذنب ولا التعاطف مع الزوجة. تستوقفنا أيضاً صورة العمة التي تقاسي ما تقاسي مع زوج لا تعرف الإنسانية طريقها إلى نفسه، بينما تستسلم هي رافضة أن تعود إلى بيت أخوتها الذين يحاولون الوقوف معها، لكن الخيار بين زوج قاس وبيت أخ تشكل فيه عبئاً مادياً على أسرة فقيرة خيار صعب.

العم الذي تفوق في الدراسة وتعلم في الجامعة الأمريكية وفي الجامعات البريطانية لا يقصر في مد أسرته بالعون ويرفد موهبة ابن أخيه بالدعم الممكن، العم القدوة قضى حياته بين الجامع والجامعة، متوازن فيما يأخذ من الحياة في الغرب وفيما يدع وفيما يتفهم وفيما يرفض… شخصية أضافت للكاتب الكثير.

الذين شاهدوا التغريبة الفلسطينية لن يفوتهم التشابه بين شخصياتها وعائلة المؤلف، ولا أن الكثير من أبناء المخيم وقصصهم قد أصبحت جزءاً من التغريبة، المشهد المؤثر للثلاثة الذين يتوهون بين العراق والكويت ويدفنون أحدهم، مشهد ظننت أن المؤلف أخذه من رواية غسان كنفاني "ما تبقى لكم" حيث يموت الأبطال داخل الخزان الذي يتم تهريبهم فيه دونما جرأة على طلب المساعدة وطرق جدران الخزان.. لكن الكاتب هنا يتحدث عن ذكريات حقيقية وأناس معروفين ومعروف خبرهم.

عام ١٩٦٦ انتقل المؤلف ليدرس في الجامعة الأردنية، يمكن مقارنة الجامعة الأردنية حين انتمى إليها طالباَ بما صارت عليه حين عودته الثانية عام ١٩٩٠م، أي بين شكلها المرغوب يوم جاءها طالباً فمعيداً فأستاذاً، وحتى أنه تم فصله مع خمسة من زملائه دون أي مبررات، يومها كانت كما أرادها الآباء الأوائل منارة للعلم تموج بتيارات الفكر والأنشطة الطالبية ثرية بمناخها العلمي.

في المرة الأولى حرص مديرها الفذ ناصر الدين الأسد على توفير المناخ السليم لطلابه واعتبار الحرم الجامعي ذا مناعة ضد تدخلات السياسة والأمن، كما حرص على ألا يتجاوز طلابه في تعبيرهم عن أنفسهم إلى ما يعرض حرمهم الجامعي لتدخلات أمنية، يومها كان للأساتذة احترامهم ونشاطهم الفكري والبحثي وتفاعلهم مع النشاط الفكري في العالم ما يتيح لهم التجدد الفكري والقدرة على إثراء فكر طلابهم، تحول الأمر بعد عام ١٩٩٠ إلى أن أصبح الحرم الجامعي مستباحاً للأمن وتحول أساتذته إلى أن يصبحوا موظفين روتينيين دائمي الشكوى جامدين عند بنائهم العلمي القديم.

وتحول أيضاً خريجو كليات العلوم الإنسانية إلى مؤخرة الصفوف بدلاً من أن يتقدموها، فهؤلاء هم الذين يناط بهم خلق جو الفكر العلمي الذي يتيح لأبناء الكليات العلمية المناخ الملائم للإنتاج وهذه مأساة في الحقيقة، فإن المهندسين والأطباء يصبحون مستهلكين للعلوم إذا لم يتوفر لهم مناخ التفكير العلمي الذي يقوم عليه خريجو العلوم الإنسانية، وهذا ما نراه في مجتمعات الغرب المتقدمة عادة.

في الجامعة أصدر صاحبنا ديوانين من الشعر ورأس اتحاد طلاب الضفتين وأصبح عضواَ قيادياً في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وانتمي إلى حركة فتح ثم غادرها، ولكن كل هذا الثراء الحياتي لم يحظ بنفس القدر الذي حظيت به تجربته أو تجاربه في الحب التي يبسطها باستفاضة يتحدث فيها عن العلاقة بين الجنسين وجو الجامعة، ورغم استفاضته في الحديث عمن كانت يوماَ فتاة أحلامه وتجربتهما في الحب فإن الكاتب لا يذكر عن زوجته شيئاً، ويذكر أن سكوته عن الحديث عن زوجته التي تكاد تختفي اسماً ورسماً من كتاب سيرته إنما كان احتراماً لرغبتها ألا تصبح موضوعاً عاماً كما ذكر.

بالطبع لم يقنعني هذا التبرير وأظنه من بقايا التفكير الذكوري الذي هاجمه المؤلف ورغم ذلك فإنه نفسه لم يتحرر منه هنا، والمنطقي ألا تحظى زوجته بأقل مما حظيت به تجربته في الحب، وليس ضرورياً أن يذكر تفاصيل لا تقبل زوجته نشرها، ولكن هذه العلاقة الإنسانية التي امتدت ثلاثة أرباع العمر لم تحظ إلا بثلاثة أرباع السطر، وفي ظني أن هذا نقص لأي سيرة، وإن عُزي هذا لنزعة الرجل المتدينة، فقد علمنا من حياة الصحابيات وأزواجهن الكثير من التفاصيل وما ضرهم ذلك، بل لعل ما ذكره المؤلف نفسه عن الأبعاد الكثيرة للشخصية التاريخية حين يتم تناولها درامياَ، فإن هناك أبعاداَ أخرى في شخصيته أعاق تعرفنا عليها هذا الإظلام الذي وضع المؤلف حياة زوجته فيه، ولا بد أن يؤدي هذا إلى إضعاف حضوره كبطل للسيرة في وجدان متابعيه.

انتهت السنة الأولى من الجامعة بحرب ١٩٦٧، الحرب التي أعادت صياغة الكثير من شخصية الكاتب وفكره كما فعلت مع جل أبناء جيله، انتقل الكاتب إلى الحديث عن معسكر التدريب العسكري الذي أقامته الجامعة، ثم إلى تدريبه على السلاح مع قوات الثورة الفلسطينية في معسكر الهامة في سوريا، ثم انتمائه إلى فتح.

في المعسكر يروي بعض المواقف التي تستحق التأمل، فهذا متدرب يلتحق بالمعسكر ليلتقي نفس التدريب البدائي على السلاح للمرة الثالثة والهدف طبعاً أن يفوز بوجبة غداء لا تزيد عن طبق فاصوليا تزاحم الديدان حباتها.

وكذلك الضابط اللطيف الذي استقبلهم في دمشق وهيأ لهم الذهاب للمعسكر أسرهم بلطفه مقارنة بخشونة التعامل في المعسكرات والذى انتهى أمره إلى الإعدام لعمالته للعدو، الأمر الذي تمني صاحبنا كثيراً ألا يكون صحيحاً.

في السنة الثالثة ترك صاحبنا فتح وفضل العمل الوطني العام بسبب ما رَآه من مقدمات غير مبشره سواء في فتح أو في غيرها وكذلك في الوضع العربي العام.

ولعل استقلاليته ونظرته النقدية إلى الكيانات التنظيمية العربية التي ظلت أقرب إلى القبيلة منها إلى الشكل المدني هو الذي أبقاه -رغم التزامه بالتدين في حياته- بعيداً عن الانتماء إلى أي تجمع حركي إسلامي.

ومرد ذلك في نظرى إلى روح الفنان في داخله التي تتوق دائماً إلى التحرر من الأغلال، لكن الغريب أنه أصبح مريداً في جماعة صوفية، هذا المنعطف المهم ينصرف كاتبنا عن كتابة سيرته في الصوفية رغم أن أن مثل هذه التجربة عادة ما تكون شديدة الثراء، وبدلاً عن ذلك ينصرف إلى الحديث عن الصوفية أصلها وفصلها وعلاقتها بالمذاهب والأديان والعلوم العرفانية والتوجهات الصوفية في الإسلام ثم فجأة يخرج من الصوفية ولا نعلم إلا أن ذلك كان منه يقظة فكرية، خسرنا جمال السرد وفائدته وكسبنا مبحثاً علمياً كان يمكن أن يكون في كتاب آخر.

(يُتبع)

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.