يقف اليوم جدل الدين والعلمانية شاهداً على كل الأحداث السياسية في المنطقة، فمنذُ إندلاع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وسوريا، والموجات الثورية التي ضربت الجزائر والسودان ومؤخراً العراق؛ دائماً ما استُدعي الجدال نفسه وكأنه علامة خاصة بالشأن السياسي، إلا أن هذا الجدال في عالمنا العربي ليس وليد اليوم. إنما يعود تاريخه إلى بدايات القرن العشرين ليأتي مترافقاً مع حركات الإصلاح والتنوير وجماعات الإسلام السياسي، ليصبح الجدال الأهم والأكثر حضوراً مع عمليات التحديث خلال الإستعمار والدول الـ ما بعد استعمارية. فتحديدُ موقف من هذا الجدال يعني تحديد المسار والانتماء السياسي الذي يتبعه الفرد.

لكن يأتي هذا الجدل في عالمنا العربي بشكلٍ شديد التركيب والتعقيد وغالباً بكثير من سوء الفهم، فالنخب السياسية والثقافية دائماً ما تتلاعب بهذا الجدل لصالحها، ما يحتم علينا البحث في موطنه الأصلي الذي اندلع منه لنعرف ما هو الحقيقي منه وما هو المشوّه، ويأتي هذا الجدل في ثلاثة مسارات سنتتبعها في هذا المقال.

هيمنت فكرة واحدة على عقول المثقفين والسياسيين منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى بدايات القرن العشرين أي منذ الثورة الفرنسية وحتى الثورات الأوروبية 1848 وانتهاءً بالثورة الروسية، وهذه الفكرة هو أن الدين شأنٌ خاص غير عقلاني يمر بمراحل تطور منذ الطوطمية والسحر حتى الأديان الإبراهيمية. وبما أنه شأن تطوري فبالضرورة سيكون مصيره الموت يوماً ما فيتم استبداله من قِبل العلم، فمن فولتير وديدرو وهولباخ مروراً بماركس وأوجست كونت وهربرت سبنسر حتى مؤسسي علم الأنثروبولوجيا ماكس مولر وإدوارد تيلور وجيمس فريزر وعلم النفس عند فرويد وأدلر، كان الدين انعكاساً اجتماعياً أو كبتاً نفسياً أو تجسيداً أسطورياً وإحيائياً.

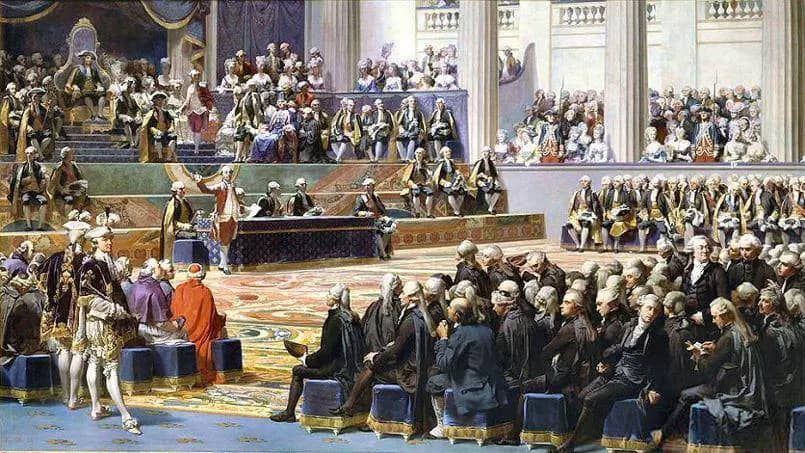

فتولدت رغبة مُلحة بإبعاد كل ما هو ديني خارج كل ما هو سياسي أولاً واجتماعي ثانياً، وهذا النزوع هو ما يُمكننا تسميته "علمانية اليعاقبة" واليعاقبة هم مجموعة من المثقفين تأسست 1789 على مبادئ الحرية والإخاء والمساواة ونادى اليعاقبة بنشأة الجمهورية الفرنسية الأولى وضرورة إلغاء كل أشكال السلطة القديمة، والتي هي عبارة عن خليط متوتر الارتباط بين الملكية والبطريركية الكنسية. على أن يأتي هذا الإلغاء من قمة هرم السلطة السياسية في المقام الأول، فتولى مكسيماليان روبسبير إعدام الكهنة والقساوسة وهدم الكنائس، فيما سُمي بعد ذلك عصر الإرهاب إلى أن انتهت تلك الحقبة نهايتها المنطقية بصعود نابليون، وتكريس مفهوم جديد للسلطة يُعرف بـ "اللاهوت السياسي" كما سيوضحه كارل شميدت لاحقاً.

رافقت الأديان الإبراهيمية كثير من التغيرات بخصوص موقع "السياسي" فبعد أن كان الحاكم هو صورة من صور الإله في مصر وبلاد الرافدين، أصبحت الصورة الجديدة للسياسي أكثر تمثيلاً للكائن البشري وأكثر عرضة للنقد، من ثم يأتي السياسي ممسكاً في يديه زمام شأن الجماعة الديني والسياسي مع الاعتبار لهذا الانفصال، أي أن الجماعة ترى نفسها منعكسة في مرآة الحاكم، وأن الحاكم يقوم بتمثيل مصالحها المجتمعية الدنيوية وأغراضها الروحية الدينية الخالصة.

هذا "اللاهوت السياسي" استمر في الحضارات الكبرى مثل الإسلامية والرومانية حتى نشأة الدول القومية الحديثة، فمع نشأة نمط الإنتاج الرأسمالي وظهور الأسواق تم تعطيل العمل بالمؤسسات التي تسمح بوجود التداخل بين السياسي والاجتماعي، وبسبب ظروف الصراعات الدينية والطائفية بدايات عصور الإصلاح والحداثة؛ مالت الشعوب إلى قبول أفكار الحريات الدينية وحرية التعبير.

لكن ونتيجة للثورات المجتمعية ودعوات المثقفين لتلك الصورة من العلمانية خصوصاً نسختها الفرنسية، تم التخلص من الصورة القديمة للاهوت السياسي واستبداله بصورة جديدة. صورة يأخذ فيها الحاكم دور "القائد المُلهم" الذي يُجسد التمثيل الفعال للديمقراطية الجماهيرية، وهو الاحتكار الأمثل للحديث باسم الشعب والمعنيّ بتنوير المجتمع والقضاء على كل الأشكال القديمة من اللاهوت السياسي، مُستبدلاً الإيمان الديني القديم بالهوية الوطنية والقومية الجديدة ومُعبراً عن كتلة مجتمعية متجانسة. ويصور هذا القائد باعتباره الوحيد الذي يمكنه أن يضبط المجتمع أي يُعيد الاتساق بين السياسي والاجتماعي مرة أخرى، ولهذا اللاهوت أمثلة عدة من نابوليون وحتى ستالين وهتلر في الغرب وأغلب القادة السياسيين في الشرق المابعد استعماري.

المسار الثاني: الدين لم يمت

إلا أن النصف الثاني من القرن العشرين قد حمل مُفاجأة لأغلب مفكري العلمانية، وهو أن الدين لم يمت بل إنه يعود بقوة في الغرب والشرق، لتفشل كل محاولات فرض العلمنة بشكل فوقي، ويحدث انفصال مجدداً بين السياسي والاجتماعي لتنتهي كل صور اللاهوت السياسي القديم والجديد. ومع زيادة عدد المهاجرين لأوروبا وعولمة الثقافة ظهرت حاجة لإعادة النظر مرة أخرى في العلمانية وعلاقتها بالدين.

لينطلق النقد الداخلي للعلمانية اعتماداً على السِّمة النقدية الأهم والتي تعتبر أفضل مكسب من مكاسب التراث الأوروبي، فجادل كل من جون رولز (فيلسوف أمريكي متخصص في فلسفة الأخلاق) ويورغن هابرماس (فيلسوف ألماني وعالم اجتماع) بضرورة إعادة تضمين العنصر الديني والجماعة الدينية في الفعل السياسي مرة أخرى. فالدستور الليبرالي يضمن الحرية لكل الجماعات الدينية وغير الدينية في المجتمع المدني، ويسمح للجميع بممارسة ديانتهم بالقدر نفسه من الحرية مع ضرورة الحفاظ على المؤسسات الشعبية المسؤولة عن صنع القرار السياسي في معزل عن التأثير الديني.

أي أن ما يطلق عليه "الديمقراطية الدستورية" هي عامل حاسم في استمرارية عمل الجماعات الدينية وغيرها وهي الضمانة الوحيدة لعدم حدوث أي اضطهاد من قِبل جماعة لجماعة أخرى، ما يفرض شرطين مختلفين بالنسبة لكل جماعة حسب موقعها من الدين.

الشرط الأول: وهو موجه للمواطنين العلمانيين. فبما أنهم مواطنين مُلزمين بأخلاق المسؤولية والضمير يوجب عليهم إذن قبول المساهمات السياسية من جميع المواطنين الآخرين بما فيهم المتدينون، وألا يستنكروا المساهمات الدينية في الرأي السياسي تحت أي مسمى من قبل الهراء والظلامية وغيرها من النعوت والأوصاف.

الشرط الثاني: وهو موجّه للمواطنين المتدينين، فشرط مشاركتهم في العملية السياسية هو استخدام "لغة عقلية" رسمية متناسبة مع الهيئات الإدارية والمحاكم والبرلمانات، أي أنه لا يُسمح بعمل اقتباس من الكتب المقدسة، أو تعطيل العملية السياسية لغرض ديني أو تشريعي مختلف، وعليه فيلتزم جميع المواطنين المتدينين بترجمة لغتهم إلى لغة الفضاء التواصلي المُتفق عليها من قِبل الجميع ومن قبل الدستور نفسه.

ومن خلال هذين الشرطين فقط يمكن للعلمانية في هذا الشكل الاجتماعي من الاعتماد على طرفي النقيض داخل نفس اللغة والفضاء وتحت الشرط "العقلاني" المُحدد دون استبعاد أو صراعات أو تعطيل للعملية نفسها.

المسار الثالث: العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة

وعلى الرغم من كل الجهود النقدية لتقويم العلمانية وإثراء الجدال، فإن الجدل لم يتوقف هنا، فرغم جهود هابرماس ورولز في تضمين الدين داخل العلمانية إلا أنهما وقعا في المأزق نفسه، وهو أين يوضع الخط الفاصل بين الدين كمجال خاص والمجتمع كمجال عام، كيف يفصل بين المصطلحات الدينية غير العقلانية وبين المصطلحات السياسية العقلانية، فالتمييز والرغبة في الترجمة تقع مجدداً ضمن حدود التصورات القديمة للعلمانية التي لا تملك أي ثقة تجاه الدين.

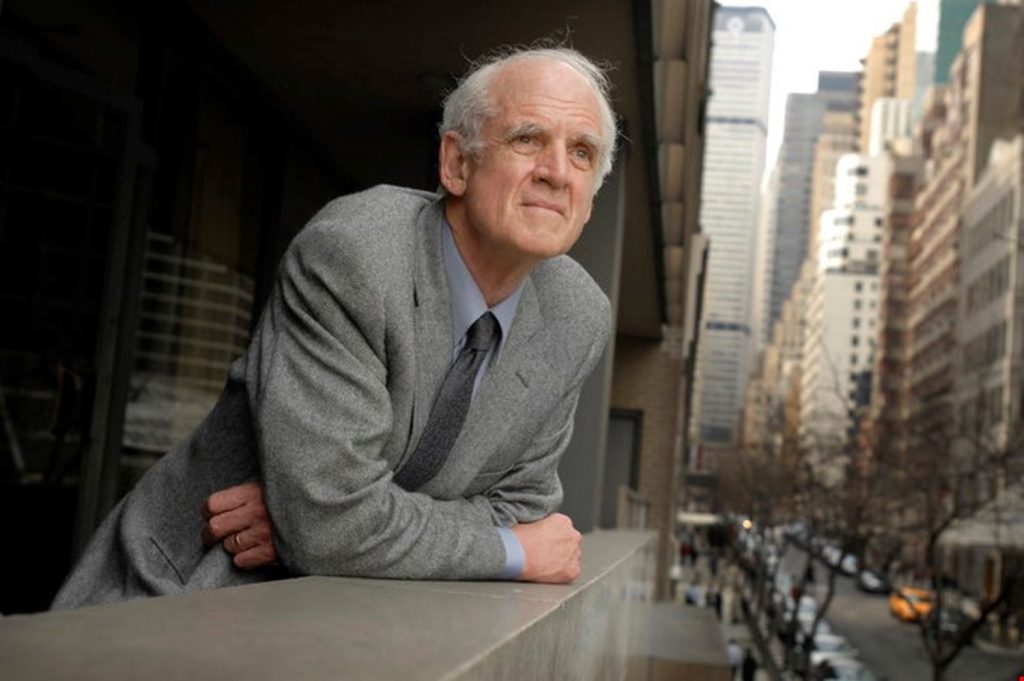

يجادل الفيلسوف الكندي تشارلز تيلور بأن سبب تلك المشكلة في الأصل هو التعريف الخاطئ للعلمانية باعتبارها "فصل الدين عن الدولة" في أكليشيه غير صحيح بالمرة. بينما يعتبر تيلور التعريف الصحيح هو أن العلمانية هي "الاستجابة الصحيحة من قبل الدولة الديمقراطية تجاه التعدد والتنوع." وعليه يستدعي هذا التنوع ممارسات ديمقراطية سياسية تعمل على تطوير الجماعة الدينية بالكامل كما حدث بالنسبة للكاثوليكية الأمريكية، ويمكنه أن يحدث مع الجماعات الإسلامية أيضاً تحت ظروف مناسبة من الإدارة والتقبُّل.

وجهان لعملة واحدة

يستمر الجدال وتتراكم الخبرات بخصوص موضوع العلمانية، إلا أن الجدل في عالمنا العربي لم يتقدم خطوة واحدة للأمام، ففي الوقت الذي يفند فيه مثقفو العلمانية التصورات المتخيلة عن الخلافة وحكم الشريعة "اللاهوت السياسي" عند خصومهم الإسلاميين، فإنهم يتبنون اللاهوت السياسي نفسه لكن مقلوباً؛ مقدمين دعمهم غير المشروط لـ "الديكتاتور" والقائد الملهم بوصفه أمل التنوير والعلمانية الوحيد، على أن تكون مفروضة على المجتمع فرضاً من أعلى.

فيمكننا هنا أن نقول إن أدعياء التنوير والإسلاميين في العالم العربي هما وجهان لعملة واحدة، وأنهما ليسا سوى عرائس تتلاعب بها السلطة العسكرية في الوقت نفسه.

فنشأة الدول العربية المابعد استعمارية قد رافقها صعود النخب العسكرية، التي جاءت في إطار محاولات التوفيق (أو التفريق) بين الطوائف، بين الشمال والجنوب، وبين أنماط الاقتصاد القديمة والحديثة داخل البلد الواحد. وهي المهمة التي كانت قد ورثتها نتيجة التقسيم الاستعماري، وابتداع وخلق الاستعمار لنخب جديدة مقربة منه لتسهيل مهمته.

ففي الوقت الذي يتصارع فيه العلمانيون والإسلاميون على السلطة، تقف النخبة العسكرية منتظرة اللحظة المناسبة لاتخاذ الخطوة التي تطيح بكليهما معاً، ليصبح الدرس المستفاد من التجارب العملية والنظريات هو ضرورة استهداف السلطة العسكرية في المقام الأول، عن طريق تشكيل كتلة ديمقراطية متحدة ضد السلطة الديكتاتورية المعادية للمجتمع، سواء في المجالين العام أو الخاص.

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.