تعد رواية "ست الحسن والجمال" للكاتب المصري فتحي غانم علامة بارزة في تاريخ الرواية العربية، حيث كتبت بأسلوب رائع، وإحساس عال، ورصدت التحولات التاريخية التي مرت بها مصر من عهد الملكية، وحتى قيام الثورة، ثم عهد السادات.

اشتهر فتحي غانم بالروايات التي تأخذ أبطالها من المجتمع الذي يعاصره، لكن هذه الرواية حين تقرؤها اليوم تجد الرؤية كأنها تمتد إلى العصر الذي نحن فيه، أي نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

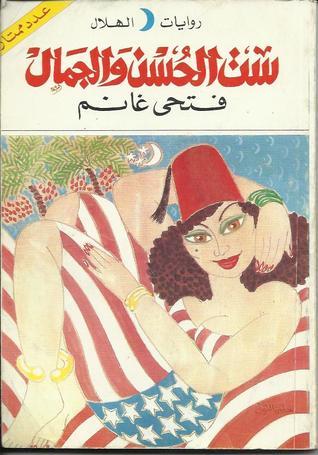

ازدانت الرواية بغلاف أبدعته ريشة الفنان حلمي التوني، وهذه اللوحات الجميلة مما بتنا نفتقده في كتبنا الحالية، لكن قوة الرمز في اللوحة لا بد أن تستوقفك مرة قبل بداية الرواية لتضيء لك آفاق الرواية، ومرة ثانية بعد انتهائك منها لتتأكد من صدق تعبيرها عن رموز الرواية وأفكارها، ولتحطم في رأس القارئ البقية الباقية من أي تشكك عنده فيما بين الرواية والواقع من تطابق.

قد لا يتضح ما نقول إلا إذا بدأنا نختار أحداث الرواية ونفكك رموزها، وهي رموز لا تتضح غالباً إلا بانتهاء القارئ منها.

فست الحسن والجمال أي عنوان الرواية هو اسم يصف مصر، أما الغلاف فيحمل رسماً لأنثى تضاريس جسمها تفصل ما لبنات وادي النيل من مواطن الجمال والإثارة، الجزء المغطى من جسدها لو تأملته قليلاً لوجدت أنه يلبس رداءً تلون بألوان علم أمريكا، بينما تستلقي الفاتنة على ملاءة تحمل خطوط العلم الأمريكي، تعتمر الفاتنة طربوشاً يذكِّرك بالصور المرسومة للعم سام، كما يذكِّرك بطربوش رجالات مصر في العصر الماضي، في الأفق نخلات تعيد القارئ من الخيال الأمريكي إلى الواقع المصري، إنه الإبداع.

تبدأ الرواية بحوار بين الأمريكي زخاري والمصري عمر، الأمريكي استقدمته الثورة ليخرج فيلماً عن الثورة المصرية ويُعرض على المشاهد الغربي، والمصري عمر هو مدرس لغة إنجليزية زرعته المخابرات عيناً لها على الأمريكان.

كان المخرج الأمريكي غاضباً، فقد بات يستعرض عشرات البنات المصريات ليختار واحدة تمثل مع الملك، فكلهن ليس لأجسامهن ما يثير المشاهد الأمريكي، يريد بطلة يعشقها الملك، ثم يسجنها في قصره كي يحتكر جمالها، لتأتي الثورة فتكسر سجنها وتستعيد الجميلة (أي مصر) حريتها، لا يريد المخرج حديثاً عن الوضع الاجتماعي في مصر قبل وبعد الثورة، ولا حديثاً عن الفقر، فهذه شيوعية.

أما المشهد المطلوب هو أن يهاجم جنود الثورة القصر، ويقتحموا قاعاته، ليجدوا مئات النساء في الحريم، معهن أغوات، مشهد ضخم من الأجساد، غابة من الأذرع والسيقان، والشعور المسدلة على نهود بارزة، أجساد وأعمدة رخامية، أجساد طرية ناعمة.

يكاد المخرج ييأس حتى يرى بالصدفة خطيبة عمر، وجدتها، يتفحص بعينيه تفاصيل جسدها، نعم هذا ما أريده، نسمع ترحيباً من أبيها وصمتاً متواطئاً من خطيبها، حياة تحت الأضواء ملابس عارية، وخبيرات تجميل وحفلات رقص ومحاضرات، يريد المخرج أن يصورها عارية، يتحداها أن تستطيع المحافظة على جسدها مثلما تحافظ عليه لقطات فيلمه، لم يعُد خطيبها يصبر، ولم تعد تعميه رشوة الخمسين جنيهاً، خصام بين الخطيبين ثم انفصال، أبوها يقبل بالضرورات، نجح الفيلم في مصر ولم ينجح في أمريكا، أما دنيا الفتاة الجميلة العادية "مصر" فقد أصبحت دنيا أخرى وباتت الممثلة رقم واحد وزوجة لأحد ضباط المخابرات واسمه مراد.

كان مراد يرعى فنها، لكنها كانت تشك بأنه يلقي بكل من يحب جمالها في السجن، فقد كان معترضاً على الإنجاب منها، الهدف أن تحافظ على النجومية والجسد الجميل.

أشار الكاتب ببراعة إلى عقم العلاقة بين الثورة (مراد) ومصر(دنيا)، ويرمز إلى احتكار الثورة لمصر بسجن عشاق جمال دنيا، وفي السجن كان هناك الداعية سيد الحسيني الذي يريد أن يحمي جمال دنيا من أن يراه السكارى، وكذلك عمر الخطيب السابق الذي يحبها حب المواطنين الطيبين لبلدهم.

ضابط الثورة يريد دنيا زوجته ولكنه شغوف بغيرها ولا يبدو أنها الوحيدة التي يتعلق بها (إخلاص مهتز للبلد)، تحاول دنيا أن تتشفع لخطيبها السابق عند عبدالناصر لكن زوجها يقف لهما بالمرصاد.

لتتوالى الأحداث حتى تقود هزيمة ١٩٦٧ مراد إلى الانتحار، أما الممثلة دنيا فلا تعود الأثيرة بين الممثلات، فرغم أنها تكره ضابط الاستخبارات لكنها تحب عبدالناصر (موقف المثقفين المصريين في عصر السادات).

خرج عمر من المعتقل وكذلك سيد الحسيني، الحسيني سافر لدول الخليج، أما عمر فبدأ البحث عن حياته، ووجد في البلد من يشجِّعه على كتابة روايته مع دنيا لكنهم في الحقيقة يريدون رواية تتحدث عن فجور المخابرات، لا عن دنيا الجميلة وما تشوه فيها بتأثير أمريكا (الفن ما بعد عصر عبدالناصر).

ويمر الوقت لتستعيد الجميلة ميلها نحو عمر، حبيبها أيام البراءة، ولكنها لا تريد أن تهجر النجومية لأجله، تريد من يرعى جسدها الجميل، عمر يكتب روايتهما، ومع الوقت يجد من يمول الفيلم الذي يكتب روايته، وعندما يصر على التعرف عليه يجد أنه سيد الحسيني، فقد تحول الداعية إلى رجل أعمال وممول أفلام، وأصبح يملك قصوراً في سويسرا والنمسا، يوظف في أعماله رجال المخابرات السابقين، ويعيد تلوين حياة البلد على ذوقه، يموِّل الفيلم عن حياة دنيا ليظفر بها، حتى تصبح زوجته الثانية.

يرمز المؤلف للتحالف بين الثراء والدين الذي استطاع السيطرة على الحياة في مصر في عصر السادات، بالطبع كما يتصور المثقفون اليساريون ولديهم فعلاً بعض الدلائل، فسيد الحسيني رمز لتيار التدين الذي باتت تديره أمريكا وتستخدمه في حروبها (أفغانستان مثلاً).

يعرج الحسيني ليقفل الباب مرة أخرى على دنيا (مصر) فلا يريدها أن تمثل ويريد أن يحجبها عن المجتمع وعن عمر خطيبها السابق، بل لا يريد لها أن تتعرف على أمه، فلا يجوز أن تعرف أمه ماضيها في التمثيل. بالضبط مثلما يفعل كل نظام أتى يحكم مصر. يظهر حرصاً على إسدال ستار النسيان على العهد الذي سبق، كما يسدل الحجاب على دنيا وجمالها الجذاب.

وفجأة رصاص وقتل وانقلاب، قُتل الحسيني كما غاب مراد قبله، أصبحت دنيا وحيدة، بجانبها عمر ابن البلد الأصيل الذي يحبها، تحبه يوماً وتتفلت منه يوماً، تريده ولا تريده، أحياناً تجد نفسها التائهة، وأحياناً تطاردها الأشباح، لا تستغني عن المسكنات، حصلت على وسام الفنون، لم تكَد تصل إلى مكان الاحتفال حتى تراجعت، تريد ولا تريد، تفهم ما حولها وأحياناً يستعصي الفهم عليها وعلينا.

رحم الله فتحي غانم، كيف توقع هذا المستقبل كما لو كان من يخرجه في مسرح العرائس؟!

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.