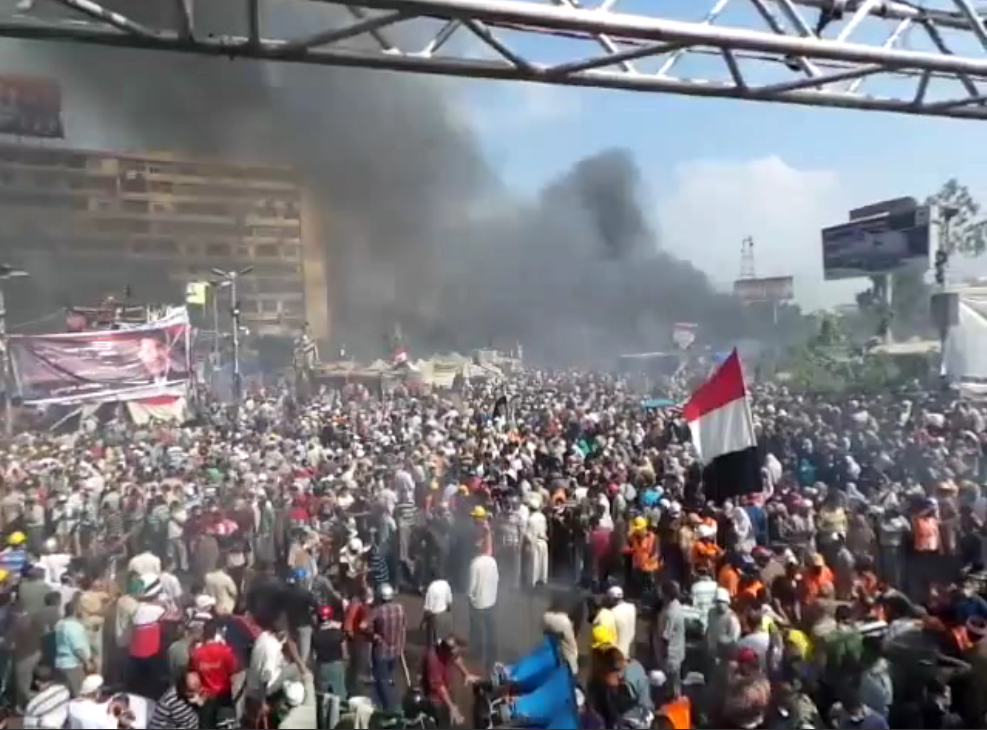

قبل 10 سنوات من اليوم، وقعت أسوأ مذبحة في تاريخ مصر المعاصر على الهواء مباشرة، وأمام أعين العالم بأسره. إذ راح ضحيتها عدد يتراوح بين 900 وأكثر من 1,000 مواطن مصري، بالتزامن مع فض الشرطة والجنود لميدانين مركزيين في المدينة، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

قبل 10 سنوات من اليوم، وقعت أسوأ مذبحة في تاريخ مصر المعاصر على الهواء مباشرة، وأمام أعين العالم بأسره. إذ راح ضحيتها عدد يتراوح بين 900 وأكثر من 1,000 مواطن مصري، بالتزامن مع فض الشرطة والجنود لميدانين مركزيين في المدينة، باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وأفادت التقارير الصحفية المصرية المعاصرة بأن وزارة الداخلية خططت لعدد وفيات أكبر من ذلك بـ3 إلى 5 أضعاف.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تحقيقها الشامل، إن هذه المذبحة تشبه مذبحة ساحة تيانانمن، التي قتلت خلالها قوات الحكومة الصينية ما يتراوح بين 400 و800 متظاهر (أشارت بعض التقديرات إلى أن أعداد القتلى كانت بالآلاف)، وذلك بين يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران عام 1989. كما شبهتها المنظمة بمذبحة أنديجان في أوزبكستان عام 2005.

ولكن بعكس كلا المذبحتين السابقتين، جرى التعامل مع فض اعتصامي رابعة والنهضة آنذاك، بإنكار محلي ولا مبالاة دولية، ولا يزال الوضع كذلك حتى بعد مضي 10 سنوات.

لكن "رابعة" لم تكن مجرد مذبحة؛ إذ كانت علامة النهاية بالنسبة لحلم الربيع العربي، والثورة التي دامت لعامين، وانتشرت كالنار في الهشيم في جميع أرجاء العالم العربي، وهددت بالإطاحة بكافة الحكام المطلقين في المنطقة.

لكن تأثيرها كان كبيراً على أكثر دول المنطقة اكتظاظاً بالسكان أيضاً؛ إذ أسفرت مذبحة رابعة عن دخول مصر في مرحلة تدهور اجتماعي واقتصادي وسياسي على مدار عقدٍ كامل، دون أن تكون هناك أي مؤشرات على التعافي.

وإذا كانت لعنة الفراعنة قد حلّت بعلماء الآثار الذين انتهكوا حرمات قبورهم، فلا شك أن لعنة "رابعة" قد حلّت بالشعب كله اليوم، ودفعته إلى حالة من التدهور الشديد.

وكأنها رياضة للمتفرجين

ليس هناك مصري لم يتأثر بما حدث ذلك اليوم في القاهرة.

إذ كان فض الاعتصامين حدثاً شعبياً قبل 10 سنوات، لدرجةٍ بدا الأمر معها وكأننا أمام رياضة للمتفرجين. وقد شجّع البعض على الفض. ثم هدأت الأجواء في وسط القاهرة تزامناً مع استئناف حركة المرور فوق آثار الجثث.

حيث أصدرت جميع المنظمات السياسية اليسارية -باستثناء "الاشتراكيين الثوريين"- بياناً خلال الفترة التي سبقت المذبحة. وطالبت تلك المنظمات في بيانها بسحق اعتصامات الأنصار الإسلامويين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت الحكومة قد وعدت بـ"فض" الاعتصامين؛ لهذا اتهمها اليسار بالجبن. وحمل البيان اليساري العنوان التالي: "أين الفض؟". كما شاركهم الليبراليون العلمانيون في هذا الرأي أيضاً.

ويتذكر الصحفي والناشط حسام الحملاوي، الذي لعب دوراً بارزاً في ثورة 2011، المزاج العام لليسار المصري آنذاك جيداً.

وأفاد الحملاوي قائلاً: "كانت غالبية المنظمات اليسارية في مصر تنظر إلى الإسلامويين باعتبارهم فاشيين. إذ وضعوا الإخوان المسلمين والجهاديين المتطرفين معاً في سلة واحدة. وكانوا يزعمون أن العلاقة بينهما عبارة عن علاقة تقسيم مهام، بحيث تُصدر الأولى حكم التكفير لتنفذ الأخرى عملية الاغتيال".

وأردف الحملاوي: "لم يؤيد اليسار ما حدث في رابعة فحسب، بل أيّد جميع جرائم القتل التي جرت بعد الانقلاب. وصاغوا تلك الجرائم في إطار حربٍ ضد الفاشية. وابتكر بعضهم تبريراً يقول إننا أمام جناحين يقاتل بعضهما البعض من أجنحة الثورة المضادة، وأوضحوا: 'هذه ليست معركتنا، فلنتركهم ليقضي بعضهم على بعض'".

ولكن لم يحدث ذلك؛ حيث أجهز الجنرالات على الإخوان، ثم حوّلوا أنظارهم صوب اليساريين، الذين سرعان ما انتهى بهم المطاف داخل الزنازين نفسها مع الإخوان. ودفع بعضهم ثمن دعمه للجيش بحياته، بينما يقبع آخرون في السجون حتى اليوم.

وأوضح الحملاوي، خلال مقابلته المطولة مع الموقع البريطاني من داخل منزله في برلين: "لن يسامحهم التاريخ مطلقاً. ولا أعتقد أن أياً منهم قد أصدر بيان اعتذار عن موقفه المتعلق بمذبحة رابعة. والمؤسف هو أنهم كانوا سيكررون الخطأ نفسه لو عاد بهم الزمن إلى الوراء".

ولم تتصرف كل الأطراف بهذا الأسلوب؛ إذ يُحسب للفائز بجائزة نوبل محمد البرادعي، الذي كان الوجه السياسي للانقلاب العسكري، أنه استقال من منصبه كنائب الرئيس للشؤون الخارجية في يوم وقوع المذبحة. حيث غادر مصر متجهاً إلى فيينا.

وفي خطاب استقالته، كتب البرادعي: "لا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله، ثم أمام ضميري، ومواطني".

وقد تعرّض البرادعي لإدانات واسعة النطاق بوصفه خائناً نتيجة موقفه.

لكن المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع ظناً منهم أن الجيش سيسلمهم السلطة -بعد إنقاذ البلاد من الحكم الإسلاموي- تبيّن أنهم على خطأ كبير.

حيث يُمكن القول إن الدماء التي سُفِكَت في ميدان رابعة ستقود مصر بعدها إلى طريق الخراب.

"الناس غاضبون"

حدثت أشياء غريبة قبيل الانقلاب العسكري عام 2013 بهدف تهيئة المشهد أمام العرض التالي. إذ كان هناك نقص كبير وغير مبرر في الكهرباء خلال شهر يونيو/حزيران الصيفي. فضلاً عن النقص في الغاز الطبيعي أيضاً. كما اختفت قوات الشرطة من الشوارع، بينما صال صغار المجرمين وجالوا كما يحلو لهم.

ونحن نعلم الآن أن ذلك النقص كان منسقاً بواسطة المخابرات الحربية، التي أمرت بضرورة تخريب رئاسة مرسي.

وبالنسبة لحركة "تمرد"، التي تم تصويرها في البداية باعتبارها حركةً شعبية تجمع التوقيعات المطالبة بإزالة مرسي؛ فقد تبيّن لاحقاً أنها لم تكن كذلك في الواقع. وكشفت التسجيلات الصوتية المسربة أن قيادة تمرد كانت تعتمد على حسابٍ مصرفي يديره الجنرالات، وتُموِّله الإمارات العربية المتحدة.

لكن كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأن الحركة تمثل صوت الشعب، وذلك قبل المذبحة وبعدها.

وفي الـ15 من أغسطس/آب، اليوم التالي للمذبحة، طالبت تمرد أنصارها بالحذر من الأعمال الانتقامية بواسطة الإخوان. حيث قال محمود بدر، مؤسس الحركة والمتحدث باسمها: "كما لبيتم دعواتنا بالنزول إلى الشوارع في 30 يونيو/حزيران، نطالبكم اليوم بتلبية دعواتنا وتشكيل لجان شعبية غداً. فبلدنا يواجه تهديدات كبيرة".

وبعد مضي 10 سنوات على ذلك اليوم، أصبح نقص الغاز والكهرباء حقيقياً -وليس مفتعلاً- وسط موجة الحر في الصيف الجاري. حيث يستمر انقطاع الكهرباء إلى 6 ساعات في بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 40 و50 درجة مئوية، وتنقطع الإنارة في الشوارع أيضاً.

وقال محمد يونس، باحث الطاقة المصري، للموقع البريطاني: "الناس غاضبون. وحتى الشخصيات العامة التي كانت محايدةً في حديثها عن الحكومة بدأت تنتقد انقطاع الكهرباء".

في ما أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً، دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد الكهربائية، حتى لا يعلقوا داخلها بسبب انقطاع الكهرباء.

ونستطيع القول إن عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الانقلاب ضد مرسي عام 2013، وأصبح رئيساً لمصر منذ 2014، قد أفلس البلاد حرفياً.

حيث وصل معدل التضخم في أسعار الطعام إلى 60%، كما وصل عدد السكان المصنفين كفقراء اليوم إلى النسبة نفسها. وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته مقابل الدولار، وذلك في سلسلة من عمليات تعويم الجنيه التي بدأت في مارس/آذار 2022. إذ كان سعر الدولار يساوي سبعة جنيهات مصرية في عام 2013، لكنه كسر حاجز الـ30 جنيهاً اليوم.

وتقول توقعات شركة Fitch لعام 2023 إن مصر تنفق الآن نحو 44% من إيراداتها على سداد فوائد الديون. وستقفز هذه النسبة إلى 54% في العام المقبل، لتحتل المرتبة الثالثة على العالم بعد سريلانكا وباكستان مباشرةً.

وتُظهر توقعات السنوات الخمس المقبلة مؤشراتٍ على مدى سرعة ارتفاع الدين القومي لمصر. حيث من المتوقع أن يزيد الدين القومي بنحو 70% بين عامي 2023 و2028.

وفي 2028، سيكون الدين القومي لمصر قد نما ليبلغ 510.32 مليار دولار، بزيادةٍ قدرها 210 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

بينما قال السيسي للمصريين مراراً، إثر توليه الرئاسة: "اسمعوا كلامي أنا… بس". وقد سمعوا كلامه وصدقوه لبعض الوقت، وها هم يدفعون اليوم ثمن ما صدقوه.

موجة الهجرة

وتُصدِّر مصر الآن معاناتها الإنسانية إلى محيط البحر المتوسط؛ إذ تشمل الزيادة الحالية في الهجرة إلى إيطاليا عدداً كبيراً من المصريين، الذين يمثلون الآن واحداً من كل 5 عمليات وصول.

ووفقاً لبيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، كان المصريون هم الجنسية الأكثر شيوعاً بين من سلكوا طريق الهجرة عبر وسط البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. وقد أكدت ذلك المنظمة الدولية للهجرة، التي أحصت وصول ما يقرب من 22000 مهاجر مصري إلى أوروبا العام الماضي.

وفي العام الماضي، تجاوز عدد المهاجرين من مصر المهاجرين غير الشرعيين من كل دولة أخرى، بما في ذلك من أفغانستان وسوريا.

وهذا يضع دول الخليج التي موَّلت الانقلاب قبل 10 سنوات في مأزق. فبدايةً، تمزق التحالف الذي سحق الربيع العربي بفعالية شديدة.

وبعدما شهدت المملكة العربية السعودية فشل جهادها ضد تركيا وقطر، اللتين دعمتا جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات الإسلامية في فلسطين وليبيا وسوريا، عادت تتحدث إلى تركيا وتستثمر فيها مرة أخرى.

في حين أنَّ مهندسي الثورة المضادة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، يتناحران حالياً.

وكان السعوديون أول من كسر الحصار المفروض على قطر، وفعلوا ذلك دون استشارة الإماراتيين. ومع ذلك، فإنَّ محمد بن سلمان أقل حرية في اتخاذ منعطف مماثل في مصر.

إذ يدرك ولي العهد السعودي تماماً أنَّ مصر تحت سيطرة الجيش هي حفرة لا قاع لها. لكن إذا توقف عن تمويل السيسي وانهارت مصر، فهو يعلم أنَّ نزوحاً جماعياً للمصريين سيأتي إليه عبر البحر الأحمر.

وإذا كان محمد بن سلمان قلقاً بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه الحرب الأهلية السودانية على غرب مملكته، حيث توجد كل أعمال البناء والاستثمارات المستقبلية، فلا بد أنه يشعر بقلق مضاعف بشأن رد الفعل الناجم عن الانهيار المحتمل للدولة المصرية.

بمعنى آخر، تتحول مصر إلى لعنة على السعودية، وليست المنقذة في الحرب ضد الإسلاميين.

تهديد لأمن أوروبا

ولا يُصرِّح الأوروبيون بذلك علناً، لكن مصر تتحول سريعاً إلى تهديد على أمن أوروبا وحدودها الجنوبية أيضاً. لكن في هذا الصدد، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلوم سوى نفسه.

فقد فعل الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، أكثر بكثير من مجرد غض الطرف خلال الانقلاب العسكري ثم في أحداث رابعة؛ إذ دعموا بنشاط الحكومة العسكرية برفض تسمية ما حدث انقلاباً عسكرياً وإسقاط كل ذكر لمحمد مرسي.

وبعد تأطير الانقلاب على أنه تمرد شعبي، لم يكن بوسعهم فعل أي شيء آخر سوى غض الطرف عند وقوع أحداث رابعة. وأدت المجزرة إلى تعليق مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن ذلك لم يكن إلا بمثابة صفعة غير مؤلمة على معصم السيسي.

وعندما وقعت أحداث رابعة، هز الرئيس باراك أوباما كتفيه بلامبالاة، وعاد إلى لعبته في الغولف. لكن على عكس ما تشهده النيجر اليوم، قرأ السيسي الرسالة التي كان يتلقاها من المجتمع الدولي بصوت عالٍ وواضح؛ وهي: "امضِ قدماً فيما تفعل".

وتتوفر نظرة ثاقبة على التفكير الغربي الذي ساد وقت الانقلاب وأحداث رابعة في مذكرات كاثرين آشتون عن فترة عملها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعنوان: "And Then What? Inside Stories of 21st-Century Diplomacy- وماذا بعد ذلك؟ قصص من داخل دبلوماسية القرن الحادي والعشرين".

كانت آشتون من آخر الناس الذين رأوا مرسي حياً في السجن. وشبّهت رحلتها الليلية في مروحية مصرية من طراز بلاك هوك إلى الإسكندرية ونقلها في سيارة تويوتا كورولا متهالكة إلى قاعدة مصرية بمشهد في أحد أفلام هوليوود.

وقالت لمرسي غير مرة إنه لا عودة إلى الرئاسة، ولا حتى كي يستقيل، وإن عليه أن يقبل بالانقلاب.

وكتبت: "لكنه غضب وثار، فقد كان الرئيس المنتخب بصورة سليمة، ولأن الدستور لم يعلَّق قبل إقالته، فما حدث كان انقلاباً. وأخبرته بالعدد الكبير من قادة التحالف الذين دعموا عزله وأن عليه القبول بالواقع الجديد من أجل مصر. لكنه رفض الفكرة واصفاً إياها بالسخيفة".

"وأخبرني عن مدى حزنه لوفاة أكثر من 200 شخص منذ رحيله، وقال إنه من الضروري أن يُسمح له بالتحدث مع حزبه".

"وطلب مني أن أتحدث إلى الجميع كي نخرج بمقترح يمكن لجميع الأطراف قبوله. لكنني رفضت وذكّرته بأن الوقت ينفد من البلاد، ومنه كرئيس. وأن الوضع بات معقداً ودون معالم واضحة".

"ما يمكن أن نتفق عليه جميعاً هو محاولة إيجاد طريقة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح على المدى القصير والعمل على ازدهار الديمقراطية في المستقبل. وقلت: "أنا حريصة على المساعدة، لكنني لن أتدخل، لأن الحل لا بد أن يكون مصرياً".

"لكنه لم يكن قد استوعب بعد أنه لا عودة إلى الوراء. وأن التحالف الذي أطاحه يمثل قطاعاً كبيراً من المجتمع المصري. وأنه أقصى أو خذل الكثير من الناس ولن يعودوا ليرحبوا بعودته، عدا أشد أتباعه إخلاصاً".

وهذا الوصف للقائهما الأخير إنما هو تخلٍّ مبهر عن المبادئ التي تدعي آشتون وأوروبا أنها تمثلها. وبعد أسبوعين فقط، وقعت مذبحة رابعة.

إشادة بالحماقة

ولم تمنع إراقة الدماء آشتون من إقامة علاقات ودية مع السيسي. وغير مدركة، حتى اليوم، لبشاعة كلماتها، ذكرت كيف وصفت هذا القاتل بالـ"الجنرال الفيلسوف".

ورابعة نفسها لم تنتزع إلا أرقّ التوبيخات من آشتون، التي دعت "جميع الأطراف إلى إنهاء العنف… وإبقاء الباب مفتوحاً لعملية سياسية تعيد مصر إلى طريق الديمقراطية وتضمد الجراح التي لحقت بالمجتمع المصري".

ولو رغب أي شخص في أن يفهم انهيار أوروبا والقليل المتبقي من سلطتها الأخلاقية حول العالم، خاصة في محيطها، فسيساعده كتاب آشتون في ذلك.

فحتى يومنا هذا، لا تزال مؤلفته مبتهجة بالكوارث الدبلوماسية التي أشرفت عليها في أوكرانيا ومصر وأماكن أخرى. وهذه إشادة بالحماقة لم يسبق لها مثيل.

ولهذا تدفع أوروبا أيضاً الثمن مع المصريين المتزاحمين في القوارب.

والمهندسون الرئيسيون لأحداث رابعة رحلوا؛ محمود حجازي، رئيس المخابرات العسكرية، أُقيل بعد سنوات قليلة؛ وصدقي صبحي، رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع بعدما أصبح السيسي رئيساً، أقيل عام 2018.

وحازم عبد العزيز الببلاوي، رئيس الوزراء حينذاك، أُجبر على الاستقالة، مع حكومته، بعد 6 أشهر. ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري سيئ السمعة، الذي أمر الشرطة بإطلاق النار على الحشود بأسلحة آلية، ظل في منصبه 18 شهراً ثم أقيل.

وما تبقى دولة أمنية مستعدة لسحق أي بوادر على تمرد مدني ووأده في مهده. وفي هذا الإطار، لا تكون كلمة الثورة المضادة هي المصطلح المناسب.

إن مصر السيسي ليست بعثاً جديداً لمصر مبارك، بل هي نسخة جديدة وأشد فتكاً صنعها ضباط جيش اعتراضهم الوحيد على ضباط الجيل السابق أنهم كانوا غاية في التساهل.

سلطوية قاسية

ونظام كهذا سيصبح واحداً من أشد الأنظمة شراً ودموية في تاريخ مصر. وتلك هي لعنة رابعة.

ولن تزول إلا حين يُقدَّم مرتكبوها إلى العدالة الدولية، وهذا قد يستغرق وقتاً طويلاً، لكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغوسلافيا سابقاً، وكذلك الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، استغرقت عقوداً أيضاً لتشق طريقها إلى المحاكمة.

والمناخ في مصر يتغير، وأعداد أنصار السيسي الذين يطعنون في هذه السلطوية القاسية يتزايدون باستمرار، لأنهم يدركون أنهم باتوا أهدافاً لها أيضاً.

ولو غرقت مصر، فسيغرق السيسي والجيش معها. ومثلما حدث مع مرسي، سيذهب السيسي بلا رجعة.

– هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني.

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.