في فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2026، نفّذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة داخل فنزويلا انتهت بخطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. بعد ساعات، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليعلن، بنبرة لا تخلو من الزهو، أن قواته "ألقت القبض" على مادورو المطلوب أمام القضاء في نيويورك بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، مضيفًا أن واشنطن ستتولى "إدارة شؤون فنزويلا".

لاحقًا، وفي مؤتمر صحفي عُقد في منتجع مارالاغو، بدا الإعلان أكثر وضوحًا وأقل مواربة. لم يقتصر الحديث على مصير الرئيس المخطوف، بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها، فقد أعلن ترامب بوضوح أن واشنطن ستتولى إدارة شؤون فنزويلا وصناعتها النفطية. ثم جاءت الجملة التي بدت وكأنها خلاصة غير قابلة للنقاش: "الهيمنة الأميركية في نصف الكرة الغربي لن تكون محل تشكيك مرة أخرى، أبدًا".

على وقع الصدمة الدولية، قدّم ترامب وفريقه للأمن القومي، وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، مشهدًا أقرب إلى عرض استعراضي للقوة. "مرحبًا بكم في 2026″، صاح هيغسيث، قبل أن يعلن أن "أمريكا قد عادت، في عهد الرئيس ترامب"، ومشيدًا "بجرأة وصلابة وبسالة ومجد المقاتل الأميركي".

بدا المشهد خلال المؤتمر أقرب إلى احتفال بالبطش الإمبراطوري، فبينما تم تجاهل عدد الضحايا في كراكاس، أكد هيغسيث أن اعتقال مادورو يثبت أن "أميركا قادرة على فرض إرادتها في أي مكان، وفي أي وقت". أما ترامب، فلم يُخفِ نشوته، واصفًا العملية بأنها "واحدة من أكثر عروض القوة والكفاءة العسكرية الأميركية إدهاشًا وفعالية في التاريخ الأميركي".

هذا الحدث، على فجاجته وما يحمله من صدمة، لا يبدو استثناءً طارئًا في تاريخ الهيمنة الأميركية، بقدر ما يكشف استمرارية نمط راسخ في السياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية يمتد قرنين إلى الوراء.

وهنا لا يظهر خطف مادورو بوصفه خرقًا للنظام، بل تعبيرًا عن منطقة بوضوح: بنية تسمح بتعليق سيادة الدول متى شاءت واشنطن، وإعادة هندسة سلطاتها الداخلية، وتعريف "التدخل" و"القانون" بما يتلاءم مع مصالح الهيمنة الأميركية.

فهذا ما نصّت عليه استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، على أن نصف الكرة الغربي يجب أن يخضع للسيطرة الأميركية سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا. وتُقدَّم هذه المقاربة بوصفها "ملحق ترامب" لمبدأ مونرو – السياسة التي أُعلنت عام 1823 وأرست قاعدة عدم تدخّل القوى الأوروبية في أميركا اللاتينية – وهي قاعدة مهّدت لتفوّق الولايات المتحدة في المنطقة حتى عمق القرن العشرين، قبل أن تُهمِلها واشنطن خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقد عبّر ترامب صراحة عن أنه عازم على استخدام القوة العسكرية للسيطرة على منطقة الكاريبي، التي جرى تعريفها منذ النصف الأول من القرن الماضي بوصفها مجال نفوذ خاصًا بالولايات المتحدة، لا يبدو أنها مستعدة لمشاركته مع أي قوة أخرى. وهو ما أطلق عليه الأستاذ نيكولاس ج. سبايكمان تسمية "المتوسط الأميركي". ولتحقيق ذلك، يجري توظيف ذريعة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التي رُفعت إلى مرتبة "تهديد إرهابي". هذه الرؤية تضع دول الكاريبي كافة، من المكسيك وخليجها، وأميركا الوسطى، وبنما، وكولومبيا، وفنزويلا، وصولًا إلى جزر ترينيداد وبورتوريكو وكوبا، تحت دائرة التهديد، كما أوضح الصحفي والكاتب الإسباني غيّيرمو بيريث فلوريث.

فماذا يعني اختطاف رئيس دولة، وماذا تعني "عودة أميركا" كما أعلَن وزير حربها؟!

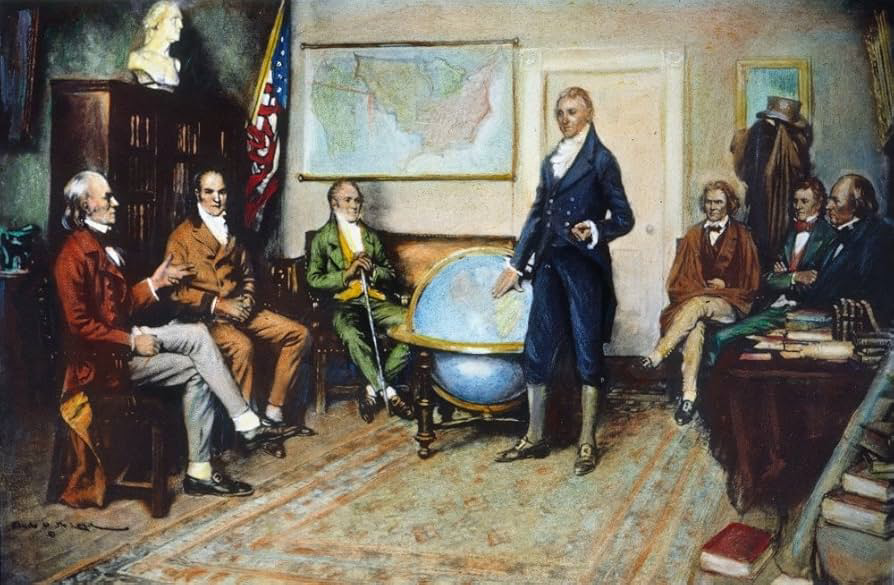

منذ إعلان مبدأ مونرو عام 1823، اعتبرت الولايات المتحدة نصف الكرة الغربي مجالًا خاصًا بها، في مواجهة أي نفوذ أوروبي. وفي وقت كانت فيه الولايات المتحدة على وشك الاحتفال بنصف قرن على قيامها، وكانت الإمبراطورية الإسبانية قد فقدت معظم مستعمراتها الأميركية، تمثّل الهدف في منع انقلابٍ في موازين القوى عبر ردع الأوروبيين عن محاولة إعادة احتلال الأميركيتين. صُوِّر المبدأ يومها كتعهدٍ بمنع عودة الاستعمار الأوروبي إلى الأميركيتين، لكنه حمل ضمنيًا نزعة هيمنة أحادية على دول أميركا اللاتينية.

وبحلول مطلع القرن العشرين، ومع صعود قوة واشنطن عالميًا، أضاف الرئيس ثيودور روزفلت "ملحقًا" إلى مبدأ مونرو (1904)، فيما يمكن تسميته "التفسير العملي" لمبدأ مونرو. في ذلك الوقت، كانت التدخّلات الأوروبية في الأميركيتين تُبرَّر بعجز حكومات أميركا اللاتينية عن سداد ديونها. فاعتبر روزفلت أن من واجب الولايات المتحدة "تأديب" أميركا اللاتينية كي لا تمنح الأوروبيين أي ذريعة للتدخّل.

وبهذا المعنى، عرضت واشنطن أن تتولّى حفظ النظام في الأميركيتين نيابةً عن الأوروبيين. ومن خلال مناورة خطابية ذكية، جرى إضفاء الشرعية على الإمبريالية الأميركية بوصفها صراعًا ضد الإمبريالية الأوروبية، بحسب المؤرخ الفرنسي فلوريان لويس.

وخلال الحرب الباردة، ترسّخت هذه السياسة في صيغة مبدأ الهيمنة الأميركية المطلقة في نصف الكرة. أي تهديد للنظام الموالي لواشنطن في المنطقة اعتُبر تلقائيًا اختراقًا خارجيًا يستوجب الرد.

وحين ظهرت حكومات يسارية منتخَبة في دول مثل غواتيمالا وتشيلي ونيكاراغوا، تعاطت معها واشنطن كأذناب لموسكو وكمنطقة نفوذ سوفييتية داخل الفناء الأميركي.

على سبيل المثال، نظرت إدارة أيزنهاور إلى حكومة غواتيمالا الوطنية (1954) باعتبارها رأس جسر للشيوعية على مقربة خطيرة من قناة بنما، رغم علمها أن غواتيمالا بحد ذاتها لا تشكّل تهديدًا عسكريًا مباشرًا.

غواتيمالا 1954: بداية الانقلابات المدعومة

وفي 27 حزيران/ يونيو 1954، أطاحت مجموعة من المرتزقة، بدعم مباشر من واشنطن، بالرئيس الغواتيمالي جاكوبو أربينز غوزمان، عقب إقراره إصلاحًا زراعيًا مسّ مصالح شركة "يونايتد فروت كوربوريشن" الأميركية ذات النفوذ الواسع. وبعد عقود، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بدور وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في تدبير الانقلاب، ضمن سياساتها المعلنة آنذاك لمكافحة الشيوعية.

غير أن واشنطن، في لحظة التنفيذ، روّجت لرواية بديلة مفادها أن ما جرى لم يكن "عدوانًا إمبرياليًا"، بل "انتفاضة شعبية غواتيمالية ضد نظام شيوعي مرتبط بموسكو". وتكشف إحدى الوثائق السرية الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية عام 1954، في ذروة التحضير للانقلاب، توجيهات صريحة لوسائل الإعلام لتصوير المشهد على أنه "ليس مجرد صراع جمهوريات الموز، بل حركة تحرر حقيقية ضد الشيوعية". وذهب مسؤول أميركي أبعد من ذلك حين قال: "بدل الصراخ حول الإمبريالية والغزو، على العالم الحر أن يكون شاكرًا لتصدّي حفنة من المنفيين الشجعان لهذا الخطر".

بهذا الخطاب، أُعيد تعريف انقلاب مُدبَّر من واشنطن ليبدو كأنه حرب تحرير داخلية مشروعة، مع إنكار كامل لأي دور لشركة "يونايتد فروت" أو لأي مصالح أميركية أخرى.

البرازيل عام 1964

مشهدٌ مشابه تكرّر في البرازيل عام 1964، حين دعمت واشنطن الإطاحة بالرئيس جواو غولارت بذريعة منع تحوّل البرازيل إلى "صين الستينيات". وقد كشفت وثائق أُفرج عنها عام 2004 أن الرئيس الأميركي ليندون جونسون أوعز لمساعديه بـ"فعل كل ما يلزم" لدعم قادة الانقلاب العسكري، ما في ذلك تحريك أسطول بحري محمّل بالأسلحة نحو السواحل البرازيلية.

وفي توجيه مباشر، قال جونسون لوكيل وزارة الخارجية جورج بول: "سأضع كل من لديه خيال أو براعة… مدير الـCIA جون ماكون… (وزير الدفاع روبرت ماكنامارا"، لضمان مضيّ الانقلاب قدمًا. وتُسجّل الوثائق إصراره القاطع: "لا يمكننا ترك هذا يمر". ثم أضاف: "سأكون فوق الحدث مباشرة، وأُغامر قليلًا".

ومن بين الوثائق أيضًا برقيات مصنّفة "سري للغاية" بعث بها السفير الأميركي في برازيليا، لينكولن غوردون، مارس/ آذار فيها ضغطًا مكثفًا على واشنطن للتدخل المباشر دعمًا للمتآمرين على الانقلاب، بقيادة رئيس أركان الجيش الجنرال أومبرتو كاستيلو برانكو. غير أن هذا الدعم العسكري الأميركي لم يكن، في النهاية، حاسمًا؛ إذ نجحت قوات كاستيلو برانكو في الإطاحة بغولارت بسرعة أكبر وبمقاومة مسلحة أقل بكثير مما توقّعه صانعو القرار في واشنطن، فاتحةً الطريق أمام حكمٍ عسكري ديكتاتوري دام 21 عامًا.

كوبا 1961: خليج الخنازير.. الفشل الأميركي

بين 15 و19 نيسان/ أبريل 1961، نفّذت الولايات المتحدة واحدة من أكثر عملياتها السرية طموحًا وإخفاقًا في آنٍ معًا. فقد حاول نحو 1400 مقاتل كوبي منفيّ، جرى تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، تنفيذ إنزال عسكري على شاطئ خليج الخنازير في الساحل الجنوبي لكوبا، بهدف إسقاط نظام فيديل كاسترو بعد 2 عامين فقط على انتصار الثورة الكوبية.

كانت الخطة تقوم على افتراضٍ مركزي: أن يؤدي الإنزال إلى إشعال انتفاضة داخلية واسعة ضد كاسترو، وأن الجيش الكوبي سيتفكك سريعًا أمام ما سيُقدَّم كـ"تحرير وطني". غير أن الواقع جاء معاكسًا تمامًا. فقد تحرّكت القوات الكوبية بسرعة، وحاصرت المهاجمين، في ظل غياب الغطاء الجوي الأميركي الكافي، وتردّد إدارة الرئيس جون كينيدي في الانتقال إلى تدخل عسكري مباشر خشية التصعيد الدولي.

خلال 3 أيام، انهارت العملية بالكامل. قُتل ما يقارب 100 شخص من الجانبين، وأُسر معظم المقاتلين المنفيين، في مشهد تحوّل إلى إذلال علني لواشنطن، ورسّخ موقع كاسترو داخليًا، ودفع هافانا إلى تعميق تحالفها الاستراتيجي مع الاتحاد السوفييتي.

وبذلك لم يكن فشل خليج الخنازير مجرد إخفاق تكتيكي، بل لحظة كاشفة لحدود العمل السري الأميركي، ولسوء تقدير عميق للمجتمع الكوبي ودينامياته السياسية. لكن ذلك لم يثنِ واشنطن عن العبث في كوبا والعديد من دول أميركا اللاتينية، بل أعادت صياغة سياستها تجاه القارة، مستبدلة الغزو المباشر بحصار طويل الأمد، لا يقل عنفًا في نتائجه. فمنذ وقتها فرضت الولايات المتحدة حصارًا اقتصاديًا شاملًا ما زال قائمًا منذ 60 عامًا، بهدف عزل نظام كاسترو وتجويع موارده ليثور الشعب عليه.

تشيلي 1973

لكن واشنطن لم تتعلّم الدرس، أو لعلها تعلّمته على نحو مختلف. ففي عام 1970، نظر الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر إلى فوز سلفادور أليندي في انتخابات تشيلي بأنه قد يجعلها "كوبا ثانية" في القارة. وبناءً على ذلك، اتُّخذ القرار، كما قال أحد أعضاء الإدارة، بـ"جعل الاقتصاد التشيلي يصرخ".

إذ كان برنامج الرئيس سلفادور أليندي الاشتراكي، ما تضمّنه من تأميم مناجم النحاس المملوكة لشركات أميركية مثل Anaconda Copper وKennecott، إضافة إلى تأميم قطاع الاتصالات الذي كانت تهيمن عليه ITT، كافيًا لأن يُقرأ في واشنطن كتحدٍّ مباشر للمصالح الأميركية، لا كخيار سيادي لدولة نامية.

وبعد أن أخفقت المحاولات الأميركية في الحيلولة دون وصوله إلى السلطة، بدأ، منذ لحظة فوز أليندي، مسارٌ موازٍ لإفشاله. كشفت وثائق الاستخبارات الأميركية التي أُفرج عنها عام 1999 عن حرب اقتصادية غير معلنة شُنّت على تشيلي: ضغط على البنوك الدولية لوقف القروض، تعليق للمساعدات، وتمويل لإضرابات واسعة، أبرزها إضراب سائقي الشاحنات الذي شلّ شبكات النقل والإمداد. بالتوازي، ضخّت CIA أموالًا لدعم الصحف المعارضة، وتأليب النقابات، وتغذية مناخ من الفوضى، إلى درجة بات معها المواطن التشيلي يقضي ساعات في طوابير الوقود والخبز والدواء.

وبالتوازي مع ذلك، فُعِّل مسارٌ ثانٍ شديد السرية، بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر. كان الهدف هذه المرة التحريض على انقلاب عسكري مباشر. كُلِّفت CIA بالاتصال بشخصيات عسكرية تشيلية لاستكشاف إمكان تنفيذ الانقلاب، وتُفصّل وثيقة صادرة عن الوكالة عام 1970 دور ضباط استخبارات أميركيين في مقتل رينيه شنايدر، القائد العام للجيش التشيلي، الذي عُدّ "عقبة" أمام التحضيرات الانقلابية.

ومع تراكم الضغوط الاقتصادية والسياسية، هيّأت الولايات المتحدة الأرضية لانقلاب الجنرال أوغستو بينوشيه في 11 سبتمبر/ أيلول 1973. انقلاب لم يقتل سلفادور أليندي فحسب، بل اغتال الديمقراطية في تشيلي لما يقارب عقدين، وخلّف آلاف الضحايا. هنا لم يكن الانقلاب انحرافًا عن القيم التي تزعمها واشنطن، بل تطبيقًا عمليًا لها حين تُختبر خارج خطابها، حيث تسقط في أميركا اللاتينية، أو "الحديقة الخلفية" كما تسميها واشنطن، كل الادعاءات الأميركية بالدفاع عن الديمقراطية، فتتعرّى حدود الاعتراف بالإرادة الشعبية عندما تتعارض مع مصالح القوة. وقد قال كيسنجر حين نجح انقلاب تشيلي: "لا أرى سببًا يدعونا للسماح لبلدٍ ما بأن يصبح ماركسيًا لمجرد أن شعبه غير مسؤول".

خطف مادورو.. و منطق الإمبراطورية الأميركية المستمر

لذلك، لا يمكن النظر إلى الهجوم على فنزويلا بوصفه نقطة تحوّل، بل باعتباره امتدادًا لما هو قائم. فمنذ خطف نيكولاس مادورو، وما تلاه من احتفاءٍ صاخب من دونالد ترامب ورجاله، تُوِّج باستعراضٍ فجّ للقوة في مؤتمر صحفي عُقد في منتجع مار-إيه-لاغو، ثم بسلسلة مقابلات وتصريحات لاحقة، أعادت ملامح السلوك الحاكم في واشنطن فرض نفسها، على نحوٍ لا يحتاج إلى كثير من الشرح أو التجميل.

وفي هذا السياق بالذات، تأتي هذه اللحظة لتقول ما اعتادت واشنطن قوله بوسائل أخرى: فالقضية ليست "المخدرات" كما جرى الترويج لها، بل النفط. فبحسب رصد الصحفي والكاتب الإسباني غيّيرمو بيريث فلوريث في صحيفة EL PAÍS، تكررت كلمة "النفط" 26 مرة في خطاب ترامب، في إشارة مباشرة إلى أن الدافع الحقيقي للهجوم يتصل بالحاجة إلى إعادة ترميم المالية الأميركية المنهكة، وبناء تحالف استراتيجي مع كبرى شركات التكنولوجيا ذات الجذور الأميركية. من دون هذه الحلقة — الدولة، الطاقة، والتكنولوجيا — لا "جنة" اقتصادية ممكنة، لا داخليًا ولا على مستوى النفوذ العالمي.

⭕️ #ترامب: سنبقى في #فنزويلا لإعادة الأمور إلى نصابها، وشركات النفط ستستثمر 100 مليار دولار هناك، وأتطلع للقاء زعيمة المعارضة

— عربي بوست (@arabic_post) January 9, 2026

▪️ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستواصل وجودها في فنزويلا إلى حين "إعادة الأمور إلى نصابها"، مؤكدًا أن القرار المتعلق بفنزويلا "لم يكن… pic.twitter.com/wNr3DgCnuD

ويذهب فلوريث إلى أن السمة الأبرز في شخصية دونالد ترامب ليست الغموض، بل الصراحة الوقحة التي تُسقط الأقنعة عن منطق القوة. وهو تشخيص يلتقي مع تحليل الباحث الأرجنتيني ماريانو أغيري في Chatham House، الذي يرى أن ترامب لا يقترح مجرد تصعيد، بل نموذجًا مختلفًا للهيمنة.

وفق هذا النموذج، لا تقوم القيادة المهيمنة على التعددية أو القواعد، بل على:

- عقد صفقات مع دول تابعة، تُمنَح وتُنتَزع فيها المنافع بلا تمويه أخلاقي؛

- الوصول إلى الموارد عبر الإكراه لا التعويض؛

- استخدام الضغط الاقتصادي بدل التفاوض مع النخب المحلية، من خلال حروب الرسوم وقطع مساعدات التنمية؛

- ضخّ الأموال لحكومات منسجمة سياسيًا معه، كما حدث في الأرجنتين؛

- والتهديد الصريح بالتدخل العسكري — كما في الحالة الفنزويلية — من دون اكتراث بالقانون الدولي أو مؤسساته.

في تحليله، يشدّد غيّيرمو بيريث فلوريث على أن ما جرى في فنزويلا ليس حدثًا معزولًا، بل حلقة في لعبة أوسع على الهيمنة العالمية. فالدافع البنيوي العميق، كما يراه، هو الصعود الاقتصادي والتكنولوجي للصين، الذي بدأ يقوّض الأسس التي قامت عليها الهيمنة الأميركية منذ سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي.

ومن هنا تتكثّف دلالات شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، جوهر حركة "ماغا"، ونداؤه المتكرر "أميركا أولًا". فقد نجح ترامب، بخطاب بسيط وصدامي، في تسويق فكرةٍ مركزية لشريحة واسعة من الأميركيين: أنه الرجل القادر على استعادة زمن الهيمنة، لا عبر القواعد، بل عبر القوة، حتى لو كان الثمن كسر ما تبقّى من النظام الدولي.

هذا المنحى يجد سندًا تحليليًا أوضح في تفكيك ماريانو أغيري لاستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي أُعلنت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2025؛ فالاستراتيجية، كما يشرح أغيري، تعكس صعود تيار "أنصار السيادة" داخل الاستراتيجية، تيار يعرّفه بأنه يسعى إلى التحرّر من الاتفاقات والمؤسسات الدولية، وهو ما يتحوّل في التطبيق من "هيمنة" إلى "سيطرة" صريحة على نصف الكرة الغربي سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا، عبر ما تسميه الوثيقة "ملحق ترامب" على مبدأ مونرو. ووفقًا لمبدأ ترامب، يحق للولايات المتحدة إحياء مبدأ مونرو الذي أهملته واشنطن خلال العقود الثلاثة الماضية.

ولتحقيق هذه الغاية، يرى ترامب الحق للولايات المتحدة في تنظيم وجودها العسكري في المنطقة، وتكثيف القوات البحرية بحجة ضبط الهجرة والتهريب، وانتشارٍ حدودي مع وعدٍ باستخدام "النظام العسكري المتفوّق" لضمان الوصول إلى الطاقة والمعادن.

من هذه الزاوية، لا يبدو ما فعلته الولايات المتحدة في فنزويلا استعراضَ قوة، بل أكثر من ذلك نزوعًا استعماريًا فجًّا يعترف بأن الإقناع لم يعد ممكنًا.

وهنا يظهر العامل البنيوي الذي يشير إليه بيريث فلوريث بوضوح: صعود الصين لا بوصفه تهديدًا عسكريًا مباشرًا، بل كنموذج نفوذ بديل. فوفق تقرير لمؤسسة جيمس تاون، أصبحت بكين اليوم الشريك التجاري الأول للعديد من دول قارة أميركا الجنوبية، مثل البرازيل وتشيلي وبيرو. كما نجحت في إقناع 24 دولة من أصل 33 عضوًا في مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالانضمام إلى مبادرة "الحزام والطريق".

في الوقت نفسه، حققت الصين نجاحًا ملحوظًا في استقطاب ما تبقّى من حلفاء تايوان في المنطقة، وتستهدف حاليًا باراغواي وغواتيمالا بحوافز اقتصادية تهدف إلى تغيير مواقفهما الدبلوماسية.

في مايو/ أيار، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خط ائتمان بقيمة 66 مليار يوان (نحو 9.2 مليارات دولار) لشركاء الصين في مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي. وجاء الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمنتدى الصين–CELAC في بكين.

وفي خطابه بمنتدى الصين–سيلاك، لم يُخفِ شي جين بينغ هذا البعد الصراعي، حين تحدث عن "تغيّرات لم يشهدها العالم منذ قرن"، وهاجم "المتنمّرين والمهيمنين" — في إشارة إلى الولايات المتحدة — الذين لا ينتجون سوى العزلة عبر الحروب التجارية. غير أن الفارق الجوهري هنا ليس أخلاقيًا بقدر ما هو بنيوي: الصين تبني نفوذها عبر التمويل والبنية التحتية والتجارة، بينما تعترف واشنطن، سلوكًا لا قولًا، بعجزها عن المنافسة بهذه الأدوات.

لذلك، يمكن قراءة ما أقدمت عليه الولايات المتحدة في فنزويلا لا بوصفه مجرّد استعراضٍ للقوة، بل ربما باعتباره مؤشرًا على مأزقٍ استراتيجي أعمق؛ مأزق يدفع قوةً إمبراطورية إلى التعويض بالخطف والعقوبات والعسكرة، بعدما تآكلت قدرتها على ضبط النظام الذي صاغته وأدارته لعقود.