منذ لحظة ولادته، سعى الاحتلال الإسرائيلي بأي ثمن إلى كسر عزلته وانتزاع اعتراف دولي يشرعن وجوده. ولم تكن معركة دخول "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة عام 1949 سوى خطوة محورية في هذا المسار، حيث وظّفت كل أدوات الخبث الدبلوماسي، وجعلت من عضويتها رهينة للسلام، حتى فرضت نفسها على "عائلة الأمم" بلا التزام بحدود ولا بحقوق اللاجئين، مدعومة برجل واحد في البيت الأبيض: هاري ترومان.

واليوم، وبعد مرور عقود طويلة من عضويتها، لم تغيّر طبيعتها الاستيطانية الإحلالية، ما زالت إسرائيل ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتواصل إنكار حق الفلسطينيين وتبيدهم في بث مباشر، وتتوعد كل من يقف في صفهم، بل وتشنّ حرباً شعواء على المنظومة الدولية نفسها، متهمة إياها بـ "معاداة السامية" كلما حاولت أن تذكّر فقط العالم بالحقوق الفلسطينية.

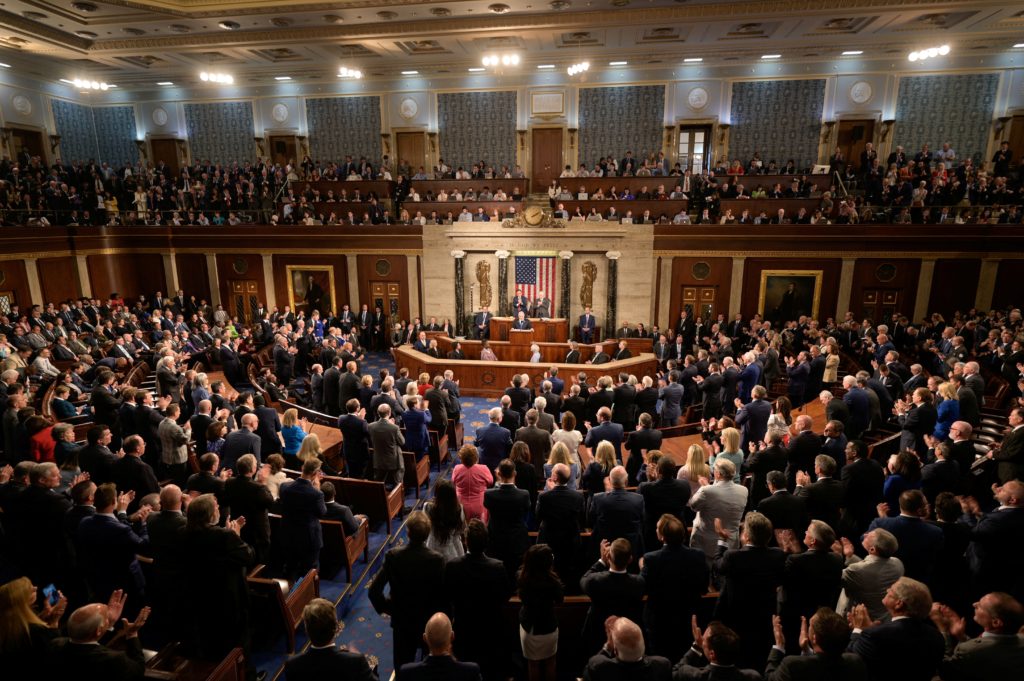

وكما البدايات، يقف وراء إسرائيل رجل في واشنطن، غير أنه هذه المرة رجل يجاهر بعدائه للمؤسسات الدولية وازدرائه لها: دونالد ترامب، الذي يوظّف الفيتو ليعطّل إرادة المجتمع الدولي في وقف الإبادة، ويقف حاجزاً صلباً أمام ما تبقى من ضمير البشرية، دفاعاً عن كيان استيطاني يصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية".

الشرعية المسروقة.. كيف استغل الاحتلال الأمم المتحدة؟

بحسب دراسة بعنوان "إتمام المشروع: انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة" المنشورة في مجلة The International History Review، تمكّن الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق هدفه بالانضمام إلى الأمم المتحدة من دون الحاجة إلى تقديم أي تنازلات بشأن الأرض أو القدس أو اللاجئين الفلسطينيين، عبر رهن عملية السلام العربية–الإسرائيلية الجارية بعضويته في المنظمة الدولية.

في ذلك الوقت، كان العالم قد خرج لتوّه من أهوال الحرب العالمية الثانية، فيما كانت بريطانيا، التي أنهكتها الحرب وجلبت الحركة الصهيونية إلى أرض فلسطين، قد ألقت بمشكلة استعمار فلسطين في حضن الأمم المتحدة عام 1947. فأصدرت الجمعية العامة قرار التقسيم (181)، الذي منح أغلبية الأرض لليهود رغم أنهم كانوا أقلية عددية.

وبعد إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو/أيار 1948، سارعت الولايات المتحدة بعد دقائق إلى الاعتراف الفعلي (de facto)، ثم تبعها الاتحاد السوفيتي بعد أيام بالاعتراف القانوني (de jure). وهكذا وجدت إسرائيل نفسها في وضع استثنائي: مدعومة من القوتين العظميين معاً، رغم انقسام العالم حينها إلى معسكرين متناحرين.

خلال عامي 1948–1949، أولى قادة الاحتلال الإسرائيلي أهمية قصوى لمساعي الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها البوابة الأساسية لانتزاع الاعتراف الدولي، في لحظة كان الاحتلال يعاني فيها عزلة مبكرة. ورغم ذلك، لم يُخفِ دافيد بن غوريون ازدراءه للمنظمة الدولية، وهو ما تجلّى في عبارته الشهيرة: "الأمم المتحدة لا شيء" (Umm Shmum). وقد شكّل هذا النهج لاحقاً ملامح سياسة الاحتلال الخارجية تجاه المنظمة الدولية: استغلالها كأداة لانتزاع شرعية شكلية، لا كمرجعية ملزمة بالقانون الدولي وقراراته.

في المقابل، اعتبر أبا (أوبري) إيبان، أول ممثل لإسرائيل في الأمم المتحدة، أن "عدم عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة يرمز إلى الطابع غير المكتمل للمشروع". بل ذهب أبعد من ذلك حين رأى أن العضوية تمثّل شرطاً حاسماً لعلاقات إسرائيل الدولية، وأنها التذكرة إلى الاعتراف الدولي بسيادة الاحتلال على أراضي الفلسطينيين. وعليه، قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه شاريت أول طلب رسمي بهذا الشأن إلى الأمين العام تريغفي لي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1948.

ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهداً للوصول إلى عضوية الأمم المتحدة؛ فواقع الحرب مع الجيوش العربية كان لا يزال قائماً، والحدود لم تكن مرسومة بوضوح، والقدس تحت النار ولم يُحسم مستقبلها رغم صدور قرار التقسيم، فيما كان مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين قد هُجِّروا من بيوتهم. وعليه، رأت لجنة العضوية في الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 1948، أنها لا تملك المعلومات الكافية للبت في طلب الانضمام، إذ لم تُحل بعد تلك القضايا الجوهرية.

فبعد تقديم الطلب، يتولّى مجلس الأمن البتّ في ما إذا كان يمكن التوصية بقبول الدولة المتقدّمة إلى الجمعية العامة، وذلك استناداً إلى مدى استيفائها شرط أن تكون "دولة محبة للسلام" و"قادرة ومستعدة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق".

ولكي تحصل الدولة على توصية من مجلس الأمن، كان عليها أن تنال تأييد سبعة من أصل أحد عشر عضواً، مع تجنّب استخدام أيٍّ من الأعضاء الدائمين لحق النقض (الفيتو). وإذا صوّت المجلس لصالح التوصية، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، حيث يتطلّب الأمر موافقة أغلبية الثلثين لتصبح العضوية نافذة.

وبالرغم من أن بريطانيا وفرنسا رأتا أن القبول سابق لأوانه، إلا أن إسرائيل استغلت دعم الاتحاد السوفيتي غير المشروط في عهد ستالين، بينما كانت تقارير عن دعم الرئيس الأمريكي هاري ترومان لطلب عضوية إسرائيل بدأت تصل إلى الإسرائيليين منذ ديسمبر/كانون الأول 1948. إلا أن ما ساهم أيضاً في عدم عرقلة عضوية إسرائيل بشكل قوي هو عدم وجود رد فعل عربي موحّد، فبحسب الدراسة، ففي الفترة التي سبقت التصويت على خطة التقسيم في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، قاطع العرب العملية التي قادتها الأمم المتحدة، "الأمر الذي أفسح المجال واسعاً أمام الجهود المنظَّمة للحركة الصهيونية".

وقد استغل الصهاينة غياب الوحدة بين الدول العربية، وعملوا في الوقت نفسه على تقويض مصداقية العرب من خلال حملة دعائية تشهيرية.

بالإضافة إلى ذلك، لعب النرويجي تريغفه لي، أول أمين عام للأمم المتحدة، دوراً محورياً لضمان عضوية إسرائيل. فهو لم يكن مجرد مسؤول أممي، بل كان متحمساً للمشروع الصهيوني إلى حد اعتباره قيام الدولة العبرية "طفله الخاص"، وأعظم إنجاز حققه في منصبه.

فخلال مناقشات الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1947، كان لي يعقد اجتماعات سرية يومية في منزله مع ممثلي الوكالة اليهودية، يزوّدهم خلالها بمعلومات عسكرية ودبلوماسية حساسة. كما مارس ضغوطاً قوية من أجل ضمان اعتراف المنظمة الدولية بإسرائيل، حتى أطلق عليه القادة الصهاينة لقب "عرّاب إسرائيل". ولم يُقلّل اغتيال الصهاينة لمبعوث الأمم المتحدة، فولك برنادوت، من انحيازه؛ بل إنه ذهب إلى حد نصح قادة الاحتلال باتخاذ مواقف متعنتة في المفاوضات لضمان مصالحهم، كما وعدهم بأن يؤمّن أصوات الدول الإسكندنافية الأعضاء، لكنه لم ينجح في النهاية سوى في تأمين الصوت النرويجي، دون السويد والدنمارك.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولم تنفّذ قراراتها، فقد تقدّمت في 24 فبراير/شباط 1949، عقب توقيع أول اتفاقية هدنة مع مصر، بطلب جديد للانضمام إلى المنظمة الدولية. وبعد أيام قليلة، صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 96 الذي يوصي بقبول عضويتها، على أن يرتبط هذا القبول بشروط محدّدة: الالتزام بقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، الذي شكّل أساساً لحل الدولتين، وبالقرار رقم 194 الذي نصّ على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. غير أن إسرائيل، على نهجها المعتاد، لم تحترم تلك القرارات ولا التزمت بالقوانين الدولية، بل مضت في تعميق انتهاكاتها لمبادئ الميثاق ومنظومة حقوق الإنسان. وما يجري اليوم في غزة من حرب إبادة وحشية يكشف بصورة جلية كيف تخرق إسرائيل المادة الرابعة من الميثاق، فيما تحتمي بالفيتو الأميركي، وتذهب أبعد من ذلك باستهداف الأمم المتحدة نفسها ومنظماتها الإنسانية.

علاقة عدائية مع الأمم المتحدة

ما إن حصل الاحتلال الإسرائيلي على عضويته في الأمم المتحدة، حتى بدأت إسرائيل تطبيق عجرفتها ورفضها الالتزام بأي قوانين دولية. أخذت العلاقة بين الطرفين منحى تصادمياً، وقد ظهر ذلك عند تعاطيها مع مبادرة الجمعية العامة لتدويل القدس، إذ رفض بن غوريون حينها، واقترح اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة مثل نقل مكاتب وزارات الاحتلال إلى القدس، وقال: "إذا خُيّرنا بين مغادرة القدس أو مغادرة الأمم المتحدة، فسوف نفضل مغادرة الأمم المتحدة."

وكلما انخرطت الأمم المتحدة، وابتلعت إسرائيل حقوق الفلسطينيين، ازداد الميل نحو تبنّي السردية الفلسطينية، في ظل الرفض. ففي ديسمبر/كانون الأول 1970، اعترفت الجمعية العامة في القرار 2535 بـ"الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" وحقه في تقرير المصير. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1974، صدر القرار 3210 الذي دعا ياسر عرفات لحضور جلسات الجمعية العامة وإلقاء كلمة فيها، بينما منح القرار 3237 (نوفمبر/تشرين الثاني 1974) منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في جميع مؤسسات الأمم المتحدة.

كما شكّل القرار 3379 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1975 نقطة تحوّل بارزة في عداء إسرائيل للأمم المتحدة، إذ اعتبر أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". ورغم أن هذه القرارات لم تلتزم بها إسرائيل، فإن قدرة الولايات المتحدة كقوة عظمى على تعطيل قرارات مجلس الأمن باستخدام الفيتو حالت دون تنفيذها.

ورغم أن إدانات الأمم المتحدة لم تنقطع، إلا أنّ دراسة صادرة عن معهد الأمن القومي الإسرائيلي أوضحت كيف سعت تل أبيب، خلال العقدين الأخيرين، لتحويل موقعها داخل أروقة المنظمة الدولية من موقع المتلقي للانتقادات إلى لاعب يسعى إلى اختراق المنظومة نفسها والتأثير في مساراتها من الداخل، مستفيدة من الهيمنة الأمريكية والغربية عليها.

غير أن هذا المسار بات يتهاوى أمام مشهد الإبادة الجماعية في غزة، إذ لم يعد ممكناً تلميع صورة إسرائيل كـ"دولة طبيعية" في الأسرة الدولية. ومع ذلك، تبقى المنظومة الدولية عاجزة عن وقف الإبادة، فقد "عفا عليها الزمن" مثلما قال الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش، وهذه ليست مبالغة تصريحية، إذ تحولت إلى رهينة إرادة قوة الفيتو الأمريكي.

ومع وجود ترامب في البيت الأبيض، وبدعم أمريكي مطلق، وبقيادة متطرفين مشبعين بأساطير دينية، عادت تل أبيب إلى منطق بن غوريون القديم: الشرعية تُنتزع بالقوة لا بالقانون. بل تجاوزت ذلك إلى إعلان حرب مفتوحة على المؤسسات الأممية نفسها، فقتلت أكثر من 373 من موظفي الأمم المتحدة منذ شن الإبادة فقط، بحسب رويترز، ومنعت دخول مبعوثيها إلى الأراضي الفلسطينية، ولم تتردد في اتهامها علناً بـ"معاداة السامية".

ما استراتيجية إسرائيل في الهجوم على الأمم المتحدة والعدالة الدولية؟

تلفت المؤرخة وأستاذة العلوم السياسية الفرنسية فرانسواز فيرجيس إلى أن القوى الغربية الكبرى، كالولايات المتحدة، لطالما رفعت شعار الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما قامت على تاريخ من الإبادة والاستعمار، في الوقت الذي تملأ فيه متاحفها قطعاً مسروقة من الشعوب المستعمَرة.

وبرغم ذلك، ما تزال تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، وتشن الحروب بإفلات كامل من العقاب، بينما ترفع شعارات الحرية وحقوق المرأة والأطفال. وهنا تسخر فيرجيس متسائلة: "إذا كانت هذه الدول قد نجحت في إخفاء جرائمها وحماية مرتكبيها، فلماذا لا تعتبر إسرائيل نفسها مخوّلة لاتباع النهج ذاته؟"

وهذا بالضبط ما التقطته فرانسواز فيرجيس، إذ رأت أن إسرائيل تحاول في حرب الإبادة على غزة أن تسوّق نفسها كامتداد لذلك النموذج الغربي. ففي حرب الإبادة على غزة، لم تتردّد إسرائيل في تبنّي هذا الإرث وتسويقه بحجج استعمارية. فقد صرّح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن: "هذه الحرب ليست مجرد حرب بين إسرائيل وحماس، إنها حرب تهدف حقاً وبصدق إلى إنقاذ الحضارة الغربية، إلى إنقاذ قيم الحضارة الغربية". أما وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وهو يحرّض جنوده مع بداية الحرب، فقد اختزل هذه الرؤية الاستعمارية حين وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية".

غير أن هذه السردية لم تجد صدى في الأمم المتحدة، فقد رفض الأمين العام أنطونيو غوتيريش التماهي مع الخطاب الاستعماري الإسرائيلي–الغربي، وهو ما حوّله سريعاً إلى هدف مباشر للهجوم الإسرائيلي. فعندما صرّح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن هجوم السابع من أكتوبر "لم يحدث في فراغ"، ثارت عاصفة من الغضب في تل أبيب، اهتزت الرواية الإسرائيلية، وانهالت الاتهامات.

وتحوّلت الأمم المتحدة وأمينها العام إلى عدو مباشر في أعين قادة إسرائيل المتطرفين، فألغى حينها وزير الخارجية لقائه مع غوتيريش، وسفير إسرائيل لدى المنظمة طالبه بالاستقالة، متهماً إياه بتبرير "الإرهاب".

وبعد أقل من عام على بدء الإبادة، تبجح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في هجومه، بوصف الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة بأنها "مستنقع من البلاء المعادي للسامية" و"بيت من الظلمة". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت إسرائيل غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه" – في تصعيد غير مسبوق ضد رأس المنظمة الدولية، ولم تتوقف الحملة عند شخصه، بل شملت المؤسسة الأممية برمتها.

بالتوازي مع ذلك، استهدفت إسرائيل مدارس وملاجئ الأونروا في غزة عن طريق القصف، وسقط مئات من موظفيها قتلى، لتسجّل المنظمة أكبر حصيلة في تاريخها لضحايا من موظفيها، تجاوزت 360 حتى خريف 2025.

بينما سنّ الكنيست قانوناً يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل، في محاولة لتفكيك الوكالة الأممية وتجفيف مواردها. وإلى جانب القصف والتشريعات، فرضت إسرائيل قيوداً مشدّدة على دخول المساعدات الإنسانية، فأغلقت معابر، وعرقلت وصول الإمدادات، وفرضت المجاعة كسلاح على الفلسطينيين في غزة، في تحدٍّ مباشر لدور الأمم المتحدة الإغاثي.

وحين أعلنت الأمم المتحدة وجود حالة مجاعة تهدّد غزة، وصفت الحكومة الإسرائيلية التقرير الأممي بأنه جزء من "حملة معادية للسامية".

الهجوم شمل أيضاً المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي، التي مُنعت من دخول الأراضي المحتلة، وهدّدت، ثم فُرضت عليها عقوبات أمريكية غير مسبوقة، في محاولة لإسكات خبراء الأمم المتحدة.

أما المحكمة الجنائية الدولية، فلم تكن أوفر حظاً. إذ تعرّض المدّعي العام كريم خان لحملة ترهيب وتشويه غير مسبوقة، شملت تهديدات من جهاز الموساد، وضغوطاً بريطانية وأمريكية لثنيه عن إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وبعد أن أصدر تلك المذكرات، أنزل دونالد ترامب سيف العقوبات الأمريكية على خان، وفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية وعلى مسؤوليها في آن، وبالتوازي، شنّت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية حملات منظّمة لتشويه سمعته وتقويض مصداقيته.

أمريكا معنا.. فمن ضدنا!

هكذا بدا أن المواجهة لم تعد مقتصرة على إخفاء الجرائم أو إنكارها، بل تحوّلت إلى صدامٍ مباشر مع البنية الأممية برمتها، لإفراغ القانون الدولي من محتواه، وتحويل المؤسسات التي تحاول المحاسبة إلى متهمين مطاردين.

في يوليو/تموز، حين اشتدت سياسة التجويع الإسرائيلية على غزة، وصف غوتيريش الوضع بأنه "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي"، مؤكداً أن البيانات لا تُطعم الأطفال الجائعين. وبعد أيام، أعلن مجلس الأمن — باستثناء الولايات المتحدة — أن التجويع سلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ورغم ذلك، ظلّت القرارات حبراً على ورق، تكشف محدودية قدرة النظام الدولي حين تتعارض النصوص مع موازين التحالفات.

بعدها، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي في تأكيده على أن التحالف مع واشنطن هو الركيزة التي تضمن لإسرائيل أن تمضي في خياراتها بلا خشية من عواقب. إذ كتب ساعر على حسابه في منصة "إكس" بعد لقاء مع نظيره الأمريكي، روبيو: "ليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وليس للولايات المتحدة حليف أعظم من إسرائيل!". وكأنه يقول: أمريكا معنا… فمن ضدّنا؟

وبالفعل، في 18 سبتمبر/أيلول 2025، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أثار غضب غالبية الدول الأعضاء، ودفع دبلوماسيين إلى انتقاد عجز المجلس عن حماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي مواجهة هذا الشلل الدولي، حاول الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن يُذكّر المجتمع الدولي بأن التردد لن يغيّر من واقع الإبادة شيئاً، مؤكداً أن العالم يجب ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية. وقال بوضوح: "ينبغي أن لا نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الإجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك".

ومع انطلاق موجة الاعترافات الثانية بالدولة الفلسطينية — بدءاً من بريطانيا والبرتغال، ثم دول أوروبية أخرى خلال الجمعية العامة — لم يتورع نتنياهو عن إظهار تحدٍّ فجّ. ففي اجتماع حكومته، أعلن بلا مواربة: "سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى".

ترامب ونتنياهو حلفاء ضد العالم!

تضخّمت العنجهية الإسرائيلية إلى حدّ غير مسبوق، رغم تصاعد الانتقادات حتى من العواصم الأوروبية، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض؛ حيث عاد ليعبث بالمنطقة بلا قيود، مستضيفاً نتنياهو في البيت الأبيض رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بتهم جرائم حرب في غزة.

وبعدما تبادل هو ونتنياهو الإطراء، خلط ترامب الأوراق وخرج بقرارات مفاجئة للكثيرين، طارحاً فكرة استيلاء الولايات المتحدة على غزة وتهجير شعبها، ضارباً عرض الحائط كل القوانين الدولية والتاريخ والواقع السياسي المعقّد للمنطقة، غير آبه بالآثار المحتملة لتلك الفكرة الإسرائيلية على المنطقة وما يمكن أن تسببه من تداعيات وفوضى في الشرق الأوسط، كما أشارت جريدة الصنداي تايمز البريطانية في تقرير لها.

وقبل لقاءات نتنياهو وترامب، وقّع الأخير مرسوماً رئاسياً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في خطوة اعتبرها المراقبون ضربة قاسية للعمل الحقوقي العالمي. ولم يكن القرار معزولاً، بل جاء متزامناً مع استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وسياسة قطع التمويل لم تتوقف عند الفلسطينيين فقط، فقد أمرت إدارة ترامب بوقف جميع المساعدات الخارجية، غير مبالية بالتحذيرات الصادرة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الذين أكّدوا أن هذا القرار قد يُعرّض ملايين البشر لخطر الموت في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي في مواجهة الأزمات الغذائية والصحية والصراعات المسلحة.

ورغم صدور مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، استضافه ترامب مراراً، وسمح له – في مشهد بالغ الهزليّة – بأن يقدّم، وهو المطلوب دولياً بجرائم حرب، رسالة لترشيح ترامب نفسه لنيل جائزة نوبل للسلام! وفي الوقت ذاته، فتح أمامه المجال لتوسيع دائرة الحرب؛ فأعلن انخراطه في العدوان الإسرائيلي على إيران، ضارباً عرض الحائط حتى بتحفّظات أبرز داعميه من حركة "ماغا"، الذين حذّروه من الانجرار وراء إسرائيل في حروبها المشتعلة. لكن ترامب لم يأبه، وأُطلقت القاذفات الأميركية لتستهدف منشآت نووية إيرانية حساسة.

ثم مضى أبعد من ذلك، إذ سُمح لإسرائيل بتنفيذ عملية اغتيال في قطر استهدفت قادة من حماس كانوا يتفاوضون مع مبعوثه نفسه. ورغم نفي واشنطن علمها المسبق بالهجوم، فإن كثافة وجودها العسكري والاستخباراتي في قطر، وتناقض تصريحات مسؤوليها، أثارا تساؤلات عميقة حول مدى إمكانية وقوع مثل هذه الضربة دون تنسيق مسبق.

وتساءلت التحليلات: كيف يُسمح بضربة في بلد يُصنَّف كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو؟ وما زاد المشهد خطورة هو تصريحات نتنياهو المتكررة، التي أكّد فيها أنه لا يستبعد تكرار مثل هذه العمليات "أينما كانوا"، في استخفاف فجّ بمبادئ السيادة والقانون الدولي.

إنّ ما يجري اليوم لا يُختزل في حرب إبادة بحق الفلسطينيين وحدهم، بل في انهيار ما تبقّى من شرعية المنظومة الدولية التي نشأت على أنقاض الحرب العالمية الثانية، مدّعيةً أنها ستمنع تكرار الجرائم ضد الإنسانية. فإذا كان قبول عضوية إسرائيل عام 1949 رغم عدم استيفائها شروط الميثاق قد شكّل الثغرة الأولى، فإن صمت الأمم المتحدة وعجزها أمام المذبحة المفتوحة في غزة هو مسمار جديد — وربما أخير — في نعش هذه المنظومة.

لقد تحوّلت إسرائيل، بغطاء الفيتو الأميركي وبحماية حلفائها الغربيين، من احتلال يسعى لانتزاع الاعتراف الدولي إلى قوة استيطانية تجرؤ على إعلان الحرب على القانون الدولي نفسه: تقتل موظفي الأمم المتحدة، تحاصر منظماتها، وتجرّم خبراءها، ثم تتهمها بالتحيّز و "معاداة السامية"، تلك التهمة المعلبة التي تُلوّح بها كلما انكشف وجهها الحقيقي.