بفاصل زمني بسيط، زار ماكرون ولولا دا سيلفا الصين، فكيف أكدت المناسبتان أن البرازيل باتت أكثر أهمية للتحولات الكبرى على المسرح الدولي من فرنسا؟

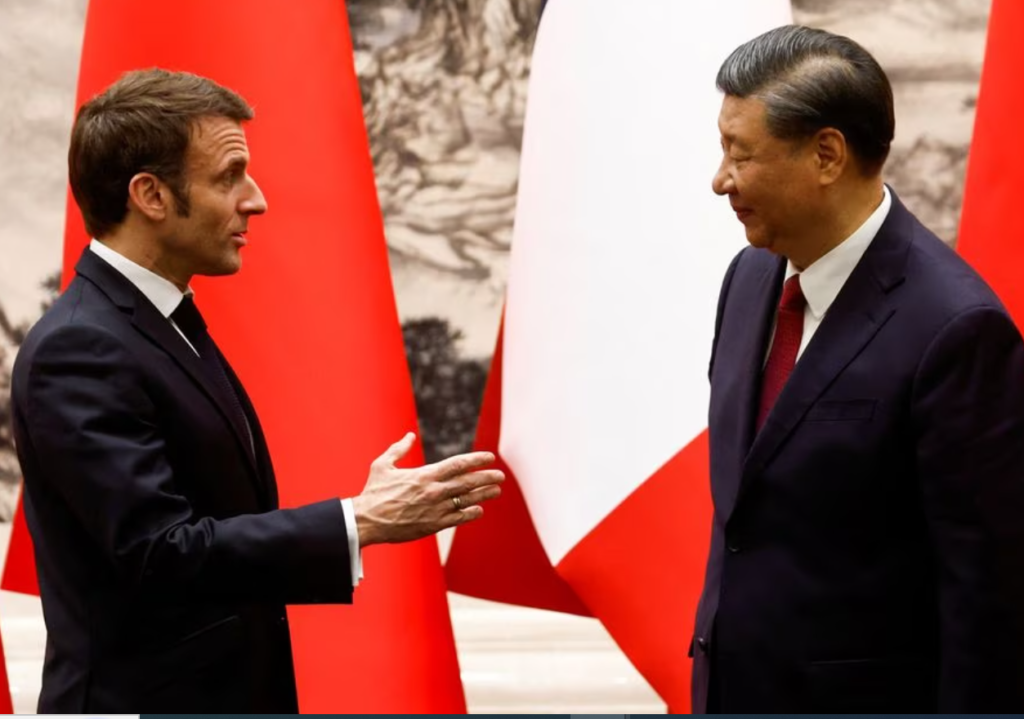

ففي الوقت الذي أثار فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عاصفةً من ردود الفعل الرافضة والمزدرية أحياناً، سواءً داخل قارته الأوروبية أو في الولايات المتحدة، عندما زار الصين في وقتٍ مُبكّر من أبريل/نيسان 2023، سافر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى بكين، بعدها بأيام قليلة، وأدلى كلاهما بمجموعة من التصريحات العلنية بشأن الملفات الكبرى التي تشغل العالم حالياً، لكن شتان الفارق بين ردود الفعل والتأثير لكليهما.

مجلة Foreign Policy الأمريكية تناولت القصة في تحليلٍ عنوانه "لماذا تحمل زيارة لولا لبكين أهميةً أكبر من زيارة ماكرون؟"، رصد التباين الصارخ بين موقفي الرئيسين خلال استضافتهما في الصين.

ماذا فعل ماكرون في الصين؟

أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحات أثارت عاصفة من الانتقادات في الغرب، ووصفها تحليل "فورين بوليسي" بأنها "حملت قدراً كبيراً من التملق لنظرة مضيفه الصيني الرئيس شي جين بينغ إلى العالم"، كما تعمّد ماكرون اتخاذ موقفٍ من الولايات المتحدة على استحياء، وتحدّث أيضاً عن صراع القوى الكبرى المحتمل من أجل تايوان كأنه لا يحمل أهميةً كبيرة لفرنسا، ولأوروبا بالتبعية.

أما على الجانب الآخر، فقد جاءت تصريحات لولا دا سيلفا داعمة للمواقف الصينية القديمة، مع التأكيد العلني للمسافة السياسية التي تفصل البرازيل عن واشنطن، وفي الوقت نفسه احتفظ الرئيس البرازيلي باستقلالية واضحة في ما يتعلق بملفات مثل الحرب في أوكرانيا. ونالت زيارة ماكرون اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام، في حين تمت تغطية زيارة دا سيلفا بواسطة وسائل الإعلام العالمية، لكنها لم تمنحه أهميةً كبيرة.

وبالنظر إلى كل رحلةٍ رئاسية على حدة، فمن المستبعد أن تؤدي أي منهما إلى طي دراماتيكي لصفحات الماضي، لكن بعد 5 أو 10 سنوات من اليوم، من المرجح أن يتذكر العالم دبلوماسية الزعيم الأمريكي الجنوبي، وليس دبلوماسية نظيره الفرنسي الأصغر سناً.

ولا شك في أن حصول زيارة ماكرون على اهتمام أكبر في الشهر الجاري يعكس حقيقة انحياز وسائل الإعلام العالمية إلى دول شمال الأطلسي، أكثر من كونه يُعبر عن رؤيةٍ جديدة ورصينة للتغيرات التي يمر بها العالم.

ومن المهم هنا تسليط الضوء على أسباب التشكيك في محاولات ماكرون وفرنسا المتكررة لزيادة ثقل البلاد على الساحة العالمية، والابتعاد عن الولايات المتحدة. فسياسة ماكرون الدبلوماسية في التعامل مع القوى الرائدة في العالم ليست سياسةً جديدة.

إذ كتب المؤرخ الراحل توني أن فرنسا نُبِذَت من نادي القوى الكبرى في ربيع 1940، عندما انهارت جيوشها في وجه فرق الدبابات الألمانية التي عبرت نهر الميز، ولم تسترد مكانتها منذ ذلك الحين. لكن فقدان تلك المكانة لم يمنع فرنسا من اتباع سياستها الخارجية الخاصة، التي جاءت مبنيةً على الحنين إلى الماضي والحزن على مكانتها المفقودة.

ومن المؤكد أن الصدمة النفسية التي ضربت فرنسا بسبب الحرب العالمية الثانية كانت مهولة. إذ اختفى نفوذها القوي تقليدياً في أوروبا الشرقية، ولم تعد اللغة الفرنسية هي الخيار الافتراضي للدبلوماسية. كما عجزت عن إقناع حلفائها المنتصرين بتفكيك ألمانيا عقاباً لها.

بينما أصبحت معتمدةً في كثير من الأشياء على دعم وتسامح "عرق" لا تثق به وربما تمقته -الأنغلوسكسونيون- بدايةً بنجاتها الاقتصادية وشؤونها الدفاعية ووصولاً إلى مقعدها على الطاولة الكبرى للدبلوماسية العالمية، في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

السعي لاستعادة نفوذ فرنسا "الضائع"

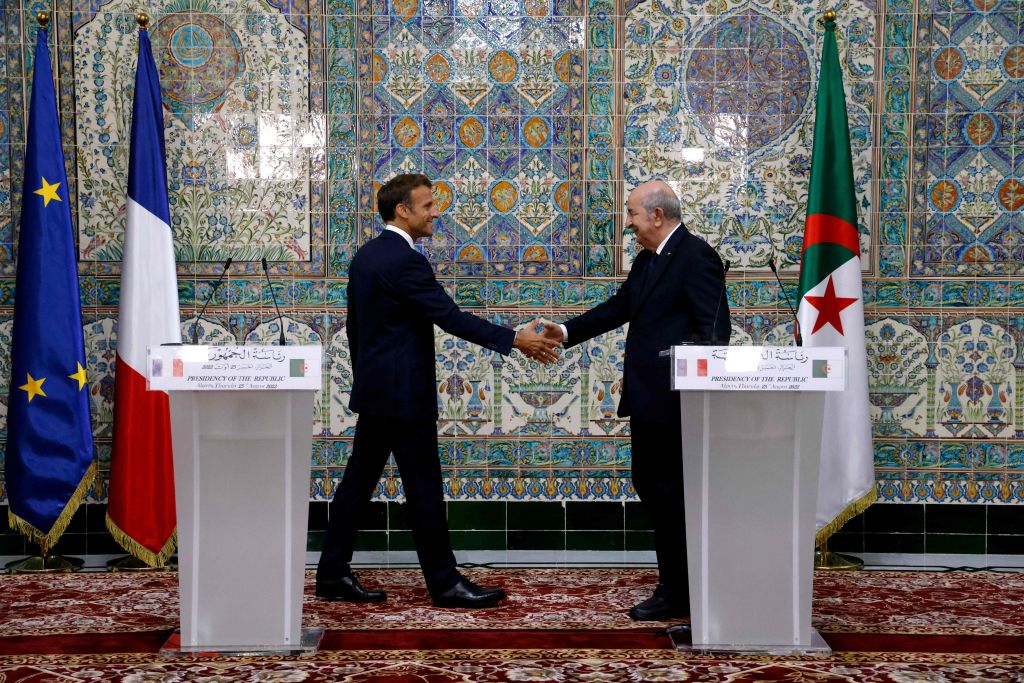

أملاً منهم في استرداد مكانة فرنسا التي كانت مرموقةً ذات يوم، التزم قادة فرنسا من مختلف القناعات السياسية بنهجين قديمي الطراز في التعامل مع العالم. وتمثّل النهج الأول في التمسك ببقايا الإمبراطورية لأطول فترةٍ ممكنة؛ مما دفع باريس إلى ارتكاب الكوارث الاستعمارية المتتالية في الجزائر والهند الصينية، قبل أن تتقبل دخول العالم في عصر جديد لا يقبل بحكم الدول الغربية لرعايا الإمبراطورية.

ورغم ذلك، واجهت فرنسا صعوبةً في التخلي عن مجموعة علاقاتها الاستعمارية الجديدة داخل القارة الإفريقية. وتبرز هنا مفارقة صارخة، حيث أعلن ماكرون عقب رحلته إلى الصين أن بلاده لن تكون "تابعةً" للولايات المتحدة.

أما التكتيك الفرنسي التقليدي الآخر، فتمثّل في الالتزام بالواقعية السياسية التي هيمنت على "القارة العجوز" في وقتٍ من الأوقات. ويعني هذا العمل باستمرار على موازنة التوترات مع القوة المهيمنة في العالم اليوم، أو التحرك ضدها بالكامل.

ويبرز هذا النهج الفرنسي على نحو خاص في فترة ما بعد الحرب، لأن القوة الكبرى التي لعبت ضدها بهذا الأسلوب هي حليفتها الاسمية: الولايات المتحدة. حيث سعت باريس مراراً للتوصل إلى تفاهمات أو مقاربات منفصلة مع أكبر خصوم واشنطن. وضمت هذه القائمة بمرور العصور دولاً مثل الاتحاد السوفييتي، والصين في عهد ماو تسي تونغ، والصين المعاصرة وشديدة الاختلاف في عهد شي جين بينغ، وهي قوة عظمى اقتصادية وعسكرية متنامية.

وترى "فورين بوليسي" أنه من الخطأ أن تستكثر واشنطن على فرنسا رغبتها في إدارة شؤونها بحكم ذاتي واستقلالية، لكن باريس نادراً ما تمتعت بالأدوات اللازمة لمنح مبادراتها أهميةً دائمة، مما يجعلها تبدو كمجرد مبادرات مُفسدة وغير فعالة في كثير من الأحيان، وربما تبدو متغطرسة أو حتى ساخرةً في بعض الأحيان.

وكان من المتوقع أن يُبرم ماكرون عدداً من الصفقات التجارية لاستغلال رحلته إلى الصين، لكن ما الذي أنجزه بخلاف ذلك فعلياً؟ فعندما طَلَب من شي التفكير في الهجوم الروسي على أوكرانيا وتهديده لرغبة أوروبا في السلام والأمن؛ ظهر ماكرون كشخص مستعد للتضحية بتايوان، في وقت تتصاعد خلاله التوترات القوية حيال احتمالية استخدام بكين للقوة من أجل فرض مطالبتها بالجزيرة؛ مما أسفر عن خطابات توبيخ من مختلف الدول الأوروبية، التي تخشى ارتفاع مخاطر الحرب في تايوان.

كانت الصين وتايوان قد انفصلتا خلال حرب أهلية في الأربعينيات، وتعتبر تايوان نفسها دولة ذات سيادة وتحظى بدعم أمريكي وغربي، لكن بكين لا تزال تصرُّ على أنه ستتم استعادة الجزيرة في وقت ما، وبالقوة إذا لزم الأمر.

ولا يعترف بتايوان سوى عدد قليل من الدول؛ إذ تعترف معظم الدول بالحكومة الصينية في بكين بدلاً عن ذلك، وتتبع واشنطن سياسة "الصين الواحدة"، أي إنها تعترف بأن تايوان جزء من الصين، ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ولكن لدى واشنطن قانون يلزمها بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها.

وفي هذا السياق، تنظر الصين إلى النظام الديمقراطي ذاتي الحكم في تايوان على أنه محافظة صينية منفصلة، ولم تستبعد استخدام القوة لتحقيق الوحدة، ووصلت التوترات بين بكين وتايبيه إلى ذروتها منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ورفعه شعار المنافسة مع الصين.

لماذا تعتبر زيارة رئيس البرازيل للصين أكثر أهمية؟

ما الذي يجب أن يفهمه المرء من مطالبات ماكرون الصارخة والمتجددة باستقلال أوروبا الأمني عن الولايات المتحدة؟ قد تبدو هذه الفكرة سليمة، لكن البعض يشككون في أن أوكرانيا كانت ستنجح في الصمود أمام الهجوم الروسي، الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة" بينما يصفه الغرب بأنه "غزو عدواني غير مبرر"، لولا الدور الذي لعبته واشنطن في توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لكييف.

وربما تكون قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها فكرةً جذابة، لكن الاحتمالات الواقعية لاستثمار القارة في هذا الصدد خلال المستقبل القريب تظل ضئيلة. إذ تعجز أوروبا الغربية عن الوفاء بحاجة أوكرانيا لقذائف المدفعية العادية، فضلاً عن الأسلحة الأكثر تطوراً، مما يفتح الباب أمام التساؤل عما إذا كان يجب التعامل مع ماكرون بجدية، على اعتباره صوت ضمير أوروبا في مسائل الدفاع وتقرير المصير، أم أن صوته مجرد تعبير جديد عن حاجة فرنسا وحنينها إلى أهميتها المفقودة، بحسب تحليل "فورين بوليسي".

ومن هذا المنطلق، تستحق آخر جهود البرازيل الدبلوماسية أن تحظى باهتمامٍ أكبر. ولا خلاف على أن الدولة الأمريكية الجنوبية لطالما سعت للاحتفاظ بمساحة مناورةٍ حقيقية، وذلك بصفةٍ مستقلة عن السياسة الخارجية الأمريكية. لكن لا يجب النظر إلى مبادرات لولا الخارجية باعتبارها مجرد نزوات من سياسي تقدمي يُحطِّم التقاليد، بل باعتبارها انعكاساً لرغبات الجنوب العالمي الصاعد، وعبر واحدةٍ من أهم دوله.

وهنا تكمن أهمية البرازيل فوق كل اعتبار. فرغم شتات جنوب الكرة الأرضية، لكن قدراً كبيراً من الحركية الاقتصادية العالمية بدأ يتحول إلى الجنوب. ويتجلى ذلك في التركيبة السكانية المُخيبة للآمال في غالبية الدول الثرية (وضمنها الصين)، وفي الأنماط المتغيرة للناتج الاقتصادي العالمي.

حيث نجد دولاً مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك تستعد لارتقاء تصنيفات إجمالي الناتج المحلي العالمي بقوة، بينما تتهيأ الدول الغربية الرائدة تقليدياً -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا- للتراجع الطفيف من الآن وحتى 2050.

وسيكون من الخطأ النظر إلى تصريحات لولا باعتبارها مقلقةً أو تمثل تهديداً للغرب. وباستخدام مصطلحات ماكرون، يمكن القول إن البرازيل لا تسعى لأن تكون "تابعةً" للصين. إذ ترتبط الكثير من إمكانات البرازيل المستقبلية بأن تسلك مسارها الخاص، لكن هذا الصدد ما يزال بحاجةٍ لكثير من العمل.

ومع ذلك، ربما نكون على مشارف انطلاقة حقبة البرازيل أخيراً باعتبارها مجتمعاً ضخماً متعدد الأعراق، مع اقتصاد مُتنوع ووفرةٍ من القوة الناعمة، ودون تاريخ من الغزوات خارج حدود أراضيها أو طموحات معروفة للهيمنة على الآخرين.

وليست البرازيل مرهوبةً من جيرانها أيضاً، ويتجلّى خير شاهد على ذلك في علاقاتها الاقتصادية المتضخمة مع الأرجنتين. لكن القارة الإفريقية قد تكون بوابة البرازيل نحو مستقبلها كزعيمةٍ لجنوب العالم.

حيث تشهد إفريقيا أكبر نمو سكاني في عالمنا اليوم، مع جيوب للنمو الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة، لكنها تتوق إلى الشراكات الجديدة التي يمكنها المساعدة في توليد الوظائف وتشييد البنية التحتية اللازمة لتعداد شبابها المتزايد. وقد ارتقت الصين إلى مرتبة البديل الرائد للغرب في إفريقيا، لتتجاوز بذلك الدول الغربية التي اعتادت الهيمنة على التجارة والاستثمارات داخل القارة.

وخلال فترة لولا الأولى في الرئاسة، كانت البرازيل قد بدأت بالاستثمار في ترقية شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية بطول جنوب الأطلسي. وهناك ارتباط شديد يجمع بين البرازيل وإفريقيا والتاريخ المأساوي لتجارة العبيد العابرة للأطلسي. وإذا قرر الطرفان أخذ زمام المبادرة معاً لإقامة علاقات جنوبية-جنوبية جديدة وقوية، فربما تتمكن البرازيل وإفريقيا من فتح الأبواب أمام مستقبل أفضل لكلتيهما.