حروب محتملة في عام 2023، قد تجعل حرب أوكرانيا التي اندلعت في 2022، تبدو كأنها نزهة أو خناقة صغيرة.

فهناك العديد من الأزمات حول العالم المرشحة للانفجار في العام الجديد، لتضيف مزيداً من الأعباء على البشر إضافة لما سببته حرب أوكرانيا.

وبعد أن ظن الكثيرون أن زمن الحروب الكبرى قد ولى، جاءت حرب أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، والتي تعد أكبر صراع أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تحولت لحرب عالمية ثالثة بالوكالة، تقاتل فيها كييف روسيا بدعم وأسلحة غربية، بينما يكتوي العالم كله بنيراها الاقتصادية والسياسية الهائلة.

وتثبت تجربة حرب أوكرانيا أن القتال جزء من طبيعة البشر، وهو أمر مثير للقلق، لأن مناطق أخرى من العالم لدى الكثيرين فيها دوافع أكبر لإشعال حروب أكثر من تلك التي أشعلت حرب أوكرانيا.

تقرير مجلة The Foreign Policy الأمريكية عرضَ لـ10 أزمات حول العالم مرشحة للتحول إلى حروب محتملة في عام 2023.

أبرز الأزمات والصراعات المرشحة للتحول إلى حروب محتملة في عام 2023

أوكرانيا.. هل تتحول لحرب عالمية ثالثة أم معركة نووية؟

تمكنت أوكرانيا من التصدي للهجوم الذي شنَّته القوات الروسية على أراضيها من فبراير/شباط حتى الآن، والفضل في ذلك يرجع للكفاءة غير المتوقعة للأوكرانيين والمساعدات الغربية للبلاد. لكن الحرب أوشكت على إكمال عامها الأول، وما زالت الأمور بلا نهاية تلوح في الأفق.

عندما شن الكرملين هجومه العسكري على أوكرانيا في فبراير/شباط، كان يتوقع في الغالب أنه قريب من إزاحة الحكومة الأوكرانية وتثبيت نظام أكثر مطاوعة له في سياساته. لكن سير الأمور أثبت خطأ هذه التقديرات. فقد قاوم الأوكرانيون الغزو مقاومة شرسة، واعترى التخطيط الروسى غياب الكفاءة وضعف الإعداد. ومن ثم انسحبت القوات الروسية من محيط كييف في الربيع، وركزت موسكو قواتها في الشرق والجنوب. لكن القوات الأوكرانية تلقت مزيداً من الأسلحة الغربية، وتقدمت في الصيف حتى تمكنت من تحرير بعض المناطق التي كانت روسيا قد سيطرت عليها.

في المقابل، لجأت موسكو إلى تعزيز رهانها في الحرب، فأعلنت التعبئة الجزئية وحشدت قرابة 300 ألف جندي إضافي، وإن كانت البيانات الواردة غير موثوقة. ومع ذلك، فقد فرَّ كثير من المطلوبين للتجنيد إلى خارج البلاد، وما زال الجيش الروسي يعاني نقصاً في الأفراد والعتاد. وأعلن الكرملين عن ضم مناطق في أوكرانيا، منها أراضٍ لم يُحكم بعد سيطرته عليها. ثم شنَّت روسيا حملة عقابية من الضربات الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، فانقطع التيار الكهربائي عن كثير من مناطق البلاد، وصار بعضها غير صالح للسكان تقريباً. وتشير البيانات إلى أن ثلث سكان أوكرانيا قد تشردوا عن منازلهم خلال العام الماضي.

الدلائل الواردة حتى الآن تستبعد أي تراجع قريب من كييف وموسكو عن القتال، فالأوكرانيون يرون في كل هجوم جديد وكشف عن الانتهاكات الروسية أسباباً إضافية للقتال، والروس يردعون معارضة الحرب بالدعاية المضادة وقمع المحتجين. ومن ثَمَّ، لا يبدو أن أياً من الجانبين راغب حقاً في المشاركة بمحادثات سلام في وقت قريب.

لا يعرف أحد متى تنتهي الحرب، فكل جانب يبحث عن ثغرات لتعزيز هجومه. وقيل إن روسيا تنوي شن هجوم جديد على وسط أوكرانيا من بيلاروسيا، وإن كانت الدلائل تشير إلى أن هذا الاحتمال مبالغ فيه، وتستبعده القرائن لضعف فرص النجاح. لكن موسكو تأمل، من جهة أخرى، أن تكون عواقب المقاطعة الغربية للغاز والنفط الروسيين، من برودة شديدة وارتفاع أسعار الغاز، سبباً في صرف الأوروبيين عن مساعدة أوكرانيا.

لكن الخلافات بين الأوروبيين لم تصل إلى حدِّ النيل من وحدتهم في دعم أوكرانيا حتى الآن، فكثير من العواصم الأوروبية صارت ترى أن هزيمة أوكرانيا تعني تجرئة موسكو وتعريض أوروبا لمزيدٍ من الخطر. وقد أكدت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن في نهاية عام 2022 مساندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا، وإن شابها بعض التذمر من الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.

في غضون ذلك، بذلت كل من موسكو والعواصم الغربية جهودها لاستبعاد سيناريو الاشتباكات المباشرة، وما قد يؤول إليه من تصعيد نووي بين الناتو وروسيا. وفي هذا السياق، رفض الغرب بعض الآراء التي حثَّته على فرض مناطق حظر للطيران الروسي، ثم أقرَّ شروطاً معينة على الأسلحة المتطورة التي يقدِّمها لأوكرانيا. وفي الوقت ذاته، تجنبت روسيا شنَّ ضربات على أراضي الناتو.

مع ذلك، فلا يمكن استبعاد لجوء روسيا إلى السلاح النووي استبعاداً تاماً، لا سيما إذا شعر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قبضته على السلطة معرضة للانهيار. والواقع أن الحرب زادت المخاوف من استخدام الأسلحة النووية إلى أعلى مستوى لها منذ 60 عاماً. وقد مهَّد الصراع الروسي الأوكراني لمواجهة قد تمتد زمناً طويلاً، وألجأ أوروبا إلى تعزيز استعدادها لمواجهات أشد خطورة من أي وقت مضى، بصرف النظر عما قد تؤول إليه الأمور في أوكرانيا.

يجب على القادة الغربيين إبقاء الباب مفتوحاً أمام فرص التسوية، بإيضاح فوائدها للكرملين، والتقدم بعروض لتخفيف العقوبات مقابل اتفاق تتعايش معه أوكرانيا. والخلاصة أنه على الرغم من أهوال الحرب ومخاطر التصعيد النووي، فإن مساعدة أوكرانيا سبيل أفضل حالاً من السماح لروسيا بالانتصار تحت وطأة الحملة العسكرية والتهديد النووي، حسبما ورد في التقرير.

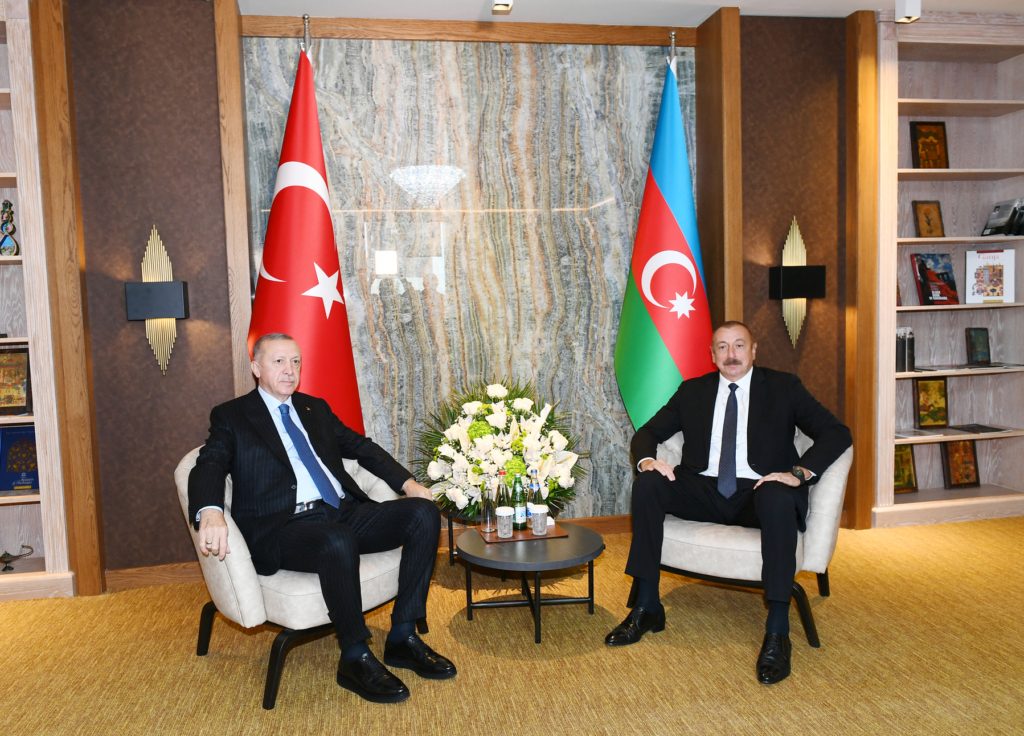

أرمينيا وأذربيجان: حرب جديدة قد تنشب تأثراً بأزمة أوكرانيا، وإليك الطرف الأقوى

إذا كانت الحرب الروسية في أوكرانيا قد امتدت آثارها إلى إشعال أزمات أخرى في جميع أنحاء العالم عموماً، فإن تأثيراتها كانت أشد وطأة في جنوب القوقاز خصوصاً. فعلى الرغم من أن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ لم يكد يمر عليها عامان، فإن البلدين قريبان من مواجهة أخرى.

الحرب القادمة بين أرمينيا وأذربيجان قد تكون قصيرة، لكنها لن تكون أقل احتداماً من المعركة التي استمرت 6 أسابيع في عام 2020، وأسفرت عن مقتل أكثر من 7 آلاف جندي، وهزيمة القوات الأرمينية في مناطق من ناغورنو كاراباخ والأراضي المجاورة، التي كانت أرمينيا تحتلها منذ أوائل التسعينيات.

بعد الانتصار في حرب 2020 الذي تحقق لحد كبير بفضل دعم تركيا لأذربيجان عبر تزويدها بالمعدات العسكرية لاسيما الطائرة المسيرة الشهيرة بيرقدار تي بي 2، زادت باكو من تعزيز قوتها، أما الجيش الأرمني فلم يتمكن من تحديث قواته ولا أسلحته، لأن روسيا التي لطالما كانت مصدره الأول للأسلحة، تعاني نقصاً في الإمدادات.

وقد تمكنت أذربيجان المعتمدة على إيرادات النفط والغاز من تحسين تجهيزاتها وتمكين تفوقها على أرمينيا، بمساندة من تركيا. كما أن الحاجة الأوروبية إلى الغاز الأذربيجاني ضاعفت من جرأة باكو، حيث تتعاطف الدول الغربية مع أرمينيا المسيحية، ولكن الطاقة الأذربيجانية والتحالف الأرميني الروسي يقللان من قدرة باريس على دفع الغرب للانحياز ليريفان.

من جهة أخرى، فإن الانشغال الروسي في أوكرانيا كان له بعض التداعيات، فقد تضمن اتفاق إطلاق النار لعام 2022 انتشار قوات حفظ السلام الروسية في أراضي ناغورنو كاراباخ التي لا يزال الأرمن يقطنونها. وكانت الخطة تستند إلى قدرة القوات الروسية، وإن كانت قليلة العدد، على ردع باكو عن شن الهجمات. لكن القوات الروسية لم تتمكن من إيقاف عدة اشتباكات وقعت خلال العام الماضي. وتمكنت القوات الأذربيجانية من استعادة المزيد من أراضي ناغورنو كاراباخ في مارس/آذار وأغسطس/آب، ومنها مواقع جبلية استراتيجية.

علاوة على ذلك، ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، فقد كان من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار في عام 2020 إلى فتح التجارة بالمنطقة، واستئناف إنشاء طريق مباشر بين أذربيجان إلى نخجوان على الحدود الإيرانية مروراً بأرمينيا. وكان المتوقع أن يمهد تحسين التجارة مزيداً من السبل للتنازل في المسائل الشائكة المتعلقة بمستقبل ناغورنو كاراباخ.

في أواخر عام 2021، قبلت موسكو وساطة الاتحاد الأوروبي بين أرمينيا وأذربيجان، على أمل تعزيز دور موسكو في صناعة السلام بالمنطقة، إلا أن المحادثات لم تسفر عن تقدم يُذكر. وبعد الحرب على أوكرانيا، صارت موسكو ترى أن تحركات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية ليست إلا مساعي لكبح نفوذ روسيا. وعلى الرغم من دعوات العواصم الغربية لموسكو بالمشاركة في المفاوضات، فإن الكرملين يأبى الانخراط فيها.

نتيجة لذلك، فإن هناك الآن مسودتي اتفاق، إحداهما أعدتها روسيا والأخرى شاركت أرمينيا وأذربيجان في صياغتها بمعاونة غربية (وإن كانت تتضمن بنوداً متناقضة اقترحها الجانبان). وتتناول المسودتان شؤون التجارة واستقرار الحدود الأرمنية الأذربيجانية، لكنها تؤجل البتَّ في مصير الأرمن بإقليم ناغورنو كاراباخ إلى مفاوضات منفصلة لم تبدأ حتى الآن.

ربما تكون المسودة الثانية المدعومة من الغرب أقرب إلى التوافق، لأن الطرفين أصحاب المصلحة المباشرة (الأذريين والأرمن) أكثر مشاركة فيها، إلا أن الرد الروسي على هذا الاتفاق، حال وقوعه، غير واضح بعد. وعلى أي حال، فإن المسافة بين مطالب الجانبين لا تزال كبيرة. لكن باكو لديها معظم العوامل المرجحة، ويُتوقع أن تكون مكاسبها من الاتفاق، لا سيما من حيث التجارة والعلاقات الخارجية، أكثر من مكاسبها بالحسم العسكري. لكن الخطر يكمن في ألا تؤول المحادثات إلى اتفاق، وأن يشتعل الصراع مرة أخرى بين الطرفين.

إيران.. هل تقبل أمريكا بها كقوة نووية أم تلجاً لإشعال حرب ضدها؟

شهد عام 2022 اشتعال الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، وأعقبها قمع من قبل السلطات للمحتجين، ثم جاء إمداد إيران لروسيا بالأسلحة في أوكرانيا، فاجتمعت هذه العوامل لتجعل الجمهورية الإيرانية في أكثر أحوالها عزلة عن الغرب منذ عقود. وفي الوقت نفسه، تتصاعد أزمة البرنامج النووي الإيراني.

مثَّلت هذه الاحتجاجات أطول التهديدات أمداً وأشدها تأثيراً على سلطة الجمهورية الإيرانية منذ تظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009. وفي سياق الرد على ذلك، قتلت الحكومة الإيرانية مئات الأشخاص، وأعدمت آخرين عقب محاكمات وصفتها جماعات حقوقية بأنها صورية.

أبرز عقبة يواجهها المتظاهرون الشباب في إيران هي كسب تأييد الإيرانيين الأكبر سناً من الطبقة الوسطى، فكثير منهم يتعاطفون مع الاحتجاجات لكنهم يخشون عنف النظام وانحدار الأمور إلى التغيير الجذري. وقد ينضم كثيرون إلى الاحتجاجات إذا تحولت إلى كتلة حرجة، لكن هذا الأمر مستبعد ما دام الناس مترددين في المشاركة، وما دام لم يخرج قادة من بين المتظاهرين أو يؤثر عامل آخر في كفة التوازن، لا سيما أنه لا شيء حتى الآن يوحي بانقسام النظام.

في الوقت نفسه، فإن محادثات استئناف الاتفاق النووي الذي خرج منه ترامب عام 2018، متوقفة منذ أوائل سبتمبر/أيلول 2022، وهيمنت على الأمور حالة من الجمود التام. وقد حققت طهران تقدماً كبيراً في برنامجها النووي على مدى السنوات الماضية، ووسعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وفي الوقت ذاته فإن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة التدابير الإيرانية محدودة للغاية. ويبدو أن المفترق الذي أمِلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في تجنبه منذ أمد طويل -بين حيازة إيران للقنبلة النووية وإما استخدام القوة لمنعها من ذلك- قد بدأت بوادره في الظهور.

حتى لو تمكنت مختلف الأطراف من تسيير الأمور بضعة أشهر، فإن أمد القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على برنامج تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، وقد لا يملك الغرب سبيلاً للحيلولة دون توسع إيران في تطوير صواريخها وطائراتها المسيرة إلا تمديد عقوبات الأمم المتحدة. إلا أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو سبب قد يدفع الولايات وإسرائيل لإشعال الحرب عليها. وفي غضون ذلك، فإن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي واسع على برنامج إيران النووي يُتوقع أن يفضي إلى تصعيد متبادل في جميع أنحاء المنطقة.

والحال كذلك، فإن إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحلول الدبلوماسية هو الأمر الأقرب إلى المنطق. وعلى الرغم من نقمة الغرب على إيران لمساندتها روسيا وقمعها للاحتجاجات في داخل البلاد، فإن العواصم الغربية لم تقطع الاتصالات مع النظام الإيراني. ويمكن أن يلجأ الطرفان إلى التوافق على بعض الخطوط الحمراء، بما يساعد في تخفيف التوترات وإتاحة الفرصة لخفض التصعيد وفتح الباب أمام محادثات دبلوماسية يعتدُّ بها.

ومؤخراً لمَّحت طهران إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية، وقالت إن معظم القضايا جرى الاتفاق عليها.

اليمن: الهدنة لم تجدد، فهل يعود الحوثيون للحرب التي يرونها في صالحهم؟

اليمن في طيَّ النسيان؛ فقد انتهت في أكتوبر/تشرين الأول الهدنة المدعومة من السعودية والإمارات بين الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين، ومع أن القتال لم يُستأنف، فإن الجانبين يستعدان للعودة إلى الحرب.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بدا أن الحوثيين، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال غرب اليمن، قريبون من الانتصار، فلو أنهم سيطروا على مدينة مأرب ومنشآت النفط والغاز القريبة، لفازوا بالحرب في الشمال، وتمكنوا من الأموال التي كانوا في حاجة ماسة إليها، وأسدلوا الستار على حكومة عبد ربه منصور هادي؛ لكن ميليشيات الحوثيين تراجعت بعد أن تمكنت قوات تابعة للإمارات من طردهم من الأراضي الاستراتيجية بمأرب وشبوة في يناير/كانون الثاني 2022. ثم جاءت حرب أوكرانيا، وما أعقبها من نقص إمدادات الغذاء والوقود في جميع أنحاء العالم، ففرضت ضغوطاً جديدة على جميع الأطراف.

القتال متوقف الآن بين مختلف الأطراف في اليمن من دون هدنة ملزمة، وتتواصل المحادثات، التي يجري معظمها من خلال قنوات ثنائية سعودية وحوثية، لكن التوترات تتصاعد. وقد أطلق الحوثيون ما أسموه صواريخ تحذيرية على منشآت البنية التحتية للنفط والغاز التي يسيطر عليها المجلس التشريعي، ما أدى إلى توقف صادرات النفط، وقد اشترطوا الحصول على نصيب لهم ولقواتهم من الإيرادات لاستئناف المبيعات. وقد سعت الحكومة لوقف واردات الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلا أن الرياض أوقفت تلك المساعي.

في غضون ذلك، تُنذر الأوضاع الحالية باستئناف الحرب، فالمعسكر الحوثي به كثير من المؤيدين لشنِّ هجوم آخر، ومع ذلك فإن الحوثيين يمنعهم عن ذلك الافتقار إلى الأموال وتزايد الضعف بين مقاتليهم، وإن كانت قواتهم لا تزال أشد بأساً من خصومهم. وقد يبرم الحوثيون صفقة مع السعودية ليتمكنوا من دفع الرواتب وتمديد الهدنة، ومن ثم استخدام المال والوقت لتجميع صفوفهم.

يأمل بعض قادة الحوثيين في اتفاق واسع مع الرياض يتضمن إخراج السعودية من الصراع وترسيخ مكانة الحوثيين في السيطرة على اليمن، لكن هذا التصور يتجاهل التناقض مع مصالح كثير من الفصائل المناهضة للحوثيين في البلاد، ومن ثَمَّ فإن هذا المسار قد يدفع اليمن إلى مرحلة جديدة من الحرب. وحتى إن خرج السعوديون من اليمن، فمن المستبعد أن يتمكن الحوثيون من اجتياح اليمن بالكامل.

ومن ثم، فإن أحسن الخيارات هو السعي إلى هدنة ممتدة تمهد الطريق لإجراء محادثات موسعة بين اليمنيين. والتسوية الحقيقية يجب أن تتضمن الوفاء بمتطلبات جميع الفصائل اليمنية الكبرى، وربما تستلزم وساطة من الأمم المتحدة. لكن هذه التسوية مستبعدة ما دام الحوثيون مقتنعين بأفضليتهم على غيرهم، وما دامت إيران، التي لها بعض التأثير على الجماعة، لا تميل إلى مساندة الاتفاق بين مختلف الأطراف في اليمن، ويعتقد أنها تستغل ورقة الحوثيين في تنافسها مع السعودية والملف النووي.

إثيوبيا: هل يلتزم الفرقاء بالاتفاق الأخير أم يعودون للقتال؟

شهد عام 2022 توقف الحرب الشرسة في منطقة تيغراي الإثيوبية وما حولها بعد سنتين من القتال الضاري بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية. وشارك طرفان رئيسيان في القتال (هما الحكومة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي) في التوقيع على اتفاق سلام في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، ثم اتفاق تابع في العاصمة الكينية نيروبي.

ومع ذلك، فإن الهدوء الناجم عن الاتفاقات لا يزال هشاً، ولا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة، لا سيما تجريد قوات التيغراي من أسلحتها، وانسحاب قوات الرئيس الإريتري أسياس أفورقي التي قاتلت مع القوات الإثيوبية إلى الحدود المعترف بها دولياً.

واندلعت الاشتباكات في أواخر عام 2020 بعد أن استولت قوات التيغراي على سلسلة من القواعد العسكرية الوطنية في المنطقة، بزعم استباق التحركات الحكومية. ودار القتال بين كر وفر من الطرفين طيلة عامين، حتى توقيع الهدنة الأولى في مارس/آذار 2022، إلا أن الاتفاق انهار في أواخر أغسطس/آب، واستؤنفت الحرب حتى تمكن تحالف القوات الفيدرالية والأمهرية والإريترية من التغلب على دفاعات تيغراي. لكن الخسائر الناجمة عن القتال هائلة، فقد ذهبت تقديرات صادرة عن جامعة غينت البلجيكية إلى مقتل نحو 385 ألفاً إلى 600 ألف مدني لأسباب مرتبطة بالحرب.

كانت اتفاقية بريتوريا انتصاراً لأبي أحمد، فقد أقر قادة التيغراي بإعادة الحكم الفيدرالي على إقليمهم ووافقوا على تسليم السلاح في غضون شهر. وقالت أديس أبابا إنها سترفع الحصار عن الإقليم وتلغي تصنيف الإرهاب عن جبهة التيغراي. وفي نيروبي، توافق الطرفان على جدول زمني مرن لنزع السلاح، واتفقوا على تخلي قوات التيغراي عن الأسلحة الثقيلة وانسحاب المقاتلين الإريتريين والأمهريين. وقد صمدت الهدنة منذ ذلك الحين، وتعاقبت المساعدات، واستأنفت السلطات الفيدرالية توصيل الكهرباء إلى عاصمة الإقليم ميكيلي.

ومع ذلك، فإن الأمور قد تنقلب في أي وقت، فالخلاف بين التيغراي والأمهرية على الأراضي الحدودية الخصبة غرب تيغراي لا يزال قائماً. ولم ينسحب الإريتريون بعد، وإن كانت التقارير أشارت إلى انسحاب بعض المجموعات. ولم يسلم التيغراي أسلحتهم. والواقع أن الأمر يحتاج إلى تنظيم محكم، لأن كل طرف قد يلوم الآخر على التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق.

ارتفع شأن أبي أحمد بعد الانتصار في صراعه مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكنه يحتاج إلى التوافق مع قادة التيغراي لكي يتجنب اندلاع تمرد آخر. ويتعيَّن على حكومته أن تحدد دور جبهة التحرير في الإدارة الإقليمية المؤقتة للإقليم، وأن تحسم مصير مقاتلي التيغراي سواء بالانضمام إلى قوات إقليمية أم العودة إلى الجيش الفيدرالي. لكن السؤال البارز، هو هل يتمكن أبي أحمد من تنفيذ الاتفاق دون عوائق من حليفه أسياس أفورقي الذي انضم إلى الحرب للقضاء على عدوه اللدود، جبهة تحرير تيغراي، أم أن الأمور تسير إلى اتجاه آخر؟

الكونغو الديمقراطية.. لماذا تبدو كل الظروف مهيَّأة لحرب إفريقية عظمى؟

تنشط حركة 23 مارس (إم 23)، الجماعة المسلحة المتمردة التي كانت خاملةً من قبل وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنها تحظى بدعمٍ من رواندا، وتعيث فساداً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تسبب القتال في إجبار عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، ويمكن أن يتحول الصراع إلى حرب وكالة إقليمية ذات نطاق أوسع تتدخل فيها العديد من الدول الإفريقية مثلما حدث في التسعينيات أو حتى بشكل أوسع نطاقاً، خاصة أن الكونغو باتت محط أنظار العالم بسبب احتياطات المعادن الضخمة التي تحويها وتدخل في صناعة البطاريات النامية.

وتسيطر حركة 23 مارس على عديد من البلدات وتحيط مدينة غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية. في عام 2013، دُحرت الجماعة المسلحة عن طريق قوة أممية مُعززة، لكنها تبدو الآن أفضل تسلحاً وتنظيماً.

وتتضمن حركة 23 مارس جنوداً كونغوليين سابقين، وكثير منهم ينحدر من شعب التوتسي، وهم مجموعة عرقية تنتشر حول منطقة البحيرات العظمى الإفريقية، ويؤكدون أنهم يدافعون عن المصالح المجتمعية.

وتحاول الحكومة الكونغولية إعادة التأكيد على سلطتها في شرق البلاد المضطرب، الذي يضم عشرات الجماعات المتمردة، التي تضم بعضاً من جماعات قادمة من البلاد المجاورة. ففي أواخر عام 2021، دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي القوات الأوغندية لقتال القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية في غالبية تشكيلها وتعلن أنها جزء من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ويبدو أن الرئيس الكونغولي وافق سراً على تنفيذ عمليات بوروندية على أراضٍ كونغولية أيضاً. أزعج ذلك الرئيس الرواندي بول كاغامه، الذي ارتأى أن حضور جيرانه يحرم رواندا على الأرجح من نفوذها في شرق الكونغو، حيث لديها مصالح اقتصادية، مثل بوروندي وأوغندا، والذي خاضت بلاده منذ وقت طويل القتال ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، الذين يعدون من فلول الهوتو المسؤولين عن الإبادة الجماعية عام 1994.

وجَّه الرئيس الكونغولي اتهامات إلى نظيره الرواندي بدعم جماعة 23 مارس من أجل استخراج الموارد الكونغولية. كذلك أشار خبراء من الأمم المتحدة إلى

الدعم الذي تقدمه رواندا إلى المتمردين، إذ أفاد تقرير مسرب في ديسمبر/كانون الأول 2022 بأن هناك "أدلة قوية" تقول إن الجيش الرواندي تدخل تدخلاً مباشراً في قتال الكونغو ضد حركة 23 مارس/آذار، وإنه دعم الحركة بالسلاح والذخيرة والملابس. رفضت كيغالي هذه المزاعم. واتهمت بدورها الجيش الكونغولي بالتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (وهو ما أنكره تشيسكيدي، مع أن هناك تقريراً أممياً يؤكد أيضاً وبدرجة كبيرة هذه المزاعم).

ثمة تداعيات إضافية تتمثل في الانتخابات العامة الكونغولية في 2023. يمكن أن يشكل التصويت خطوة أخرى تبتعد بها البلاد عن حروبها الأهلية الكارثية التي استعرت قبل عقدين. لكن تعليق التسجيل أو التصويت بسبب العنف، يمكن أن يلقي بظلاله على النتائج. قد يرغب تشيسكيدي أيضاً في إثارة الخطاب المناهض لرواندا خلال حملته الانتخابية، وهو ما يحتمل أن يحمل خطراً على الأقليات التي يصبغها بعض الكونغوليين بصبغة دعم حركة 23 مارس.

توجد بعثة عسكرية شرق إفريقية -بدون رواندا، التي ترفض كينشاسا مشاركتها- تتمثل مهمة انتدابها في استعادة الهدوء في شرق الكونغو. لدى الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام تتكون من 14 ألف فرد، وكثير منهم في غوما، لكنها تحجم على ما يبدو عن التصدي للمتمردين، بجانب أنها لا تحظى بشعبية على الإطلاق بين كثير من الكونغوليين. بدلاً من ذلك، تضطلع كينيا، التي تعد جزءاً من القوة الإقليمية، بمهمة لا تحسد عليها تتمثل في خوض القتال ضد حركة 23 مارس.

لا شك أن انضمام رواندا سيكون ضرورياً بالنظر إلى النفوذ الذي تتمتع به على قادة حركة 23 مارس. تكمن أفضل فرصة لتحقيق ذلك في الدبلوماسية المنسقة عن طريق قادة دول شرق إفريقيا، التي تستهدف إصلاح العلاقات بين كاغامه وتشيسكيدي، والتي أظهرت بعض الإشارات الأولية الدالة على إحراز تقدم في هذا الصدد، جنباً إلى جنب مع تقييد التعاون بين الجيش الكونغولي وبين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. تمثل بعثة شرق إفريقيا فرصة أيضاً، بعبارة أخرى من أجل إتاحة المجال أمام الدبلوماسية التي تعد بنفس قدر أهمية التصدي لحركة 23 مارس.

إذا أخفقت تلك الدبلوماسية، فيمكن أن تتعثر القوات الكينية في التضاريس الوعرة بشرق الكونغو. وبالفعل، يحمل نشر قوات العديد من الجيران في شرق الكونغو، معه خطر العودة إلى حروب الوكالة التي مزقت المنطقة في تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الأول من الألفية الجديدة.

منطقة الساحل.. فرنسا وروسيا فشلتا بالتصدي للإرهاب، والجيوش مشغولة بالانقلابات

لا تُظهر بوركينا فاسو ومالي والنيجر أية إشارات تدل على هزيمة حركات التمرد الإسلامية العنيدة. ويبدو أن قادة الغرب، الذين لم يسهم تورطهم العسكري على مدى العقد الماضي بشيء يذكر لوقف العنف، في حيرة من أمرهم حول كيفية الاستجابة للانقلابات المشهودة في بوركينا فاسو ومالي.

تمر بوركينافاسو بأصعب المواقف. تسيطر الجماعات الجهادية على حوالي 40% من أراضيها. تسبَّب القتال في مقتل آلاف الأشخاص، وأجبر حوالي مليوني شخص على مغادرة منازلهم. تتزايد الخسائر، ومعها تتزايد الاتهامات داخل صفوف الجيش. شهد العام الماضي انقلابين، حدثا بسبب المجازر التي ترتكبها الميليشيات. فبعد أن قاد المقدم بول هنري سانداوغو انقلاباً للاستيلاء على السلطة في يناير/كانون الثاني، أُطيح به في انقلاب نفذه النقيب إبراهيم تراوري، الذي لم يكن معروفاً من قبل، وذلك في شهر سبتمبر/أيلول. يواجه تراوري نفسه صعوبة لتوحيد القوات المنقسمة. الأكثر إثارة للقلق، أن تراوري يجند متطوعين لقتال الجهاديين، مما يمكن أن يؤدي إلى تصاعد القتال العرقي.

وعانت مالي من انقلابين في عامي 2020 و2021. ويغيب وجود الدولة عملياً في أقصى شمال البلاد. تتقاتل الميليشيات المنضوية تحت لواءي تنظيم القاعدة وتنظيم داعش ضد بعضها، وتخوضان كذلك القتال ضد المتمردين غير الجهاديين، الذين يكونون في الغالب من الطوارق. وقَّع متمردو الطوارق على اتفاقية مع باماكو في 2015، أملاً في أن يظفروا بمناصب في الجيش والحصول على تفويض. ولكن بسبب شعورهم بالتخلي عنهم، فإن بعض المتمردين قد يجدون فائدة في الاتحاد مرة أخرى مع الجماعات الجهادية. وفي وسط مالي، يبدو أن القتال الذي حرض القوات المالية ومرتزقة مجموعة فاغنر الروسية ضد المسلحين، يواجه طريقاً مسدوداً، فضلاً عن تفشي الانتهاكات الحقوقية من الطرفين.

تبدو النيجر في وضع أفضل، برغم وجود إشارات مقلقة أيضاً هناك. فالحكومة إما أنها تدمج الميليشيات المدنية ضمن القوات الحكومية أو ترفض تسليحها. ولعل استعدادها لإشراك الجماعات الجهادية هو الذي أسهم في تهدئة العنف.

يتطور التدخل الخارجي في الساحل بسرعة. أنهت فرنسا، التي تدخلت للإطاحة بالمسلحين شمال مالي في عام 2013، عملياتها في تلك البلاد، بالنظر إلى العلاقات المشحونة مع باماكو، مع أنها لا تزال تحتفظ بقاعدة لها في النيجر. كذلك واجهت بعثة أممية موجودة في مالي منذ أبريل/نيسان 2013، صعوبةً من أجل إحراز أي تقدم. ويصب الغرب الآن جل اهتمامه على منع الجماعات الجهادية من الانتشار جنوباً ناحية خليج غينيا.

ويتزايد الغضب ضد الفرنسيين على مستوى المنطقة، ويعزى جزء كبير من ذلك إلى الإخفاقات الغربية في إيقاف تقدم المسلحين، لكن جزءاً آخر يُعزى إلى حملة المعلومات المضللة الروسية. صحيحٌ أن بنادق فاغنر الوحشية لا يُرجح أنها ستفعل أي شيء أفضل، لكن العديد من السكان المحليين يبدون استياءً من انتقاد المجموعة الروسية بالنظر إلى إرث الغرب.

الأهم بالنسبة للمنطقة التي تشهد منعطفاً مهماً، أن القادة يعيدون التفكير في النهج الذي يغلب عليه الطابع العسكري، والذي يُتَّبع في التعامل مع الإسلاميين. اضطلعت العمليات العسكرية بدورٍ، ولكن لا بد أن تكون تابعةً لجهود إصلاح العلاقات بين طوائف المجتمع، وكسب الناس في المناطق النائية، بل ربما التحدث مع القادة المسلحين. لا بد أن الحكومات الغربية تشعر أنها معاقبة بسجلها السيئ خلال العقد الماضي. ولكن بينما يلجأ بعض قادة منطقة الساحل إلى موسكو، فسيكون من الخطأ للغرب قطع العلاقات ومحاولة إجبارهم على اختيار طرف معين.

هايتي: العصابات تسيطر على نصف البلاد وتغتصب النساء والساسة متواطئون

منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز 2021، صارت هايتي معطلةً بسبب الجمود السياسي وعنف العصابات المتفشي. انهارت الخدمات العامة، وانتشر مرض الكوليرا في البلاد. وساءت الأحوال في البلاد لدرجة أن بعضاً من أهل هايتي يعلقون آمالهم الآن على القوات الأجنبية، برغم الإرث المحزن للتدخلات الخارجية السابقة في هايتي.

يتمتع أرييل هنري، رئيس الوزراء المؤقت في هايتي الذي تولى مسؤولية قيادة البلاد بعد اغتيال مويس، بدعمٍ من القوى الأجنبية النافذة، لكنه يواجه معارضة هايتية عنيدة. منذ توليه السلطة، يواجه حكم هنري معارضة من المجموعة التي تُعرف بـ"اتفاقية مونتانا"، وهي عبارة عن مجموعة من الساسة المعارضين وممثلي المجتمع المدني. كان من المفترض أن يقود هنري البلاد خلال مرحلة انتقالية حتى عقد الانتخابات، لكن تفشي انعدام الأمن حال دون إجراء التصويت، بجانب أن هنري نفسه حل لجنة الانتخابات.

وتسيطر مئات العصابات على أكثر من نصف البلاد. خنقت هذه العصابات العاصمة بورت أو برانس عن طريق غلق الطرق وفرض عهدٍ من الإرهاب، بما في ذلك استخدام الاغتصاب لمعاقبة الأشخاص وإرهابهم، بل تستهدف هذه العصابات أحياناً الأطفال الصغار الذين يبلغون من العمر 10 أعوام. أكبر ائتلاف لهذه العصابات يسمى G9، ويقوده زعيم عصابة سيئ السمعة يدعى جيمي "باربيكيو" شيريزير. توجد هذه العصابات الهايتية منذ عقود زمنية، وتجمعها في كثير من الأحيان علاقات مع الساسة. لكن سلطتها توسعت منذ اغتيال مويس.

ويواجه نصف السكان، حوالي 4.7 مليون نسمة، الجوع الشديد، بجانب أن حوالي 20 ألف شخص يُعتَقد أنهم يواجهون خطر التضور جوعاً. تسببت الصعوبات التي يواجهها عمال الإغاثة للوصول إلى العيادات الصحية، بجانب نقص المياه النظيفة، في عودة ظهور مرض الكوليرا.

وبينما يواجه هذه التحديات، طالب هنري في أكتوبر/تشرين الأول بالدعم العسكري الأجنبي. سوف تتمثل مهمة أي من القوات الخارجية في القضاء على العصابات المتقاتلة، التي تتكون في الغالب من شباب وأطفال مزروعين في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. ثمة معارضة سياسية أيضاً: فقد أعربت مجموعة اتفاقية مونتانا عن اعتراضها على أي بعثة خارجية؛ لاعتقادها بأن رئيس الوزراء المؤقت سوف يستخدمها لترسيخ حكمه. كذلك ينتاب القلق كثيراً من الهايتيين، بالنظر إلى إخضاع الجزيرة من قبل عن طريق القوى الخارجية، والسجل المقلق لعمليات نشر القوات الخارجية السابقة. غير أن عدداً متزايداً من الأشخاص، ولا سيما في المناطق التي تعاني الأمرّين في ظل انتشار عنف العصابات، أعربوا عن دعمهم لمثل هذا التدخل الخارجي بسبب يأسهم المطلق.

تسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا على عدد من كبار الساسة السابقين والحاليين، بجانب العقوبات التي فرضت على شيريزير، في إرسال صدمة بين النخب الهايتية وقد تجبرهم على التوقف للتفكير في علاقاتهم المستقبلية مع العصابات. لكن قليلاً من البلاد الأجنبية تبدو متحمسة لفكرة نشر قواتها. ومع ذلك، إذا اتفق هنري وخصومه على الدور الذي ستؤديه هذه البعثة، وعلى خارطة طريق انتقالية، يمكن أن تكون القوات الخارجية أفضل أمل لهايتي؛ بل إن وصولها والتهديد الذي ستحمله العمليات، قد يدفعان العصابات للتخلي عن الطرق الرئيسية، وتخفيف إحكام قبضتها على العاصمة.

باكستان: جدل حول الانتخابات وشروط صندوق النقد

تدخل باكستان عاماً ستشهد فيه انعقاد الانتخابات، بجسد سياسي منقسم انقساماً عميقاً؛ إذ إن رئيس الوزراء السابق عمران خان يؤجج الدعم الشعبوي ضد الحكومة والجيش الذي يتمتع بنفوذ مطلق.

جاءت مغادرة خان منصبه في الربيع الماضي متجاورةً مع خسارته تأييد الجيش. فبعد أن وصل إلى منصبه بدعمٍ من كبار الضباط، تدهورت العلاقات بسبب ما يقول منتقدو خان إنه حكم غير كفء، والخطاب الملتهب المناهض للولايات المتحدة، بالإضافة إلى محاولاته لزرع موالين له بين صفوف كبار قادة الجيش.

مع تزايد دعم التصويت على سحب الثقة من خان، فرئيس الوزراء الباكستاني السابق أن واشنطن هي التي تقف خلف مؤامرة لإطاحته. رفض قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا مزاعم المؤامرة، وتصدى لمحاولة خان الأخيرة الرامية لخطب ود قائد الجيش عن طريق مد ولايته في قيادة الجيش إلى أجل غير مسمى. وفي أبريل/نيسان، أُطيح خان. وتولى قيادة البلاد ائتلاف حكومي يقوده شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء السابق المنفي نواز شريف.

استقال خان ونواب حزبه الباكستاني، حركة الإنصاف الباكستانية، من البرلمان وخرجوا إلى الشوارع. تصاعدت حدة الاحتجاجات العنيفة على مستوى البلاد عندما رفضت حكومة شريف عقد انتخابات مبكرة. انتقد مؤيدوه أيضاً كبار ضباط الجيش، ولا سيما باجوا. كذلك تضرب ادعاءات خان بأن شريف يسيء إدارة الاقتصاد، على وتر حساس في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مسيرة مناهضة للحكومة في العاصمة إسلام آباد مستمرة منذ أسابيع، أصيب خان بعد إطلاق النار عليه. اعتُقل المجرم المحتمل في الحال، وأصر على أنه تحرك من تلقاء نفسه. لكن خان يتهم شريف ووزيراً في حكومته ومسؤولاً كبيراً في الاستخبارات العسكرية بالتآمر لاغتياله.

لا يبشر كل هذا بالخير بالنسبة للانتخابات المنتظر انعقادها في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ إذ إن المتنافسين الرئيسيين يختلفون بالفعل على قواعد اللعبة، في ظل توجيه خان اتهامات إلى كبار مسؤولي الانتخابات بدعم حكومة شريف. ويبدو رئيس الوزراء السابق أصبح مستعداً لرفض نتائج الانتخابات في حال خسارة حزبه. تعهد الجيش، الذي صار الآن تحت قيادة جديدة، بأن ينأى بنفسه بعيداً عن الصراع السياسي. لكن الجنرالات قد يجدون صعوبة في البقاء مكتوفي الأيدي إذا انهارت الأمور، أو اتجهت مجريات الأحداث في اتجاه ارتأوا أنه يحمل تهديداً على البلاد.

على جانب آخر، فإن الشروط التي صاحبت حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب 2022، التي منعت تخلف باكستان عن سداد ديونها، تضع شريف في مأزق: إما التراجع وخسارة حزمة الإنقاذ، أو فرض إصلاحات مؤلمة وتحمُّل خطر تصاعد الدعم الشعبوي لخان. بفضل الفيضانات التي شهدتها البلاد، تحتاج باكستان الآن إلى مزيد من المساعدات، التي يتباطأ وصولها. ويمكن لتأخر الإغاثة وإعادة الإعمار أن يعمق المظالم ويعزز قوة قاعدة خان.

وفي غضون ذلك، يتصاعد خطر المتشددين الإسلاميين في البلاد. فلقد شهد إقليم خيبر بختونخوا، الذي يتاخم أفغانستان، تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن. وتعزى زيادة هذه الهجمات إلى إيواء حركة طالبان المتشددين الباكستانيين في أفغانستان، وأيضاً محاولة إسلام آباد الفاشلة، التي توسطت فيها حركة طالبان، لعقد اتفاق مع المتشددين. فبعد أن استضافت قادة طالبان على أراضيها خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة في أفغانستان، يبدو أن إسلام آباد تواجه صعوبة في فرض إرادتها على حلفائها السابقين.

تايوان: الجمهوريون على خطى بيلوسي في استفزاز الصين

يتزايد انعدام الاستقرار عند أكبر نقطة ساخنة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى واشنطن للاحتفاظ بفوذها في المنطقة وتسعى الصين وراء توحيد البلاد بضم جزيرة تايوان.

وتوترت الأوضاع في الصيف الماضي، إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنتهية ولايتها، نانسي بيلوسي، العاصمة التايوانية تايبيه. صحيحٌ أن نانسي، بوصفها مُشرعة برلمانية، ليست تابعة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن (الذي أفادت تقارير بأن إدارته لم تشجع الزيارة)، لكن بكين رأت أن الزيارة تمثل إشارة قوية تدل على دعم تايبيه وتنذر بتآكل التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة".

ورداً على ذلك، نفذت الصين تدريبات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان ونشرت طائراتها وسفنها الحربية بعد "الخط الفاصل"، الذي جسد الحد المتفق عليها ضمنياً للنشاط العسكري الصيني في مضيق تايوان منذ عقود.

إن تزايد المخاوف من صعود نجم الصين، ونفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونهج تأكيد الذات الذي تتبعه في هذه المنطقة، جنباً إلى جنبٍ مع التزامها ببناء قدرات عسكرية، صارت جميعها شاغلاً رئيسياً في ألباب صناع السياسة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، فإن الموقف المتشدد وأحياناً الرامي لاستفزازها -بما في ذلك قضية تايوان- من الأمور التي نادراً ما تحظى بإجماع حزبي في واشنطن؛ إذ تعتقد كل من إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي أن قدرة الولايات المتحدة على ردع أي خطوة غزو تتخذها الصين قد تراجعت، وهم يريدون بناء هذه القدرات مجدداً.

ويكمن التحدي الذي تواجهه الحكومة الأمريكية في بناء الموثوقية حول التكاليف التي ستتكبدها الصين إذا أطلقت حملة عسكرية، وأيضاً التأكيد على أن واشنطن لن تسعى وراء الانفصال الدائم لتايوان إذا أوقفت الصين هذه التصعيدات.

لا تبدو أية احتمالية بأن الصين سوف تغزو تايوان في أي وقت قريب؛ حيث إن اختراق الدفاعات التايوانية سيكون عملاً شاقاً، ونظراً إلى أنها شاهدت الاستجابة الدولية لغزو روسيا أوكرانيا، فالأرجح أن بكين تستوعب الاستياء الدولي والكلفة الاقتصادية من وراء الهجوم، حتى إذا اختارت الولايات المتحدة عدم التدخل عسكرياً.

ومع ذلك، يمكن للتهديدات الأمريكية المؤكدة -التي تتضمن مواصلة تعزيز قدرات الدفاع الذاتي لتايوان، وجعل موقفها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل ضعفاً أمام الهجوم الصيني، وتحديد التدابير الاقتصادية العقابية مع الحلفاء والشركاء- أن تساعد في ردع بكين. لكن مثل هذه الخطوات ينبغي لها أن تسير متكاتفةً مع التأكيدات على أن سياسة الولايات المتحدة تبقى بدون تغيير. إذا اعتقدت بكين أن الامتناع عن الهجوم يمنح واشنطن وتايبيه مجالاً لخلق الظروف المطلوبة لانفصال تايوان الدائم، فإن حساباتها حينئذ سوف تميل ناحية الحرب.

ويدرك بايدن هذا الخطر على ما يبدو. صحيحٌ أن لديه نزعة مقلقة تجاه الالتزام بمساعدة تايوان عسكرياً (فسرعان ما يتراجع مساعدوه في كل مرةٍ عن تعليقاته حول هذه المسألة)، لكنه لم يخرج عن النص في اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني. وطمأن بايدن شي بأن سياسة الولايات المتحدة تبقى بدون تغيير. وأبلغ شي بدوره بايدن أن الصين تواصل مساعيها للتوحيد السلمي.

بيد أن المخاطر قريبة المدى يمكن أن تزيد التوترات؛ فمن جانب الولايات المتحدة، قال كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب قبل سيطرة الجمهوريين في الانتخابات التي عقدت نهاية العام الماضي، إنه سوف يزور بالفعل تايوان إذا خلف نانسي في منصب رئيس مجلس النواب. على أقل تقدير، يمكن أن ترد الصين بعروض لإظهار القوة العسكرية تضاهي التدريبات العسكرية التي أجرتها رداً على زيارة نانسي بيلوسي. وإذا تصاعدت المشاكل السياسية والاقتصادية، فيمكن أن يتبع ذلك إظهار أقوى لعزيمة بكين، ولا سيما إذا ارتأت أن الولايات المتحدة تستغل الفرص في وقت ضعف الصين المُتصور.

صحيحٌ أن مثل هذا التصعيد لن يطلق الحرب مع الصين مباشرة، لكنه قد يقرب العالم خطوة من نشوب حرب بين اثنتين من أعظم القوى الاقتصادية والعسكرية.