- الوضع الديني في المغرب والجزائر

- لماذا إفريقيا جنوب الصحراء مهمة للمغرب والجزائر

- كيف يبني المغرب والجزائر نفوذهما الديني؟

- سباق من أجل استقطاب وتكوين الأئمة

- صراع على الزوايا لخدمة السياسة

- الصراع ينتقل من أدغال إفريقيا إلى عواصم الغرب

- صراع من نوع آخر في بلجيكا وإسبانيا وألمانيا

- النفوذ الديني لتحقيق مكاسب دبلوماسية

في أواخر شهر أبريل/نيسان 2025 استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس وزراء دول الساحل في الرباط، وهو لقاء وصفته وسائل إعلام مغربية بمثابة "لوحة رمزية غير مسبوقة" تضع البُعد الديني والدبلوماسي في قلب شراكات المغرب الجديدة على المستوى القاري، على اعتبار أن هناك امتداداً دينياً للمغرب في الأدغال الأفريقية.

بعد ذلك بأيام، وبالضبط في الأول من شهر مايو/أيار 2025، سخّرت الرئاسة الجزائرية إحدى طائراتها لنقل وفد يترأسه الشيخ علي بلعربي، الخليفة العام للطريقة التيجانية، إحدى أكثر الطرق الصوفية انتشاراً في العالم، إلى دولة بوركينافاسو، التي تمر الجزائر معها بعلاقات يشوبها التوتر خلال الأشهر القليلة الماضية.

المشهدان اللذان تحدثنا عنهما يعكسان بُعداً آخر من الصراع بين الشقيقين "العدوين" المغرب والجزائر، وهو صراع يستمد شرعيته من رغبة كل بلد في تحقيق نفوذ ديني في إفريقيا، على اعتبار المكانة المهمة للجانب الديني لدى المسؤولين والشعوب الأفريقية، في ظل انتشار الطرق الصوفية وتأثيرها على المستوى السياسي.

"عربي بوست" يسعى من خلال هذا التحقيق إلى الغوص في خبايا التنافس الشرس أو "الحرب الصامتة" كما وصفها أئمة ومتخصصون تواصل معهم الموقع، بين المغرب والجزائر على النفوذ الديني والإيديولوجي في إفريقيا وأوروبا، والاستراتيجية التي استخدمتها كل دولة من أجل ترسيخ وتوسيع نفوذها الديني.

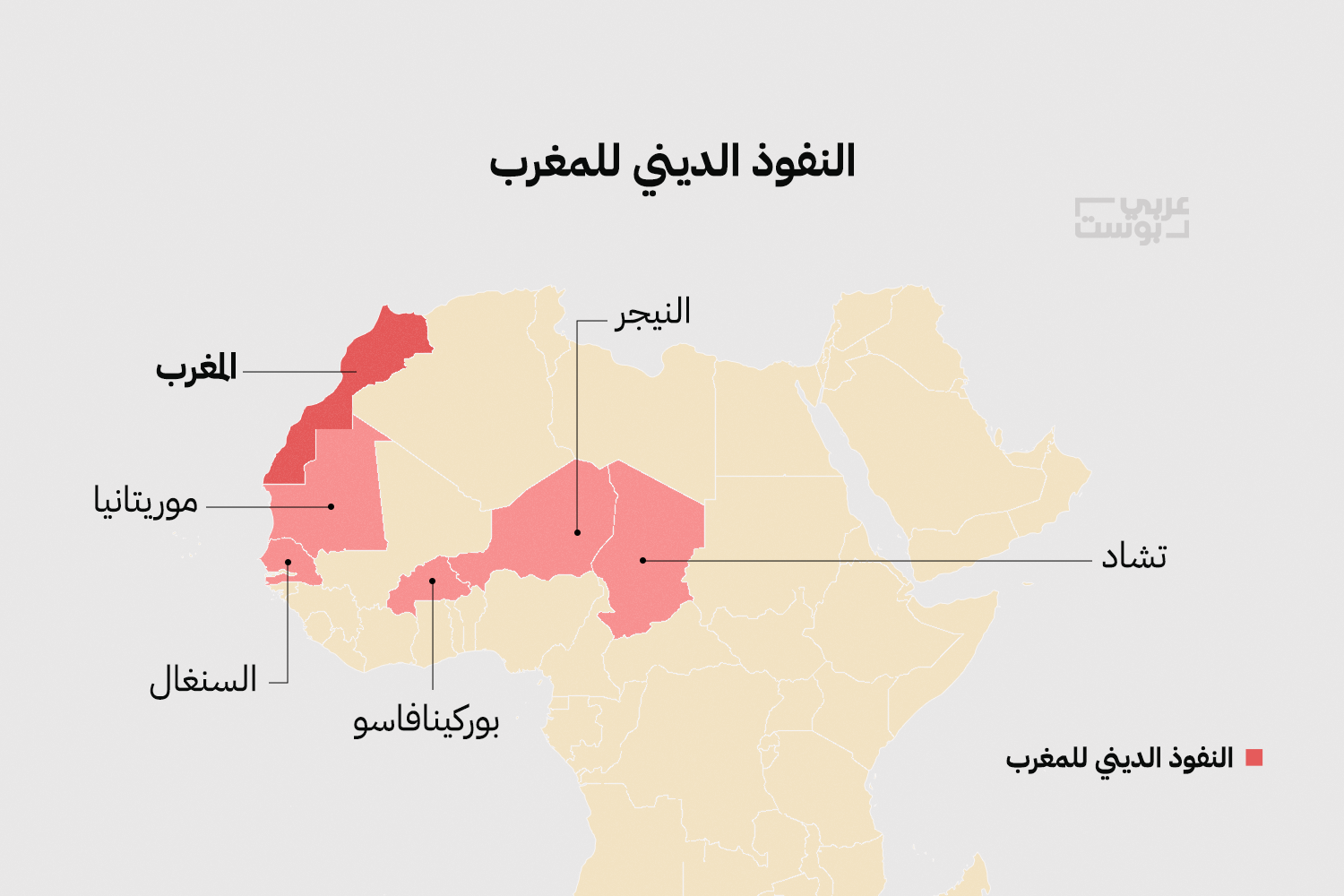

إلى جانب الكشف عن خريطة النفوذ الديني لكل دولة، وكيف تؤثر من خلال الطرق والزوايا الصوفية وغيرها في القارة الإفريقية على الجانب السياسي، وصولاً إلى تكلفة هذا الصراع على النفوذ الديني بين المغرب والجزائر لتحقيق "تأثير روحي" بأهداف جيوسياسية واقتصادية ودبلوماسية.

الوضع الديني في المغرب والجزائر

قبل الغوص في تفاصيل النفوذ الديني للبلدين خارج حدودهما الجغرافية، لا بد من شرح الوضع الديني داخلياً في كل من المغرب والجزائر اللذين يشتركان في الكثير من الأمور رغم اختلافهما من حيث نظام الحكم، فالبلدان اختارا المذهب المالكي السني لتدبير شؤون شعبيهما الدينية منذ قرون خلت.

لكن المغرب والجزائر يختلفان فيما يخص المرجعية الدينية الرسمية من حيث الوضوح الدستوري والمكانة السياسية.

في المغرب، تتجسد المرجعية الدينية في المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني، وتُعد هذه الثوابت من ركائز الهوية الدينية، كما ينص على ذلك الفصل 41 من الدستور، الذي يمنح الملك صفة "أمير المؤمنين" ويخول له حماية الدين وتدبير الحقل الديني.

في الجزائر، فرغم أن الدستور يقر بأن الإسلام هو دين الدولة، إلا أنه لا ينص صراحة على مذهب أو مرجعية دينية محددة، ولا يمنح أي سلطة سياسية صفة دينية، وتدار الشؤون الدينية عبر وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، دون أن ترتبط بشرعية دينية فوق دستورية كما هو الحال في المغرب.

المكانة الدينية التي تحظى بها أعلى سلطة في المغرب جعلت الجانب الديني حاضراً بقوة حتى في السياسة الخارجية للمملكة، وعلى مر السنين أخذت الدبلوماسية المغربية أبعاداً مختلفة استخدمت فيها كل الطرق من أجل تحقيق مكاسب على الأرض، ومن بين تلك الأبعاد الجانب الروحي أو الديني فيما بات يُعرف فيما بعد بـ"الدبلوماسية الدينية".

وخلال بحثنا هذا عن أعمال سبقتنا في الحديث عن الدبلوماسية الدينية المغربية قد تساعدنا في توثيق تحقيقنا ومن أجل فهم أفضل وأعمق للموضوع، عثرنا على تقرير نشرته المنظمة من أجل البحث الاستراتيجي "Fondation pour la recherche stratégique" في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ولخّص كاتبا التقرير، جان إيف مويسيرون وجان فرانسوا داجوزان، العمل الذي قام به المغرب من أجل ترسيخ نفوذه الديني في إفريقيا، بكون الدبلوماسية المغربية في إفريقيا تعتمد على جانب فريد من نوعه، وهو البُعد الديني الذي يثبت أنه لا يقل أهمية عن الاقتصاد.

ويمكن للمغرب استخدام هذه الرافعة لتحقيق تأثير أكبر في دول إفريقيا جنوب الصحراء، لأن العديد من البلدان الأفريقية ذات أغلبية مسلمة وتنتمي إلى المذهب المالكي الذي يتبعه المغرب وفق ما هو منصوص عليه في دستور المملكة.

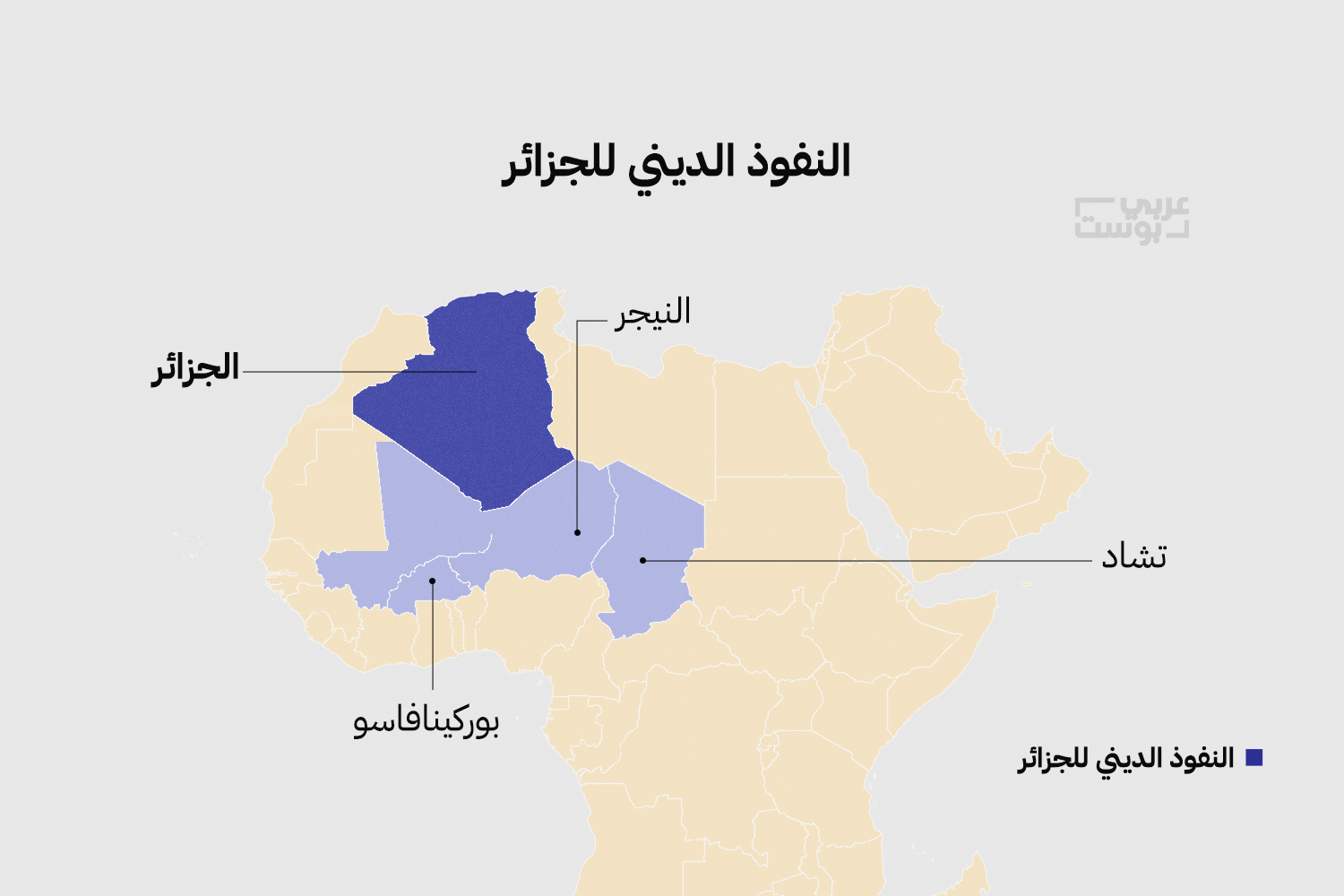

بينما تسعى الجزائر لتدارك سنوات من "القطيعة الروحية" مع بعض الدول الإفريقية، وحسب الرئيس الجزائري، فإن الإمام المغيلي والمشايخ مثل التيجاني والأخضري "أسهموا في نشر الإسلام في مالي والنيجر وتشاد وغانا"، ما يعزز الترابط الروحي بين الجزائر والقارة الأفريقية.

وهو ما أكده الأمين العام للمشيخة العامة للصلح في إفريقيا، محمد العربي الشايشي، عندما قال في تصريح إن الجزائر كانت دوماً ولا تزال مركزاً بارزاً للإشعاع الديني في القارة الإفريقية، وتوظيف الدبلوماسية الدينية بالشكل المطلوب هو ما ستعمل المشيخة العامة للصلح في إفريقيا على تكريسه.

فيما قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية المغربي، أحمد التوفيق، في إحدى كلماته، إن العلاقة بين المغرب وعدد من بلدان غرب إفريقيا تتسم بكونها مبنية على الثوابت الدينية والثقافية المشتركة، وتستند إلى التبادل والتفاعل في كلا الاتجاهين، وأضاف أنها عميقة وديناميكية لدرجة أنها يمكن أن تقدم حلولاً لعدد من المشاكل الحالية.

هذه التصريحات من مسؤولين كبار في الشأن الديني في المغرب والجزائر تدخل في خانة "الدبلوماسية الموازية" التي من بين أشكالها الدبلوماسية الدينية، حيث سنكتشف لاحقاً في هذا التحقيق كيف سخّر كل بلد إمكانيات مهمة من أجل إنجاحها، فلماذا يركز المغرب والجزائر على هذه الرقعة الجغرافية كثيراً؟

لماذا إفريقيا جنوب الصحراء مهمة للمغرب والجزائر

قبل الحديث عن الأهمية التي تمثلها دول الساحل الإفريقي (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا، وتشاد) بالنسبة للمغرب والجزائر، ولماذا يُعتبر النفوذ الديني عاملاً مهماً للبلدين للتوغّل في تلك البلدان، كان لزاماً البحث عن الوضع الديني في تلك البلدان المعنية بهذا التحقيق.

ومن أهم الخلاصات التي توصلنا إليها أن الوضعية الدينية في دول الساحل الإفريقي تتسم بتعدد التوجهات الإسلامية، وبتأثير الصوفية، لكن المنطقة كغيرها من بؤر التوتر في العالم العربي والإسلامي أصبحت في العقدين الأخيرين ساحة صراع بين التيارات الدينية التقليدية والمتشددة.

لكن نجد أن الإسلام المنتشر في منطقة الساحل هو في معظمه إسلام صوفي مالكي، ما يجعله قريباً من التقاليد الدينية في كل من المغرب والجزائر، حيث الطرق الصوفية مثل التيجانية، خاصة في السنغال ومالي والنيجر، والقادرية تمثل أهم المرجعيات الدينية، وتضم ملايين المريدين، ولها شبكات واسعة من الزوايا والمساجد والمدارس.

وهو ما يؤكده الدكتور يحيى ولد البراء، الأستاذ في جامعة نواكشوط، عندما كتب أن "من ميزات الحياة الدينية في إفريقيا أنها في الغالب الأعم على مذهب أهل السنة سواء تعلق الأمر بالاعتقاد أو بالفقه أو بالسلوك. ويبدو أن المذهب المالكي هو الأكثر انتشاراً بين الناس، سواء في الشمال الأفريقي أو في دول جنوب الصحراء".

هذا الوضع دفع الدبلوماسية المغربية للاستثمار في هذا الجانب الروحي لشعوب وقبائل دول الساحل الإفريقي، فهي "تعتبر نفسها وصيةً على الإسلام المالكي الصوفي، وتحاول إعادة بناء روابط تاريخية مع طرق مثل التيجانية التي تأسست في فاس ثم انتشرت إلى إفريقيا".

فيما تكمن أهمية الاستثمار في الدبلوماسية الدينية للجزائر في كون هذا البلد المغاربي له حدود مباشرة مع بعض دول الساحل الإفريقي، مالي والنيجر، وله تاريخ طويل في العلاقات الدينية والثقافية، خاصة عبر الزاوية القادرية والهبرية.

كما أن الجزائر تدمج سياستها الدينية مع استراتيجيتها الأمنية، وتحاول مواجهة التمدد المغربي عبر دعم الزوايا المحلية ومشاريع إصلاح المساجد والتعليم القرآني، وتتحفظ على تدخل أي طرف خارجي في الفضاء الديني الإفريقي، وتعتبر نفسها منافساً للمغرب في "تأمين المرجعية الدينية المعتدلة".

كيف يبني المغرب والجزائر نفوذهما الديني؟

يستخدم المغرب والجزائر أدوات متعددة لتحقيق النفوذ الديني في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في دول الساحل، وكل منهما يسعى إلى تعزيز مكانته الدينية كوسيلة للنفوذ السياسي والدبلوماسي، وفيما يلي أدوات كل دولة لتحقيق أهدافها السياسية باستخدام الجانب الروحي.

- تفوق مغربي في دبلوماسية تشييد المساجد

في قلب العاصمة الغابونية ليبرفيل، وبالضبط قبالة القصر الرئاسي، يوجد مسجد يحمل اسم الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، المسجد الذي افتُتح عام 1983 بعد 5 أعوام من الأشغال، يُعتبر أحد علامات التوغّل المغربي في دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال دبلوماسية دينية قوامها بناء المساجد ودعم الزوايا الصوفية.

حيث دأب الملك المغربي الراحل على تمويل بناء مساجد في أكثر من دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وكانت البداية مع المسجد الكبير للعاصمة السنغالية داكار الذي دشنه الحسن الثاني عام 1964، وأيضاً أشرف الملك الراحل على بناء مسجد كبير في العاصمة الموريتانية نواكشوط افتُتح عام 1986.

واصل العاهل المغربي الملك محمد السادس سياسة والده الراحل الدينية من خلال تمويل بناء مساجد في عواصم ومدن دول إفريقية، وعمد ملك المغرب خلال زياراته المتكررة لبلدان إفريقية إلى جعل مسألة تشييد المساجد وتمويلها أمراً رسمياً يدخل في مخططات زياراته لتلك الدول الإفريقية، وضمن الدبلوماسية الدينية للمملكة.

على سبيل المثال، خلال زيارته إلى تنزانيا عام 2016، وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس حجر أساس لبناء مسجد يحمل اسمه في دار السلام بمساحة 7400 متر مربع، ويتسع لنحو 5000 مصلٍ مع مرافق تعليمية (مكتبة، قاعة مؤتمرات)، وافتُتح رسمياً في شهر أبريل/نيسان 2022.

خلال عام 2024، قام المغرب ببناء مسجدين يحملان اسم الملك محمد السادس في كل من أبيدجان التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار وأكبر مدنها، والعاصمة الغينية كوناكري، فيما تسعى الرباط إلى تشييد مساجد بمناطق أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء بعيداً عن دول غرب إفريقيا، وفق ما كشفه مصدر مسؤول داخل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لـ"عربي بوست".

وبلغت التكلفة الإجمالية للمساجد التي ذكرناها سلفاً في هذا التحقيق ما بين 10 و15 مليون دولار للمشروع الواحد، فيما يتجاوز الإنفاق العام على بناء وصيانة المساجد في دول إفريقيا جنوب الصحراء عشرات ملايين الدولارات من بين مشاريع مدرجة ضمن صندوق بقيمة تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي، وفق المعطيات التي حصل عليها "عربي بوست" من أكثر من مصدر.

- لماذا لم تلجأ الجزائر لتشييد المساجد؟

في الجهة المقابلة، يبدو نشاط الجزائر على مستوى تشييد المساجد في إفريقيا أو "دبلوماسية المساجد" أقل مقارنة بما فعله المغرب خلال السنوات الماضية، لكنها في المقابل نفّذت بعض المشاريع في إطار معهد التعاون الجزائري ودعم تنمية الدول الإفريقية، وإن كان ذلك بدرجة أقل وضوحاً ويتراوح بين المشاركة الثقافية والدينية.

غير أن أحد الأئمة الجزائريين، الذين فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى الدور الذي بات يلعبه المسجد الكبير في الجزائر العاصمة من خلال تكوين أئمة أفارقة واستضافة علماء دين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما اعتبره مصدر "عربي بوست" يدخل في إطار ما يمكن أن نسميه بـ"الدبلوماسية الدينية".

فقد شيدت الجزائر في العاصمة أكبر مسجد في إفريقيا، وهو الجامع الذي افتُتح رسمياً في فبراير/شباط 2024، بسعة تصل إلى 120 ألف مصلٍ، ومكوَّن من 41 طابقاً، ويتوفر على أعلى مئذنة في العالم تقريباً، بينما بلغت تكلفته نحو 900 مليون دولار أمريكي.

بينما لم يُكشف عن مشاريع بناء مساجد أشرفت عليها الجزائر خارج حدودها، لكنها عام 2020 أنشأت وكالة التنسيق والتعاون "ALDEC"، التي أعلنت في فبراير/شباط 2023 تخصيص مليار دولار لمشاريع تنموية شملت عدداً من الدراسات والبرامج، بما في ذلك الجانب الديني، حسب ما جاء في أهداف تأسيس الوكالة.

وعلى سبيل المثال، بعد شهرين من إعلان تخصيص ميزانية مليار دولار، تم فعلاً البدء في إنجاز مشاريع في دول الساحل الإفريقي مثل مالي (مدينة كيدال) والنيجر، تشمل بناء مستوصف، مدرسة، بئر مياه، ومسجد بطلب من السكان المحليين، بالإضافة إلى مشاريع في التعليم والصحة والبنى التحتية.

سباق من أجل استقطاب وتكوين الأئمة

الإمام الجزائري الذي تحدث لـ"عربي بوست" شريطة عدم ذكر اسمه، قال إن الجزائر بدأت تجني ثمار دبلوماسية دينية مبنية على أساس تكوين الأئمة وإرسال علماء دين إلى دول أفريقية، وأوضح أن هناك تنسيقاً بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر مع وزارة الخارجية من أجل إنجاح ذلك.

على سبيل المثال، في فبراير/شباط 2025، استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بالمهدية، وفداً من رابطة العلماء والدعاة وأئمة دول الساحل (LOPIS)، والتي تضم ممثلين عن عشر دول إفريقية بقيادة رئيس الرابطة عُبكار والار.

فيما يبدو أن المغرب كان سباقاً في إنزال مشاريع على أرض الواقع لاستقطاب الأئمة الأفارقة وتكوينهم بهدف "تعزيز نفوذه الديني في جنوب الصحراء"، مثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات في العاصمة الرباط، الذي تأسس عام 2015 لتدريب أئمة مسلمين من دول إفريقية، ويضم مئات الطلاب سنوياً.

كما أنشأت الرباط مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عام 2026 للتنسيق بين العلماء والدعاة الأفارقة وتعزيز الوحدة الروحية للمسلمين في إفريقيا، وفي يناير 2017 أُعلن عن صندوق بقيمة 108 ملايين يورو لبناء وترميم المساجد في الدول الإفريقية، إضافة إلى توقيعها نحو 36 اتفاقية دينية مع دول إفريقية بين 2012 و2016.

وفق الظهير الملكي المؤسس، الذي اطّلع عليه "عربي بوست"، فإن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة يرأسها الملك محمد السادس، وتمويلها يأتي رسمياً من الخزانة العامة المغربية عبر وزارة الأوقاف، والملك وشخصيات وزارية مثل أحمد التوفيق يتحكمون بالإشراف العام وضمان موارد المؤسسة واستمراريتها في أفق تطوير مشاريع إفريقية.

وقد امتدت هذه الجهود إلى التعاون التعليمي والديني المباشر مع الدول الإفريقية. فمثلاً، أبرم المغرب اتفاقيات لتدريب الأئمة الأجانب، حيث تم تدريب نحو 500 إمام من مالي في المغرب عام 2013، تلاه تدريب 300 إمام إضافي عام 2022، واتفاق جديد في 2025 لتدريب 400 إمام مالي، وتكفّل المغرب بدفع جميع نفقات الإقامة والتدريب لهؤلاء الأئمة.

صراع على الزوايا لخدمة السياسة

قال المفكر وإمام مسجد مدينة بوردو بفرنسا طارق أوبرو لـ"عربي بوست" إن التنافس بين المغرب والجزائر بمثابة حرب لا يُذكر اسمها، ليست ظاهرة للعيان، ولا للمراقبين، ولا تظهر معالمها، لأنها ببساطة ــ يضيف المتحدث ــ "حرب صامتة".

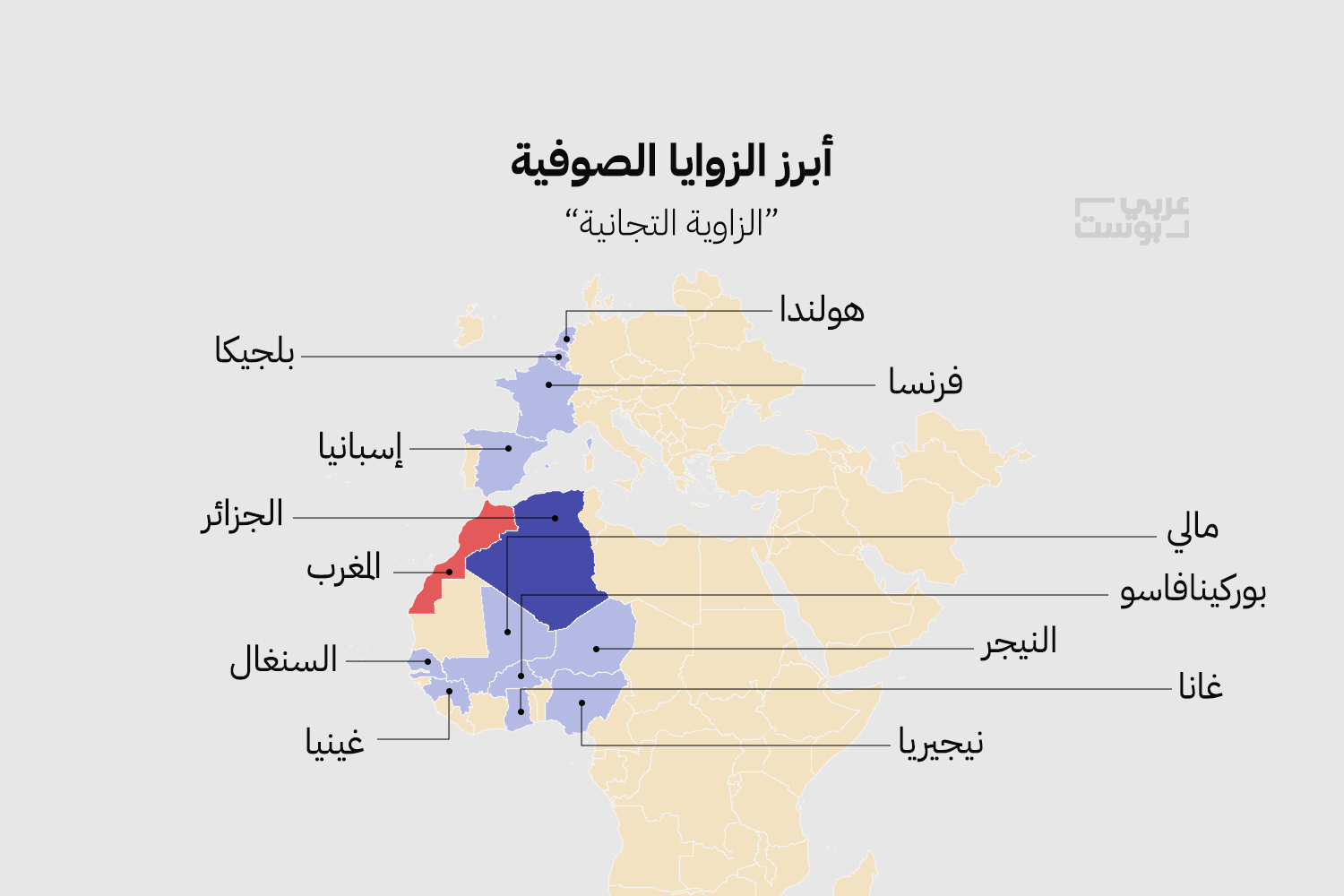

هذه "الحرب الصامتة"، من بين أسلحتها المهمة والأكثر تأثيراً اجتماعياً وسياسياً، الزوايا الصوفية، وهو صراع مستمر منذ عقود بين المغرب والجزائر، حيث بدأ خلال عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، خاصة فيما يرتبط بالطريقة التيجانية، التي قدرت بعض التقارير عدد أتباعها بـ300 مليون مريد حول العالم.

ففي بداية الثمانينيات، حاولت الجزائر تنظيم الملتقى الدولي الأول للتيجانيين، غير أن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني سارع إلى إرسال وزيره آنذاك في الأوقاف عبد الكبير العلوي المدغري في جولة دامت شهراً، اتصل خلالها بشيوخ ومقدّمي الطريقة التيجانية الأفارقة ليقنعهم بمقاطعة الملتقى الجزائري، ونجح في ذلك.

ثم ما لبث المغرب أن دعا المنتسبين للتيجانية جميعاً إلى أول ملتقى دولي لهم بفاس عام 1986، واعترف زعماء الطائفة التيجانية في ذلك الملتقى بـ"مغربية الصحراء الغربية" وأدانوا موقف الجزائر منها. وفي نوفمبر 2006، نظمت الجزائر أول ملتقى دولي للتيجانيين بمدينة الأغواط القريبة من عين ماضي التي وُلد بها الشيخ أحمد التيجاني.

وشاركت في ذلك الملتقى بعض الوفود، وقاطعته أخرى على رأسها المغرب، التي ردت بملتقى آخر في نهاية شهر يونيو/حزيران 2007 بفاس، قاطعته الجزائر، لكنه تميز بحضور مكثف لممثلي التيجانية في إفريقيا ودول غربية.

ورافق قادة التيجانية المغربية الملك محمد السادس ووفود رجال الأعمال إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعندما زار وزير الخارجية المغربي مالي بعد الانقلاب في عام 2020، التقى أيضاً بالزعيم المحلي للمنظمة.

- أبرز الطرق الصوفية في إفريقيا وتأثيرها

الطريقة التيجانية، خاصة فرع النياص السنغالي، تُعد الأوسع انتشاراً؛ فقد حافظت على روابط تاريخية بالمغرب. ويُعتبر مقام الشيخ سيدي أحمد التيجاني بفاس مقصداً روحياً هاماً لأتباع الطريقة من غرب إفريقيا، وتُقام سنوياً فعاليات ثقافية صوفية كبيرة مثل "الأيام الثقافية الإسلامية" في داكار برعاية ملكية مغربية لتعزيز تلك الروابط.

تشير التقديرات إلى أن لأتباع التجانية نحو 300 مليون مسلم حول العالم، خاصة في غرب إفريقيا. ويؤكد مسؤولو المغرب حرص الملك على رعاية شيوخ التجانية وتعزيز تواصلهم مع الدولة؛ فقد استقبل وفوداً من علماء التجانية السنغالية وزارهم في المؤتمرات الدينية.

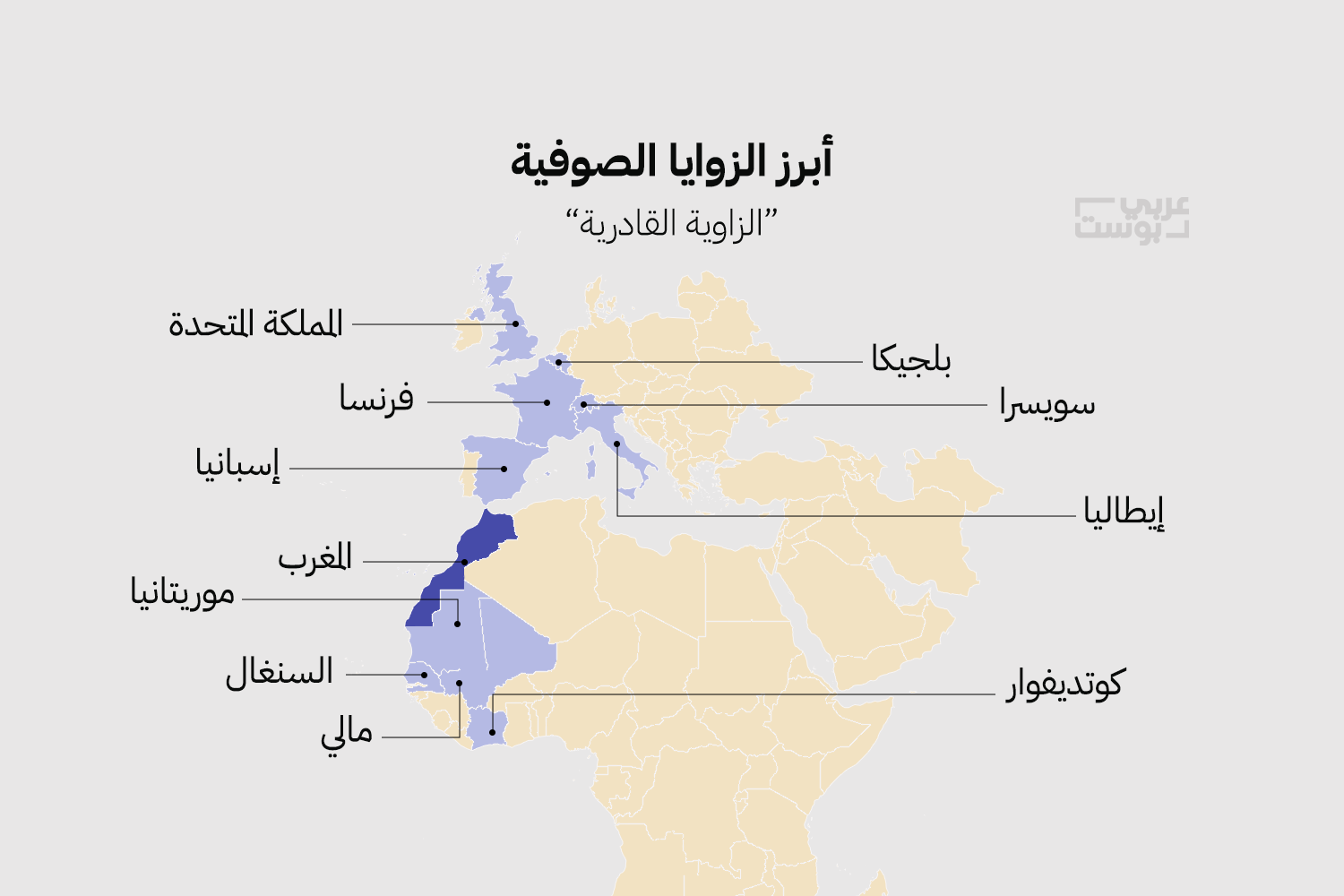

الطريقة القادرية البودشيشية فهي إحدى الطرق الصوفية التقليدية التي تحظى بدعم رسمي مغربي. يُنظر إلى هذا الفرع الصوفي القديم كبديل معتدل في المغرب، ويدعمه النظام السياسي؛ لكن تواجدها وشبكاتها في جنوب الصحراء أقلّ ظهوراً مقارنة بالتجانية.

مع ذلك، تبرز بعض الزوايا المرتبطة بالقبائل المالكية في بلدان مثل تشاد ونيجيريا وساحل العاج. بشكل عام، يُستخدم الخطاب الصوفي (التجاني والقبلي) كرافد للترويج للإسلام المعتدل ومكافحة التطرف، وقد شارك المغرب في لقاءات مع رموز هذه الطرق وتسليم قروض ومساعدات للزوايا التابعة لها.

جماعات دينية مستقلة مغربية: توجد جمعيات ومدارس إسلامية غير حكومية تتبع التكوين المالكي الصوفي المغربي (أمثال بعض المدارس القرآنية والجمعيات الصوفية)، وهي تُقيم أنشطة نشرية ودورات وندوات في بلدان إفريقية.

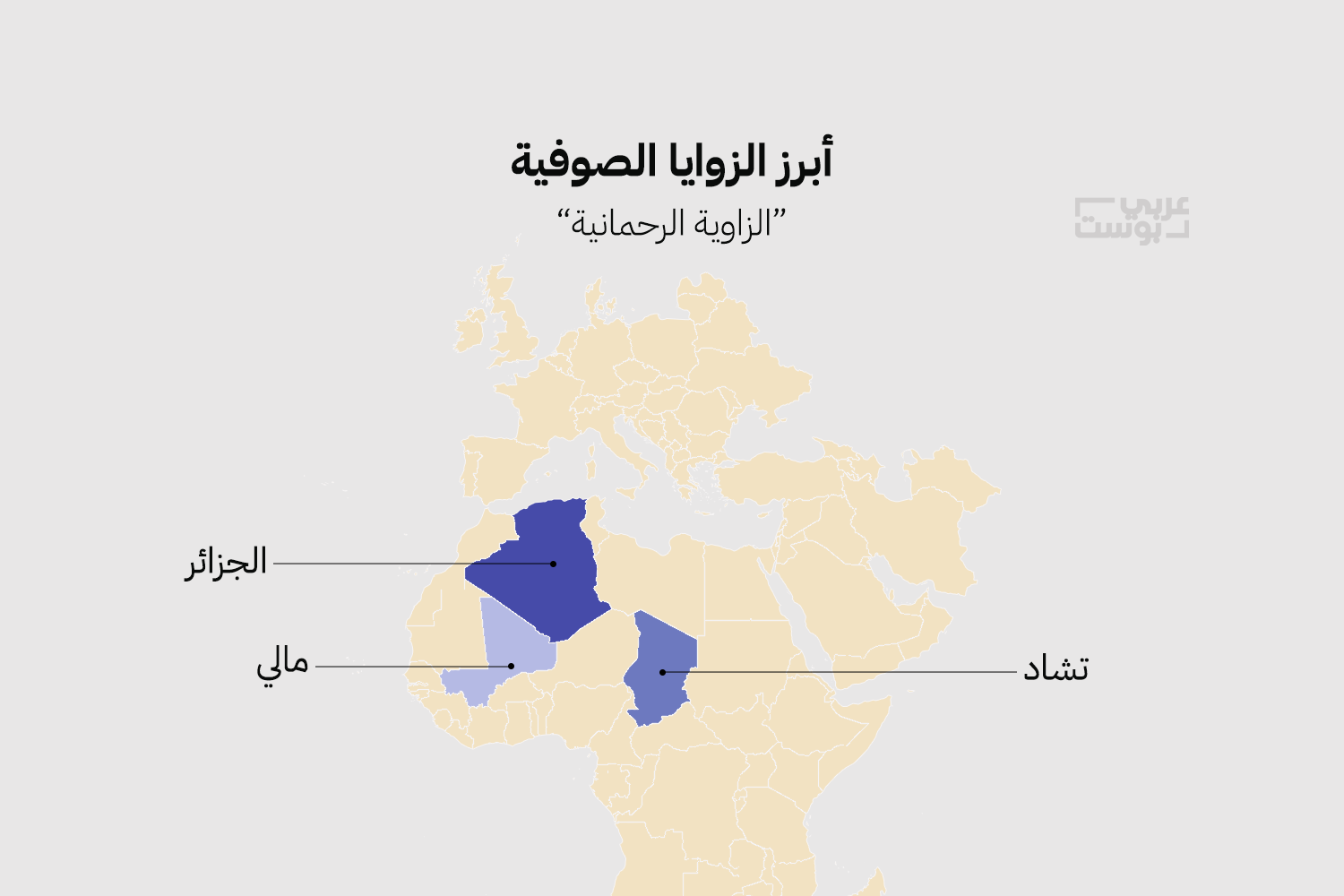

- أبرز الزوايا الصوفية الجزائرية وتأثيرها

الزاوية التيجانية: مركزها الجزائر ــ عين ماضي (مولد المؤسس)، رابط قوي مع فرع فاس المغربي؛ يتم تفعيلها في دول الساحل (بوركينا فاسو، النيجر، مالي) عبر إرسال وخطابات سنوية ومشاريع مشتركة. الجزائر تنافس المغرب على السلطة الرمزية لمنشأ التيجانية.

الطريقة القادرية والرحمانية: تمتد جذورها إلى العصر العثماني بـ177 زاوية وتاريخ سياسي عميق، تُستخدم كشبكات تأثير اجتماعي وثقافي إقليمياً.

الاستخدام السياسي الداخلي والخارجي: الزوايا تعمل كنظام دعم اجتماعي وديني؛ إذ وُثقت من قبل زيارات لمسؤولين كبار، منهم الرئيس الجزائري الحالي، خلال الحملات الانتخابية لإضفاء الشرعية، حيث زار تبون زاوية الشيخ عبد الكبير عام 2019.

هذه الزوايا التي عمل كل من المغرب والجزائر على دعمها داخل كل بلد وفي دول الساحل الإفريقي، كان لها إشعاع عالمي بدليل أعداد المريدين الذين يصلون إلى مئات الملايين من جنسيات مختلفة، ووصل تأثيرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما جعلها ساحة "حرب صامتة" أيضاً بين المغرب والجزائر لتحقيق النفوذ الديني.

الصراع ينتقل من أدغال إفريقيا إلى عواصم الغرب

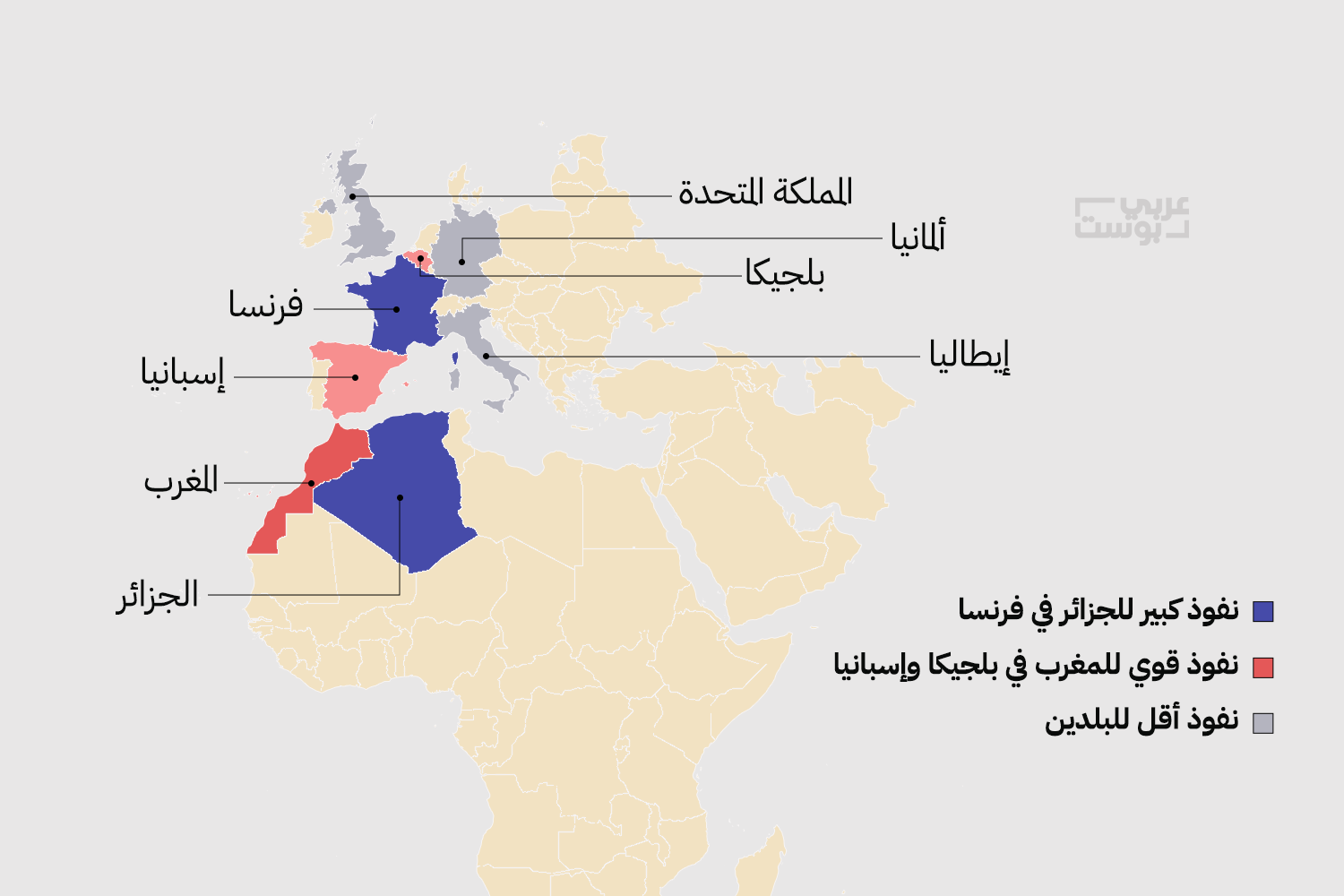

في الدول الأوروبية التي تعرف تواجداً كبيراً للجالية المغاربية، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، فإن تسيير الأمور الدينية يتم عبر "شبكة معقدة" وتختلف من دولة أوروبية إلى أخرى، إذ إن هناك عواصم عملت على منح نفسها مهمة تدبير أمور المسلمين، فيما منحت أخرى حرية أكبر لتنظيم ذاتي للمسلمين داخلها.

ما يجعل الأمر معقداً بالنسبة لأوروبا يمكن تلخيصه في تعدد الجمعيات الدينية وتبعيتها لبلدان الأصل، على سبيل المثال، هناك المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) الذي أنشأته الحكومة سنة 2003 كمنصة تمثيلية للمسلمين، لكنه يضم جمعيات ممولة من الجزائر مثل "اتحاد الجمعيات الإسلامية الجزائرية"، والمغرب مثل "تجمع مسلمي فرنسا"، وأيضاً تركيا ممثلة في "Diyanet الفرنسية".

فكل الأساليب متاحة في الصراع الشرس بين نظامي البلدين، والدين أحد أنجح هذه الوسائل، والبلدان يستغلان سيطرتهما على جوامع في المغتربات "لشحن المشاعر ضد البلد الآخر"، حسب ما أكده سلام كواكبي، مدير مكتب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بباريس لـ"عربي بوست".

- صراع كبير في فرنسا

في فرنسا، لا يقتصر التنافس بين المغرب والجزائر على الذاكرة والنفوذ السياسي وتحقيق المصالح الاقتصادية، بل يتجاوز ذلك إلى منابر المساجد وعمق الهوية الإسلامية. صراع صامت ومحموم، يُخاض بأدوات ناعمة وأسلحة غير تقليدية، على رأسها أئمة ووعاظ وجمعيات دينية.

هذا التنافس على التأطير الديني ليس وليد اليوم، بل جذوره تمتد إلى عقود، بالضبط خلال مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث رافق هجرة العمال المغاربيين إلى فرنسا وأوروبا الغربية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سعيٌ من الدول الأصلية إلى الحفاظ على الروابط الروحية والثقافية مع جالياتها.

في هذا السياق، سعت الجزائر إلى ترسيخ نفوذها عبر دعم المسجد الكبير في باريس وتأسيس رابطة الجمعيات الإسلامية بفرنسا (RMF)، بينما ركز المغرب على نشر المذهب المالكي والطريقة الصوفية وابتعاث الأئمة والمقرئين، بدعم من مؤسسات مثل مؤسسة الحسن الثاني ووزارة الأوقاف.

مع مرور الوقت، تحول هذا الحضور الديني إلى أداة جيوسياسية ناعمة، واستخدمه الطرفان لتعزيز التأثير داخل المساجد والجمعيات، في مواجهة تزايد التيارات السلفية من جهة، والتوجهات العلمانية الأوروبية من جهة أخرى.

تبلور هذا التنافس امتداداً لخلافات سياسية أوسع، تنعكس اليوم في خطب الجمعة، وتوزيع الأئمة، وتمويل المراكز الدينية، إذ لا يُعد ما يجري مجرد اختلاف فقهاء حول فتوى أو موعد صلاة، بل صراع جيوسياسي يشتبك فيه الديني بالسياسي، والروحي بالهوياتي، والمذهبي بالسيادي.

ما دام أن الرواية الرسمية للمغرب والجزائر طالما شددت على أن غاية توطين وجودها الديني في فرنسا، وفي بلدان أوروبية أخرى، ضرورة حتمية للمساهمة في "مكافحة التطرف".

لكن الخلافات العلنية التي شهدتها السنوات الأخيرة بين المنظمات الممولة من طرفهما والتراشق بالبيانات بين الجمعيات الممثلة لكل دولة أظهرت بجلاء ملامح سباق محموم لإعادة ترسيم النفوذ الرمزي والسياسي داخل الفضاء الأوروبي الإسلامي. في هذا السياق، لم يعد المسجد مجرد مكان للعبادة، بل صار رمزاً سيادياً.

فالمغرب، مثلاً، وبفضل الخبرة التي راكمها في بناء وتصدير "إسلام معتدل" قائم على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي، عمل منذ التسعينيات على دعم المساجد الكبرى في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، كما سعت الجزائر إلى استثمار عدد جاليتها الكبير في فرنسا، خاصة ومسجد باريس الكبير مثلاً، لتعزيز تأثيرها الروحي.

لكن هذه البُنى لم تكن بمنأى عن التوتر. فالمسجد الكبير بباريس، مثلاً، شهد خلافات عميقة بين تيارات جزائرية وأخرى ذات ميول مغربية أو مستقلة، وصلت حد الانقسام حول تعيينات داخلية، وهو ما استغلته الرباط في السنوات الأخيرة لتوسيع نفوذها عبر دعم بناء مساجد جديدة أو ترميم القديمة منها، شرط تبنّي مرجعيتها الفقهية.

الكاتب ورئيس مجلة "كل العرب" في باريس، علي المرعبي، قال إن مسجد باريس الكبير يشكل حالة رمزية ومؤثرة في هذا السياق، كونه تحت النفوذ الجزائري منذ فترة طويلة، ويُعتبر أحد أبرز المراكز الدينية الإسلامية في فرنسا.

في المقابل، تحاول الجمعيات المغربية تحقيق توازن من خلال دعم عدد من المساجد الكبرى في فرنسا وأوروبا الغربية. كما أن عامل التمويل يلعب أيضاً دوراً مهماً في هذا التنافس، وفقاً للمتحدث، خصوصاً خلال شهر رمضان حيث تزداد التبرعات من أبناء الجالية. هذا الدعم المادي يُستخدم لتقوية النفوذ داخل المساجد والجمعيات.

- التكوين العلمي مفتاح للتحكم في الخطاب

التحكم في منابر أوروبا لا يمر فقط من خلال تشييد المساجد والتمويل، ولكن أيضاً عبر تكوين الأئمة والمرشدين. فالرباط أطلقت "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات"، الذي يستقبل سنوياً عشرات الطلبة من إفريقيا وأوروبا، بهدف صناعة أئمة متمكنين من اللغة والثقافة الأوروبية، لكنهم حاملون للمرجعية المغربية.

وهذا ما تعتبره المملكة ضمانة روحية ضد التشدد من جهة، ووسيلة لحماية جاليتها من الانصهار أو الاختراق الإيديولوجي من جهة أخرى.

الجزائر، رغم محاولاتها اللاحقة، تجد نفسها اليوم في موقف دفاعي وأقل نشاطاً. ففي رمضان 2025، لم تتقدم بأي طلب رسمي لإرسال أئمة ومقرئين إلى فرنسا، في وقت أرسلت فيه الرباط نحو 200 قارئ مغربي إلى مختلف المساجد، وفقاً لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية.

هذا التراجع الجزائري يُقرأ في سياق أزمة دبلوماسية متقطعة مع باريس، لكنه أيضاً، بحسب مراقبين، مؤشر على ضعف القدرة التنظيمية والدبلوماسية في الملف الديني مقارنة بجارتها الغربية.

فالتنافس بين الجارتين بمثابة حرب لا يُذكر اسمها، ليست ظاهرة للعيان، ولا للمراقبين، ولا تظهر معالمها في المجتمع الفرنسي أو الغربي، لأنها ببساطة "حرب صامتة"، لأن لا الجزائر ولا المغرب من مصلحتهما تصدير خلافاتهما إلى الساحة الفرنسية، وفق المفكر وإمام مسجد مدينة بوردو بفرنسا طارق أوبرو.

ولفهم أكثر للوضع في فرنسا، يضيف المتحدث لـ"عربي بوست": "لقد دخلنا مرحلة اللا استقرار واللا يقين، لا اقتصادياً، ولا أيديولوجياً، ولا دينياً. أي أن الاستراتيجيات باتت متغيرة. والتنافس بين المغرب والجزائر لا يمكن فصله عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي".

والأمر لا يتعلق بخلاف فقهي أو ديني داخلي داخل الإسلام، بل هو صراع على النفوذ يخدم الأجندات السياسية لكل من المغرب والجزائر. "ونحن دائماً نأمل أن يتم فصل الدين عن السياسة، لتقديم صورة إيجابية عن الإسلام في الغرب، وعدم السماح بتحويل الخلافات السياسية إلى صراعات دينية تُسيء إلى الجاليات وإلى صورة الإسلام ككل"، يقول المرعبي.

يواصل الصحافي مفسّراً: "في ظل استمرار الخلافات بين الدولتين، يبدو أن هذا التنافس الديني-السياسي سيستمر بدوره، لا سيما في ضوء المكاسب المحتملة التي يمكن أن تحققها كل دولة من خلال توسيع نفوذها داخل الجاليات الإسلامية وتعزيز علاقاتها بالمؤسسات الرسمية الأوروبية المعنية بالشأن الديني".

- الأئمة.. سلاح ينشط أكثر في رمضان

شهر رمضان أحد أبرز مواسم هذه المبارزة الفكرية والمعركة الإيديولوجية بين الجارتين، إذ دأبتا على تأكيد حضورهما الديني وإبراز قوة تأثيرهما الروحية. ففي سنة 2021، أرسل المغرب 180 إماماً إلى فرنسا، في حين أرسلت الجزائر 76.

وفي رمضان 2025، زار فرنسا نحو 300 مقرئ، ثلثاهم تقريباً من المغرب، مقابل حضور ضئيل من الجزائر ومصر. هذه الأرقام تُظهر كيف تحول شهر الصيام من موسم تعبّد إلى اختبار رمزي للنفوذ الديني.

وسط هذا الصراع، تتصاعد الأصوات اليمينية الداعية إلى التشدد في مراقبة الحقل الديني وعدم "فتح الباب أمام أي تدخل أجنبي"، ما دفع وزارة الداخلية في فرنسا للرد بأن "استقبال مقرئين لرمضان تقليد تنظمه الدولة منذ عقود"، ولا يتعارض مع قرارها بوقف استقدام الأئمة الرسميين منذ 2024 ضمن خطة محاربة "الانعزالية الإسلامية".

صراع من نوع آخر في بلجيكا وإسبانيا وألمانيا

لا تقتصر معركة النفوذ الديني بين المغرب والجزائر على فرنسا. في بلجيكا، مثلاً، يبرز الحضور المغربي بقوة، خصوصاً في العاصمة بروكسل، حيث تمثل الجالية المغربية الأغلبية ضمن المسلمين، وتُعد الرباط فاعلاً مباشراً في المجلس التنفيذي للمسلمين البلجيكيين.

في إسبانيا، الأمر أشد وضوحاً: بحكم الجغرافيا والتاريخ الاستعماري القديم، يسيطر المغرب على الحقل الديني، ويدعم مراكز ومقرئين بشكل دوري.

أما في ألمانيا، حيث تبدو تركيا أكثر نفوذاً، فالحضور الجزائري محدود، بينما تمتلك الرباط شبكات قديمة من الجمعيات التي تأسست منذ التسعينيات، مستفيدة من أبناء الجالية في دوسلدورف وكولن وفرانكفورت. هذه الخريطة تُظهر أن المنافسة ليست مجرد ظاهرة فرنسية، بل هي معركة إقليمية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

أوبرو يوضح الفرق في منهجية عمل كل من الجزائر والمغرب لبسط تأثيرهما الديني، فيذكر أن المملكة باعتبارها "دولة غير علمانية، لها خصوصيتها؛ ويقودها ملك لديه صفة أمير المؤمنين، وتتمتع بمنظومة دينية متجذرة في التاريخ".

ويضيف أن "المغرب له تقليد سياسي وديني عريق ممتد في الزمن، كما أن قضايا مثل الصحراء تلعب دوراً في هذه المقاربة، ما يجعله يتحرك على أكثر من واجهة: اقتصادية، ودينية، وسياسية، ودبلوماسية. مقاربته مقاربة ناعمة لكنها متينة، وتُظهر وعياً واتجاهاً واضحاً".

كما أن الأنثروبولوجيا الدينية في المغرب تختلف عن الجزائر. عدد الأئمة المغاربة أكبر، لأن التدين في المغرب مؤطر من قِبل الدولة، أكثر مما هو عليه في الجزائر. هناك وضوح واستقرار في المنهجية المغربية، بخلاف المقاربة الجزائرية التي تبدو أكثر ارتباكاً.

أما في الجزائر، يقول أوبرو، لا يوجد تأطير ديني مماثل، "صحيح أن هناك زوايا وحفاظاً للقرآن، لكن المغرب لديه تقليد عريق في الإمامة، ويُموَّل الإمام من المسلمين مباشرة، بينما في الجزائر يُعتبر الإمام موظفاً لدى الدولة. وهذا ربما يقلل من الجانب التطوعي في التجربة الجزائرية. المسألة معقدة، ولا أدعي اليقين، لكن من خلال ما أراه، فإن المقاربة الجزائرية ليست مستقرة".

يستدرك الإمام: "طبعاً، توجد إشكالات في تأطير الجالية المغربية دينياً في أوروبا، وبعض الشخصيات التي أُوكلت إليها المسؤولية لم تكن على قدر التحدي، وبعض التصرفات أثارت الشكوك حول الجدية. فالقائمون على الشأن الديني هم بشر عاديون، ونلاحظ أحياناً تناقضاً كبيراً بين المظهر الديني والسلوك الفعلي."

فالتنافس الديني بين المغرب والجزائر يُستثمر في النفوذ السياسي والاقتصادي، وقد ظهر ذلك بوضوح في إفريقيا وفرنسا، والخلاف السياسي بين النظامين في الرباط والجزائر عميق ومتجذر، خاصة حول قضية الصحراء.

لهذا نجد أن هذا الانقسام يمتد إلى أوروبا، حيث تظهر التباينات بين الجمعيات الإسلامية القريبة من الجزائر وتلك القريبة من المغرب، في مشهد يعكس الصراع السياسي أكثر مما يعكس أي خلاف ديني داخلي.

النفوذ الديني لتحقيق مكاسب دبلوماسية

ما يبدو صراعاً مذهبياً أو دينياً بين المغرب والجزائر، هو في جوهره صراع سيادة ورمزية في زمن ما بعد الاستعمار. المسجد لم يعد حيزاً روحانياً فحسب، بل أصبح معبراً جيوسياسياً، تتحرك من خلاله الدول لتأطير جالياتها، وتعزيز خطابها، وتثبيت مكانتها في خريطة النفوذ الإسلامي.

وبينما تحاول أوروبا إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة، تظل الجاليات المغاربية في قلب هذه التوازنات الدقيقة، باحثة عن روحانية مستقلة وصادقة، لا تتحكم فيها لا باريس، ولا الرباط، ولا الجزائر، بل تنبع من واقعها اليومي، وحقها في عبادة غير مسيّسة.

علي المرعبي يقول إن البعد الديني حاضر بقوة ضمن مسلسل الصراع على النفوذ بين المغرب والجزائر في أوروبا، وتحديداً في فرنسا، نظراً لوجود جاليات كبيرة من أصول مغربية وجزائرية في هذه الدول.

هذا البعد الديني، بحسب المتحدث، "يتداخل بشكل واضح مع الصراع السياسي، حيث يُشكّل تأثيراً كبيراً داخل أوساط الجاليات، خاصة من خلال السيطرة على المساجد والجمعيات الإسلامية".

المرعبي يوضح لـ"عربي بوست" أن الجانبين، المغربي والجزائري، "يسعيان إلى توطيد علاقاتهما مع الجهات الرسمية الفرنسية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من خلال دعم جمعيات دينية محسوبة عليهما، أو عبر النفوذ على أئمة المساجد".

وأضاف أن هذا التنافس "يتجلى بوضوح في محاولات كل طرف للاستحواذ على المراكز الدينية الكبرى، باتخاذه وسيلة لإبراز مواقفهما السياسية وتوسيع حضورهما داخل المجتمع المسلم في فرنسا".