تراوحت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على هذا الاتفاق، ما بين التفاؤل المشوب بالكثير من الحذر والتروّي على الصعيد الإقليمي، لأن تاريخ العلاقات العربية- الإيرانية اكتنفه كثير من حالات الصراع والمنافسة.

أما على الصعيد الدولي فكانت هذه الردود تعبر عن حالة من الدهشة وعدم الوضوح، ويعود السبب في ذلك، إلى أن جميع المحاولات الدولية، خاصة المحاولات الأمريكية، كانت تعمل على تأجيج الصراع العربي- الإيراني، مذهبياً وسياسياً وأيديولوجياً، إضافة إلى إحياء النعرات العرقية والإثنية.

لاشك أن هذا الاتفاق قد أحدث تغيرات جوهرية في الخرائط الاستراتيجية ومفهوم الجيوبوليتيك في منطقة الشرق الأوسط. بعد أن كادت تصبح حقائق وجودية على الأرض غير قابلة للتغيير أو التعديل، فجاء الرد أولاً على تغيير مفهوم القدرة، وهو بالمصطلح العسكري يعني الاستطاعة على استخدام القوة المتاحة في الزمان والمكان المحددين دون تردد.

ما سبق يعني أننا نقف اليوم على أعتاب فترة زمنية قريبة جداً، قد تعلن إيران نفسها قوة نووية، فيصبح الردع هو سيد الموقف، وتنتفي التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية بتسهيلات أمريكية.

ماذا يعني هذا الاتفاق للقوى المشاركة المؤثرة والمتأثرة؟

يبدو جلياً أن القوى المؤثرة والمتأثرة بهذا الاتفاق، هي الصين والولايات المتحدة وإسرائيل، وبالنظر لطبيعة العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد، واعتبار إسرائيل ضابط إيقاع إدارة النزاعات في المنطقة ومحركاً لمفهوم التناقضات البينية، بين العرب وإيران دينياً ومذهبياً وسياسياً.

فإنه من الطبيعي أن تحاول هذه الدول توظيف وتقييم هذا الاتفاق بما يتناسب وتحقيق مصالحها، وعليه فسيكون من المناسب أن نبدأ في الحديث عن هذه الدول، على اعتبار أن طبيعة المنافسة بينها هي المحرك الأساس لهذه الاتفاقية وما يمكن أن يتبعها، إذا كُتب لها النجاح والاستمرار.

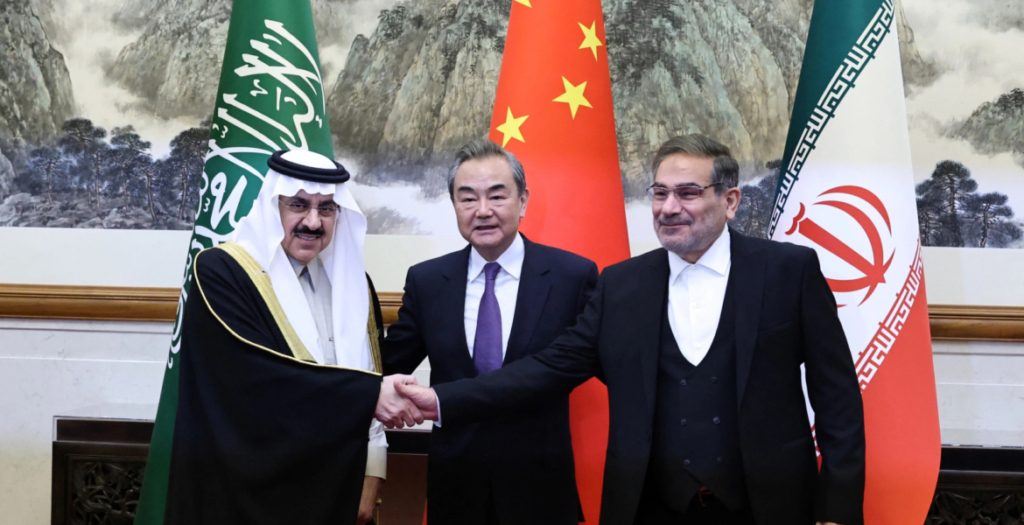

لم تكن محادثات إعادة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين إيران والسعودية منبثقة من وساطة صينية بالأصل، بل كانت تجري عبر قنوات عراقية وعُمانية من وراء حجاب، إلا أن حالة الغموض التي لا تزال تطرح السؤال الأهم وهو: كيف دخلت الصين على خط المفاوضات؟

لتصبح هي راعية هذا الاتفاق وتظهر بالإعلام الدولي بأنها القوة الدولية القادرة على إطفاء جمر الخلافات بين إيران والسعودية، وأن تعمل على عقد قمة خليجية في بكين تحضرها إيران، ليتم تدشين مرحلة جديدة من بناء الثقة، وإعادة العلاقات على أسس متينة تمحو كل مبررات الخلاف والاختلاف، وتعطي مؤشراً قوياً على عبور الصين للعب أدوار جيوبوليتيكية وجيواستراتيجية في المنطقة، الذي لم يكن من قبل متاحاً للصين أن تكون فيه.

إن قيام الصين بهذا العمل أحدث صدمة في الفكر السياسي والاستراتيجي الأمريكي، والذي يبدو أنه أُخذ على حين غرة من قيام الصين بهذا العمل، والذي يمكن أن يمهّد لها الطريق للعب دور دولي جديد، يقود إلى تعديل نظام القطبية الأحادية، والتوجه لاعتماد نظام دولي متعدد الأقطاب.

بالرغم من أن دور الصين كان استضافة المحادثات ورعايتها، إلا أنها لم تظهر أي إشارة ولو من طرف خفي بأنها ستكون الضامنة للاتفاقية والمحافظة على سيرورتها المتفق عليها.

يعتبر دخول الصين إلى جغرافيا سياسية جديدة، كانت فيما مضى حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وشكل علامة استفهام ما زالت تؤرق الساسة الأمريكان، فهل كان هذا الدخول خطوة صينية محسوبة في معادلات التنافس الجيوسياسي والجيو استراتيجي لكلتا الدولتين، وهل يمكن أن يقود إلى تصادم جديد؛ مباشر أم بالوكالة؟ تقوده الولايات المتحدة لعرقلة نهوض التنين الصيني أو تأخير صحوته.

من الناحية الاقتصادية، شكلت الاتفاقية دفعة قوية للاقتصاد الصيني، والذي يعتبر القوة الاقتصادية المهيمنة في المنطقة، حيث سعت الصين لمواءمة مكانتها الدبلوماسية مع بصمتها الاقتصادية. إن جعل إيران والسعودية توقعان على اتفاق لخفض التصعيد هو بالتأكيد فوز للصين. لكن المستقبل هو من يحكم على قدرة الصين لجعل الفرقاء ملتزمين بالاتفاقية، وهذا بحد ذاته تحدٍ للتأثير الحقيقي للصين.

النظرة الأمريكية للاتفاق

يبدو أن للتاريخ شواهد على القدرات الصينية في التعامل مع منافسيها الدوليين، فوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست، استذكر شعوره بأنه عاش تجربة اليوم سابقاً، وهو يراقب رعاية الصين للاتفاق السعودي- الإيراني.

فما أشبه اليوم بالأمس لما أنجزه كيسنجر في عام 1971م. حيث قال كيسنجر: "أنظر إليه كتغير جوهري في الوضع الإستراتيجي بالشرق الأوسط"، وأضاف "أن السعوديين يحاولون موازنة أمنهم من خلال اللعب بورقة الولايات المتحدة ضد الصين".

وبطريقة مشابهة لما قام به الرئيس ريتشارد نيكسون على اللعب بالتوتر بين بكين وموسكو في اتفاقهما التاريخي. وعليه فخفض التوتر في منطقة الخليج هو في مصلحة الجميع على المدى القريب كما قال: "لو أراد الرئيس شي جين بينغ لعب دور مَن يحاول ضبط إيران وتطمين السعودية، فحظاً سعيداً له، فالولايات المتحدة تحاول عمل هذا منذ عام 1979م، وحرف قوس الثورة الإيرانية نحو الاستقرار".

إن ظهور بكين كصانع سلام، حسب قول كيسنجر في هذه الاتفاقية، سيغيّر شروط المرجعية الدبلوماسية الدولية، فهل يعني هذا حقاً أن الولايات المتحدة لم تعد القوة التي لا يستغني عنها أحد بالمنطقة، لذلك دخلت الصين لتكون مشاركة بحصة من هذه القوة، وهي بذلك تحركت خطوة مهمة بهذا الاتجاه.

ماذا يعني هذا الاتفاق لإسرائيل؟

يمكن القول بأن هذا الاتفاق قد أحدث ضربة موجعة لإسرائيل، بعد أن استطاعت بسياستها الخارجية تصوير إيران بأنها العدو الرئيسي للدول العربية وخاصة دول الخليج، وأنها استبدلت صفتها الأصلية بأنها دولة احتلال وفصل عنصري، لتصبح دولة صديقة تمد يد العون للدول العربية لمساعدتها ضد إيران مقابل التطبيع واتفاقات إبراهام، جاء هذا الاتفاق لينسف كل ما بنته إسرائيل وتحاول أن تبنيه.

قاد هذا الاتفاق إلى كشف المستور الإسرائيلي وتعرية مظاهر الود والصداقة التي كانت تبديها للدول العربية، خاصة بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة، لتنكشف حقيقة الزيغ الإسرائيلي من خلال سلوكيات وزراء هذه الحكومة المتطرفة، ومن خلال رعونة الخطاب السياسي الإسرائيلي وآخر ما صدر عن وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بمحو مدينة حوارة عن الأرض وعرضه خارطة الأردن وفلسطين على أنها خارطة إسرائيل.

شكّلت هذه الاتفاقية رافعة قوية ودفعة معنوية للشباب الفلسطيني المقاوم، والذي دخل مرحلة جديدة في تكتيكات العمل المسلح ضد المحتل الإسرائيلي.

ربما تقود هذه المصالحة إلى رأب الصدع في حدود الجغرافيا العربية، في العراق وسوريا ولبنان واليمن؛ ما يعني إيقاف حالة النزيف التي كادت تأتي على كل شيء، والتي يمكن أن تعيد الخطاب السياسي العربي الداعم للحق الفلسطيني يصلابة أكبر وأقوى.

فشل نتنياهو في تصوير نفسه بأنه القائد التاريخي لإسرائيل في جلب الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم تنفيذ وعده بزيارة أبوظبي، وعدم قدرته على إغراء السعودية بما يبعدها عن إيران، ويدفعها للمصالحة والتطبيع معه.

فشل الحكومة الإسرائيلية في إقناع الإسرائيليين بأنها حكومة تحقيق الأمن والاستقرار وضبط كل ما من شأنه أن يعكر صفو الحياة بداخل الكيان الصهيوني، وما نشهده هذه الأيام من مظاهرات حاشدة في كل المدن الإسرائيلية لهو دلالة واضحة على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

دوافع السعودية وإيران

وجدت كل من السعودية وإيران أن مصالحهما الأمنية والقومية لن تتحقق عن طريق الاشتباك والتصادم والقطيعة، فمصالحهما تضغط على تصفير مشاكلهما والبحث عن استراتيجية عمل مستدامة لكل منهما.

الدوافع السعودية لتوقيع الاتفاقية

تعود الدوافع السعودية للتوقيع على هذا الاتفاق لما يلي:

- النظرة الواقعية العقلانية، تحكيم العقل في السلوك المتبع على أرض الواقع.

- القناعة السياسية، حسب مفهوم القوة والقدرة، وأن مسار التطبيع مع العدو الصهيوني عالي التكلفة ومحدود الفائدة.

- السعي لإنهاء الأزمة اليمنية بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف مع الوصول إلى تفاهمات أكبر حول قضايا المنطقة لاسيما في العراق وسوريا ولبنان.

- العمل على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، على قاعدة تصفير المشاكل والفصل بين الملفات، وهو ما عكسته سياسة التقارب مع تركيا وقطر وروسيا والصين مع الاحتفاظ بعلاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع إبقاء الباب موارباً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في مرحلة ما قادمة.

- عكست هذه الاتفاقية سياسة خارجية متوازنة بعكس السياسة الصفرية السابقة التي تصنف الدول والكيانات لفريقين "إما مع أو ضد".

- سعي السعودية لرفع مستوى دورها ومكانتها في المنطقة، بعد أن تراجعت فترة من الزمن لصالح دول إقليمية أخرى هي "تركيا وإيران".

- ربما يكون التخوف من ضربة إسرائيلية لإيران مدعاة لقيام إيران أو أذرعها في المنطقة، بالرد على ذلك بضربات على مواقع حيوية في السعودية، وهي بهذا الاتفاق تنأى بنفسها عن أن تكون راضية بقيام إسرائيل بتنفيذ هجمات على إيران.

دوافع إيران لتوقيع الاتفاقية

بالنسبة لإيران، هناك دوافع إقليمية ودولية قد تكون ساعدت على دفع إيران للتوقيع، وهي بالمجمل كما يلي:

- الانفتاح على أية محاولة سعودية باتجاه التفاهم معها نتيجة تدهور علاقاتها مع الغرب.

- ازدياد حالة الريبة والشك المتأصلة بين الدول الغربية وإيران، مع فقدان الثقة بينهم بشكل كبير.

- اتساع الفجوة في تدهور العلاقات بين إيران والدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.

- زيادة الضغوط على إيران بسبب ملفها النووي.

- احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة لمفاعلات إيران النووية.

- استمرار موجة الاحتجاجات في الداخل الإيراني بمساندة ودعم وتخطيط سعودي.

- تداعيات الموقف الإيراني من الحرب في أوكرانيا، وما يمكن أن ينتج عنها.

- الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها إيران والتي قدرت بـ 150 مليار دولار، إضافة إلى خسائر لمدخولات الحرس الثوري، والذي صنفه ترامب كمنظمة إرهابية.

لقد جاء تحرك كل من إيران والسعودية لعقد هذا الاتفاق، كمن يلقي حجراً في المياه الراكدة ليحرك موجات العمل سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً، لتصفير المشاكل بينهما، وإعادة رسم خطة عمل استراتيجي جديد يتواءم مع التغيرات المتسارعة في الخرائط الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

والوصول إلى شعور مشترك بينهما بأن محصلة هذا العمل، هي القيام بوقف النزيف والخسارة المتواصلة، والوصول إلى استراتيجية التقارب التي يكون فيها الطرفان متساويين بالخسارة ويكون الربح هو سيد الموقف بالمحصلة النهائية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات التقارب للبدء في عملية التغيير والتكيُّف مع هذا التغيير من خلال:

تغيير طريقة التفكير، لأن من لا يستطيع تغيير تفكيره لن يكون بمقدوره تغيير واقعه؛ التخلي عن الشعور بالفوقية، بمعنى التخلي عن أخطاء الماضي والاعتراف بها والنظر للمستقبل.

إطلاق العنان للبحث عن فرص جديدة لتغيير النمط السلوكي السائد كبادرة حسن نية للتجديد؛ لذلك يبدو أن كلاً من السعودية وإيران، وصلت لقناعة بضرورة التغيير والتكيُّف معه، إن لم يكن حباً فيه، فليكن حباً بالمصلحة المتأتية منه، طالما البقاء في أتون الماضي، لا يمكن أن يقدم الفائدة المرجوة، بل مزيداً من استنزاف للمقدرات.

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في قسم الآراء والتجارب الشخصية عن طريق إرسال كتاباتكم عبر هذا البريد الإلكتروني:opinions@arabicpost.net

مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.