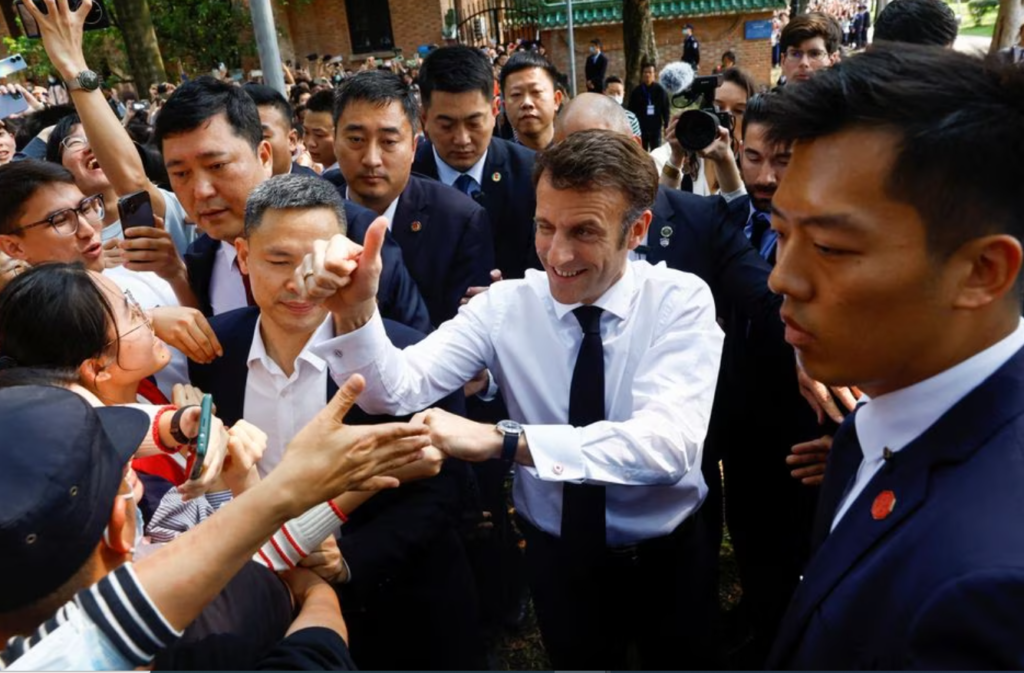

"رحلة هدفها التغزل في الصين نكاية في أمريكا"، يبدو هذا خلاصة زيارة ماكرون للصين، وهي الزيارة التي حمل فيها الرئيس الفرنسي أكثر من غصن زيتون لبكين، بل حمل معها إشارات على اعتراف فرنسي أوروبي بمكانة الصين كدولة عظمى أعلى مقاماً من باريس، ودعوة لها بحكم هذه المكانة بأن تصبح عراباً للحل في الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومثل أقرانه الغربيين بدا واضحاً أن ماكرون سعى لإقناع الصين بألا تقدم على خطوة تقديم السلاح لموسكو، وهي الخطوة التي يتحدث عنها الغرب مراراً، دون وجود دلائل عليها.

ولكن ماكرون كان أكثر جرأة من القادة الأوروبيين الآخرين في اعترافه بصعود نفوذ الصين، حيث قال إنها الدولة الوحيدة القادرة على إحداث تأثير فوري وجذري على الصراع، وسعى بقوة لجعلها وسيطاً محايداً في الأزمة.

ماكرون، يدرك جيداً أن فرنسا ليست نِداً للعملاق الصيني، لذلك رافقته أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في رحلته لموازنة الثقل الصيني بثقل الاتحاد الأوروبي، بل اتصل أيضاً بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى لا يثير حفيظة واشنطن، التي تسعى لخنق بكين لا الانفتاح عليها.

وتلقى الرئيس الفرنسي دعماً معنوياً آخر من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي اعتبر "أي مساعدة عسكرية من جانب الصين لروسيا ستكون خطأً تاريخياً له تداعيات بالغة".

زيارة ماكرون للصين لم تؤدِّ إلى إدانتها للغزو الروسي كما كان يريد

كل هذا الضغط الغربي حمله ماكرون معه إلى بكين، إلا أن الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) غير متفائل كثيراً بشأن إمكانية فك الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا، حسب ما ورد في تقرير لوكالة الأناضول.

فبعد ختام ماكرون زيارته إلى الصين، بين 5 و7 أبريل/نيسان الجاري، لم يحصل من الزعيم الصيني سوى وعد بدعم "أي جهد للسلام في أوكرانيا"، دون إدانة للهجوم الروسي.

وقبل نحو أسبوعين من زيارته إلى موسكو، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، علاقته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ"الصداقة الأبدية"، بينما قال فلاديمير بوتين، إن كليهما يقفان "كتفًا إلى كتف" في مواجهة "الجهود الأمريكية العنيفة بشكل متزايد لردع روسيا والصين".

وفرنسا لا تملك ما تقدمه للصين للتخلي عن هذه "الصداقة الأبدية"، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على بكين في ملف تايوان، وتفرض عليها تطويقاً استراتيجياً عبر حلفائها الآسيويين.

بل وصل الأمر إلى فرض واشنطن عقوبات على الشركات التكنولوجية الصينية مثل "هواوي" و"تيك توك"، وتحاول حرمان بكين من تكنولوجيا أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).

وكلما زاد الضغط الأمريكي على الصين اقتربت أكثر من روسيا، وعززت تحالفها معها، ما يهدد بهزيمة الجيش الأوكراني المدعوم غربياً إذا ما قررت بكين دعم موسكو بالأسلحة والذخائر.

إنه يجرب قفازات باريس الناعمة بدلاً من لكمات واشنطن

منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، لم تتوقف اللكمات الأمريكية لبكين من عقوبات إلى انتقادات، وصولاً لزيارة نانسي بيلوسي المثيرة للجدل لتايبيه.

وأوروبا تحديداً بعد أن كانت تقاوم هذا التوجه في عهد ترامب، أصبحت تسير خلفه مضطرة في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خاصة بعد أن أصبحت تحتاج للحماية الأمريكية بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولكن باريس تحاول استبدال لكمات واشنطن بقفازاتها الحريرية الناعمة، عبر استبدال لغة التشدد الأمريكي بلغة حوار هادئة يحترم فيها الغرب مكانة الصين كقوة عالمية لا يمكن تجاهلها.

وبدل دفع بكين نحو موسكو، يحاول ماكرون على ما يبدو فتح المجال لها لكي تكون شريكاً للغرب، سواء اقتصادياً أو كوسيط في الحرب الأوكرانية، مع التلويح بعصا العقوبات إذا اختارت الصين تموين الجيش الروسي بالسلاح.

ففرنسا تدرك أن الصين لعبت الدور الأبرز في إضعاف تأثير حزمات العقوبات المتتالية على الاقتصاد الروسي نظراً لعدم انخراطها فيها، واستيعابها للمنتجات الروسية التي باتت منبوذة في الغرب.

فوصول المبادلات التجارية بين روسيا والصين إلى 190 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 30% عن عام 2021، يعكس الدور الذي لعبته بكين في تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية على موسكو، وتحويل جزء من الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي والنفط نحو الصين بعد أن قررت أوروبا التخلي عنها تدريجياً.

ما حصل عليه ماكرون هو وعد من الرئيس الصيني بالاتصال مع نظيره الأوكراني

من بكين، اعتبر ماكرون، أن دعم "المعتدي الروسي" يعني التحول إلى شريك له، في إشارة إلى الصين، التي ترفض إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وهنا تكمن صعوبة مهمة ماكرون، في كسر التحالف بين بكين وموسكو، الموجودتين ضمن مجموعتي "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، الساعيتين لبناء عالم متعدد الأقطاب.

لذلك أكثر ما يتوقع أن يحققه ماكرون في زيارته الثالثة إلى بكين، أن يقنع الزعيم الصيني، بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وهو ما لم يرفضه "شي جين بينغ"، وفق ما تحدث عنه الإعلام الفرنسي.

فهذه المكالمة من شأنها أن تمنح دعماً معنوياً لكييف في حربها ضد روسيا، وأن توازن ولو جزئياً زيارة الزعيم الصيني إلى موسكو، وتسحبه قليلاً نحو مربع الحياد.

ورغم أن الصين تؤكد على حيادها دوماً في الحرب الروسية الأوكرانية، ولا تعترف بشرعية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وللمحافظات الأوكرانية الأربع، إلا أن الدول الغربية لا تثق في هذا الحياد، وتعتبر أن بكين أقرب إلى الموقف الروسي.

ولم يتفاعل الغرب بجدية مع مبادرة الصين للسلام في أوكرانيا، الداعية لوقف إطلاق النار، وتجاهلها تماماً، ورفضتها كييف مادامت لا تنص على انسحاب روسي من أراضيها، بينما رحبت بها موسكو.

لكن تصريحات ماكرون، بأن الصين، بإمكانها أن "تلعب دوراً رئيسياً" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا، من شأنها أن تفتح النقاش بشأن المبادرة الصينية للسلام، المكونة من 12 بنداً، رغم تشكيك واشنطن وحلف الناتو في جديتها، إذ يرى الأخير أن "بكين لا تتمتع بمصداقية كبيرة كوسيط".

وعلق ماكرون، على المبادرة الصينية بأنها "تظهر بذلك إرادة لتولي مسؤولية ومحاولة شق طريق يؤدي إلى السلام"، وهو بذلك يفتح المجال لمناقشتها دون أن يتبناها.

فالمقاربة الفرنسية تجاه الصين أقل تشدداً من التصور الأمريكي المشكك في نواياها، ويربط مبادرتها في أوكرانيا برغبتها في استعادة تايوان ولو بالقوة المسلحة، وهذا جوهر الخلاف بين باريس وواشنطن.

زيارة ماكرون لبكين موجهة لواشنطن فهو يقدم نفسه كمتحدث باسم أوروبا وليس الغرب

إلى حد كبير بدا من زيارة ماكرون للصين وتصريحاته بعدها بأنه يقدم نفسه كمتحدث باسم أوروبا وليس الغرب أو الناتو.

فكان لافتاً أن تصريحات ماكرون بعد الزيارة لم تكن موجهة إلى حد كبير لا لروسيا ولا الصين ولكن لشركائه الأوروبيين، تدعوهم لعدم الانجرار خلف العداء الأمريكي للصين، وبدا أنها تحمل في طياتها دعوة لتشكيل تكتل ثالث بين أمريكا والصين مقابل دعوة واشنطن لجبهة غربية موحدة ضد بكين وموسكو.

يذكّر هذا الموقف بتعاطف ماكرون الكبير مع روسيا قبل غزوها أوكرانيا، ثم سياسته الهادئة تجاه موسكو بعد الغزو.

لقد عاد لخطاباته الحماسية

واللافت أن زيارة ماكرون للصين أعادت للرجل خطابه الحماسي الهجومي الذي كان يتميز به قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أصبحت خطابات ماكرون قليلة وأغلبها حزينة وغير حماسية منذ الغزو الروسي الذي شكل طعنة لجهوده الشخصية للوساطة، ورؤيته التي تركز على أن روسيا جزء من أوروبا، (بينما أمريكا وتركيا ليستا كذلك).

كما أن الحرب الروسية على أوكرانيا والاصطفاف الأوروبي خلف أمريكا التي تقود الدعم الغربي لأوكرانيا، أضعفا طموحات فرنسا في قيادة أوروبا وسياسياً وعسكرياً، بل بات دور فرنسا في الأزمة الأوكرانية هامشياً مقابل تصاعد دور ألمانيا وبريطانيا وحتى دول أوروبا الشرقية مثل بولندا.

دوافع الزيارة

ماكرون يحاول إحياء مساعيه لتزعم أوروبا التي خربتها الأزمة الأوكرانية

بينما عززت الحرب الأوكرانية التأكيد على القيادة الأمريكية للغرب، فإن واشنطن استغلت الحرب في أوروبا لتحشد دول القارة خلفها في المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية المتصاعدة مع الصين، بما في ذلك مطالبة دولة مثل هولندا بوقف توريد أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة لبكين، والطلب من برلين فرض قيود شبيهة، إضافة لدعوة الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على استحواذات الشركات الصينية لشركات أوروبية والبعثات العلمية للجامعات وكذلك الأبحاث المشتركة.

بالنسبة لفرنسا، وماكرون تحديداً، فإنه يتألق دوماً في البحث عن عدو وهمي لأوروبا مثلما فعل مع تركيا في بعض الأوقات، عدو يوفر مسوغاً لقيادة فرنسا للقارة بدلاً من القيادة الأمريكية للغرب، عدو لا يشكل ادعاء مواجهته تكلفة للقيادة الفرنسية المزعومة للقارة.

بالنسبة للفرنسيين فإن منافسة أمريكا وبريطانيا والعداء للإسلام عادة خطاب أكثر شعبية من العداء لروسيا أو الصين، ودعم أوكرانيا في فرنسا شعبياً أقل بكثير من بقية دول أوروبا ولاسيما ألمانيا المجاورة، والشركات الفرنسية كانت آخر شركات أوروبية تخرج من روسيا.

وفي الانتخابات الفرنسية الأخيرة لم يُخفِ عدد من المرشحين من اليمين واليسار تأييدهم بدرجات متفاوتة لروسيا.

باريس تريد من أوروبا التخلي عن حماية أمريكا دون تقديم بديل

وعلى عكس دول شمال أوروبا الغنية مثل الدول الإسكندنافية وألمانيا وهولندا، فإن فرنسا ليست لها علاقة وثيقة اقتصادية مع أمريكا.

كما أن لديها قوة عسكرية كبيرة وأسلحة نووية ولا تجاور أي أعداء، وبالتالي هي لا تحتاج مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية ودول شرق أوروبا لحماية أمريكا من الخطر الروسي.

ففرنسا تمتلك ترف الادعاء بقدرتها على الاستغناء عن أمريكا عسكرياً، وهي تدعو بقية أوروبا للسير على خطاها، رغم أن باريس واقعياً لا تقدم للأوروبيين بديلاً عن الحماية الأمريكية، ومساعدتها العسكرية لأوكرانيا على سبيل المثال محدودة جداً، وأقل من دولة متوسطة مثل بولندا.

حتى في الشراكات في مجال الصناعات العسكرية تفرض فرنسا قيوداً على نقل التكنولوجيا لحلفائها الأوروبيين.

ماكرون يريد صرف النظر بعيداً عن المظاهرات ضد قانون التقاعد

كما أن ماكرون، الذي يواجه أعنف مظاهرات وأكثرها انتشاراً بعد احتجاجات السترات الصفراء، وجد في زيارته للصين فرصة لإبعاد الأضواء عن الرفض الشعبي لقانون رفع سن التقاعد.

وأتاحت زيارة ماكرون للصين وما أعقبها من تصريحات تدعو لعدم الانجرار خلف العداء الأمريكي لبكين فرصة له ليظهر نفسه كزعيم فرنسي وأوروبي قوي يرفض السير في ركاب أمريكا عكس بقية قادة أوروبا.

ومقاربة التصدي للهيمنة الأمريكية مقاربة محببة شعبياً في فرنسا، وظهرت واضحة في عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، الذي حرر الأمريكيون والبريطانيون بلاده من النازيين خلال الفصل الأخير من الحرب العالمية الثانية، ولكنه سارع بمخالفة أوامر الأمريكيين ودخل باريس على رأس قواته لينسب فضل تحرير باريس له وللجيش الفرنسي (الذي كان يضم أعداداً كبيرة من المهاجرين)، وليس للأمريكيين والبريطانيين.

فرنسا تريد تعويض ما فاتها اقتصادياً مع بكين

ورغم أن فرنسا ليست لديها علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين مثل ألمانيا، إلا أنها أيضاً ليست لديها علاقة اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة مثل دول شمال أوروبا، ولذا يبدو أن الرئيس الفرنسي قرر السير عكس التوجه الأمريكي الداعي للابتعاد عن الصين، وذلك بالسعي للتقارب مع بكين اقتصادياً.

ففي محاولة منه لتدارك تأخر بلاده في دخول السوق الصينية الضخمة التي تحوي أكثر من مليار و400 مليون مستهلك، رافق ماكرون إلى بكين نحو 54 رئيس شركة فرنسية لها ثقلها الاقتصادي.

ففرنسا تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة، خاصة مع إعلان ماكرون انتهاء عهد الرفاهية، والسوق الصينية من شأنها أن تحمل بعض الحلول لأزمات باريس، رغم تشبعها مع بداية العشرية الأولى من القرن الـ21، وفق مستثمرين.

لكن ماكرون، يعتزم الاستمرار في الضغط من أجل "وصول أفضل إلى السوق الصينية" و"ظروف منافسة عادلة"، كما حدث خلال زيارته في 2018 و2019، وفق وسائل إعلام محلية، ونقلاً عن مقربين منه.

لذلك لا يريد ماكرون إقفال أبواب أوروبا في وجه الصين، ويقول إن "أوروبا مطالبة بمواصلة علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع بكين".

فبقدر ما تسعى الصين لفتح الأسواق الأوروبية أمام سلعها واستثماراتها بعد التعثر الذي حدث في 2021، فإن فرنسا مهتمة أيضاً بمنافسة كبار المستثمرين الأمريكيين في الصين على غرار "أيفون" وتسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وكللت زيارته ببعض الصفقات، أبرزها توقيع شركة إيرباص للمروحيات على عقد لتوريد 50 مروحية متعددة المهام من نوع H160.

فماكرون، يسعى ليكون المحاور الرئيسي للغرب مع الصين، بعد أن أخفق في أن يكون المحاور المباشر لبوتين.

لكن ماذا عن مواقف باقي قادة أوروبا من دعوة ماكرون للاستقلال عن سياسة أمريكا تجاه الصين؟

تتباين مواقف الدول الأوروبية حسب طبيعة علاقتها مع روسيا والصين وأمريكا.

دول أوروبا الشرقية خاصة الدول الملاصقة لروسيا مثل جمهوريات البلطيق وبولندا هي عادة أقرب الدول الأوروبية في المواقف لأمريكا، جزء من ذلك هو انبهار من شعوب هذه الدول التي كانت يوماً شيوعية، بالولايات المتحدة معقل الرأسمالية والحداثة والتغريب، ولكن الجزء الأكبر نابع من الكراهية لروسيا المحتل السابق، وهم يعلمون أن القوة الحقيقية التي يمكن أن تحميهم من موسكو هي واشنطن، ليست باريس ولا برلين.

وفي الوقت ذاته، هذه الدول ليس لها استثمارات ولا تجارة واسعة مع الصين مثل دول أوروبية أخرى، لذلك لم يكن غريباً أن تكون أول دولة أوروبية تسمح لتايوان بفتح تمثيل دبلوماسي هي ليتوانيا؛ ما أثار غضب بكين، ولم تأبه كثيراً لفرض قيود على تجارتها مع بكين، وهذه خطوة تمت بالطبع بالتنسيق مع واشنطن.

وهذه الدول في الأغلب ستكون غاضبة من محاولة فرنسا الفصل بين الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه الصين.

ألمانيا قد تكون سعيدة بخطاب ماكرون المنتقد لواشنطن حتى إن لم تؤيده بالكامل

وهناك الدول الإسكندنافية وألمانيا، وهي دول لديها مصالح اقتصادية واسعة مع الصين لا سيما برلين والسويد، وفي الوقت ذاته هي تحتاج لأمريكا بشدة سواء لأسباب اقتصادية أو لحمايتها من روسيا، وبالتالي هي مضطرة لمجاراة دعوات واشنطن لمحاصرة الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، ولكنها قلقة من تضرر اقتصاداتها وشركاتها من ذلك.

ولذلك فإن هذه الدول قد تكون مرتاحة لدعوة ماكرون للفصل بين بين الموقفين الأوروبي والأمريكي تجاه الصين، وهذا الارتياح ليس تأييداً مطلقاً لفكرة انفصال أوروبا عن أمريكا، كما يريد ماكرون بل بهدف إبطاء وتيرة فرض القيود الأمريكية على الصين التي قد تضر بأوروبا.

وتتشابه مواقف هولندا وإيطاليا مع هذا الموقف، رغم أنهما لا يتعرضان لخطر روسي مباشر، ولكن لديهم علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين، وهما حليفان مقربان لواشنطن عكس باريس.

بينما هناك بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي ولكن التي ما زالت تؤثر في السياسة الأوروبية والتي تنتهج نهجاً ملاصقاً للسياسة الأمريكية، حتى إنه في الأغلب لو أن ولاية كاليفورنيا دولة مستقلة لأخذت سياسة أكثر اختلافاً عن واشنطن.

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يشكل كتلة مستقلة منافسة للصين وأمريكا؟

من الناحية النظرية نعم، حجم الاقتصاد الأوروبي يكاد يتساوى مع نظيره الأمريكي في الحجم، وأكبر بنحو الثلث من الصين.

ولكن واقعياً الاتحاد الأوروبي ليس دولة، بل كتلة، ليس لديه جيش ولا شعب على استعداد ليموت من أجله.

فعندما تعرضت أوكرانيا المجاورة للهجوم الروسي، لم يأت التحرك الرئيسي من بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي بل من واشنطن.

هذه الحقيقة تؤثر على قدرات ونفوذ الاتحاد الأوروبي، ففي كثير من القضايا الخارجية والداخلية هناك خلافات أوروبية وعمليات التصويت المعقدة التي تستلزم الإجماع في كثير من القضايا تؤخر اتخاذ القرارات التي تأتي عادة كحل وسط بين متناقضات.

وكما سبق الذكر هناك اختلافات كبيرة في المواقف بين الدول الأوروبية تجاه اللاعبين الرئيسيين في العالم مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا ودول الشرق الأوسط.

غياب وجود دولة وديون سيادية موحدة وجيش، يؤثر على قوة اليورو، فما زال الدولار عملة التداول الأولى والاحتياط عالمياً، ورغم أن اليورو هو التالي له، ولكن الكثيرين يرون أن منافس الدولار القادم هو اليوان وليس اليورو.

فكما يقول كثير من اللغويون إن اللغة هي لهجة لها جيش، فإن العملة يجب أن يكون لها جيش.

يمكن أن يتفكك الاتحاد الأوروبي يوماً إذا نفذت فرنسا استفتاء للانفصال مثل البريكسيت "الفريسكيت"، وساعتها قد يسقط اليورو، ولكن هذا أمر مستبعد مع الصين والولايات المتحدة.

كما أن الاقتصاد الأوروبي – رغم نجاحاته الكبيرة- يعاني من عيوب هائلة أبرزها الفرق الكبير في الكفاءة والدخول والديون والأجور، بين دول الشمال الغنية ودول الشرق الفقيرة ودول الجنوب المأزومة.

إضافة إلى اعتماده بشكل كبير على استيراد الطاقة والمواد الخام من الخارج، عكس الصين والولايات المتحدة (الأخيرة أصبحت مصدراً كبيراً للطاقة).

كما أن اقتصادات أوروبا تفتقر لأسواق المال القوية والمرنة التي تتسم بها الولايات المتحدة والتي تجذب الاستثمارات من كل العالم بما فيها أوروبا نفسها إضافة لدول الخليج وآسيا.

والأهم من كل ذلك الخلاف خول من يقود هذه الكتلة الأوروبية، فألمانيا أغنى دول القارة، ولكنها تبدو دولة شبه منزوعة السلاح، مكبلة بماضيها العنيف الذي حولها لدولة فرط سلمية.

أما فرنسا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولكنها فعلياً اقتصادها حجماً أقل من ثلثي الاقتصاد الألماني، ولا يجاريه في الكفاءة، كما أنها مشغولة بمحاربة طواحين الهواء من أمريكا لبريطانيا وصولاً لتركيا وللإسلام السياسي المعتدل وأقلياتها المسلمة الداخلية، بينما هي شبه حليفة لعدو أوروبا الحقيقي فلاديمير بوتين.

كل هذه العوامل تجعل خلق كتلة أوروبية مستقلة بالمعنى الحرفي ومنافسة للصين والولايات المتحدة أمراً صعباً.

ما نحن بصدده أن الاتحاد الأوروبي هو بمثابة كتلة فرعية من الغرب، يتنافس على زعامة هذه الكتلة الأوروبية دول عدة من بينها الولايات المتحدة نفسها (عبر الدول الأوروبية الأكثر قرباً لها).

هذه الكتلة سوف تكون شبه تابعة لواشنطن ولكن في القضايا الحاسمة سوف تكون تابعة بالكامل، ولن تخترق خطوط واشنطن الحمراء، مثلما فعلت عندما فرض ترامب عقوبات على إيران عام 2018 عقب خروجه من الاتفاق النووي، انتقدتها الدول الأوروبية ووعدت بحماية الشركات الأوروبية التي ستخترقها ولكن في النهاية التزمت بها رغم قناعتها بخطئها.

وبالنسبة للعلاقة مع الصين، طالما لم يتصاعد التوتر الأمريكي الصيني ويخرج عن السيطرة وخاصة في تايوان، فإن أوروبا سوف تظل تتثاقل في تنفيذ طلبات واشنطن في فرض قيود على نقل التكنولوجيا لبكين والانفصال الاقتصادي عنها.

ولن تمتنع أوروبا عن الجدل مع واشنطن في هذا الملف لحماية مصالحها ولكنها لن تكون أبداً مستقلة تماماً عن واشنطن.

فالحرب الأوكرانية مثلت نهاية لحلم الاستقلال الأوروبي عن القيادة الأمريكية، خاصة تحت الزعامة الفرنسية.

وحتى لو سئمت أمريكا من مشاكل أوروبا وتركتها وحدها أمام الدب الروسي، فإن الجغرافيا تحتم أن يكون التكتل الأوروبي القادم في مواجهة روسيا بزعامة ألمانية ودور بولندي وإسكندنافي بارز.

أما باريس القابعة في غرب أوروبا الدافئ بعيداً عن أي خطر حقيقي فسوف تواصل البحث عن معارك وهمية تحاول بها إحياء مزاعم الزعامة الأوروبية، تاركة سكان شرق أوروبا وحدهم في الصقيع أمام الدب الروسي.