بدأ العام الحالي 2020 في الشرق الأوسط بداية ساخنة حين اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني على الأراضي العراقية، لكن حرباً بين البلدين لم تقع كما بدا محتوماً وقتها.. ومع بداية الشهر الثالث انهارت أسعار النفط بالتزامن مع تفشي وباء كورونا في المنطقة منذراً بتغيير المشهد اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً، وفجأة وقع زلزال التطبيع لتكتمل منظومة الزلزال الثلاثي، فهل نشهد ميلاداً جديداً للمنطقة بعد عام من الكوارث المتلاحقة ذات الأثر الممتد؟

بداية دموية لعام الكوارث

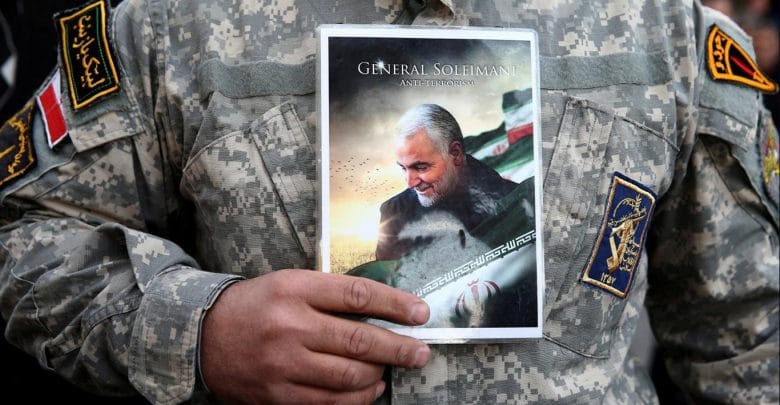

في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020 استيقظ العالم على خبر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية استهدفت موكبه لدى خروجه من مطار بغداد بصحبة نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس، وأصبح الشرق الأوسط على صفيح ساخن أكثر مما كان عليه الوضع غير المستقر أصلاً في أغلب بلدانه.

المشهد في العراق كان مضطرباً من الأساس، حيث كانت ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لا تزال مستمرة مطالبة برحيل الطبقة السياسية والنظام الطائفي الذي فرضته أمريكا بعد غزو البلاد والإطاحة بصدام حسين ونظامه عام 2003، وأصبحت إيران القوة المهيمنة على مقدرات العراقيين وصاحبة القرار الأول والأخير هناك، خصوصاً بعد سحب معظم القوات الأمريكية من بلاد الرافدين التي غزتها الولايات المتحدة لفرض الديمقراطية وتخليص العراقيين من قمع نظام صدام.

وفي لبنان، التي تشبه العراق من حيث نظام المحاصصة الطائفية هناك منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، كان الشارع في حالة غليان أيضاً منذ أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن ثار اللبنانيون ضد فساد زعماء الطوائف والأحزاب وطالبوا برحيلهم جميعاً "كلن.. يعني كلن"، ليصطدم الحراك بذراع أخرى لإيران ممثلة في حزب الله الذي يسيطر على الأمور هناك بحكم الأمر الواقع وقوة السلاح، أي أن العام بدأ ولبنان غير مستقر ويواجه أزمة اقتصادية وسياسية تهدد بانهياره تماماً.

وربما يكون العراق ولبنان أفضل حالاً من سوريا واليمن وليبيا، حيث الصراع المسلح في تلك البلاد تحول بالفعل إلى مآسٍ إنسانية لا ينطبق عليها أوصاف اضطراب أو استقرار، بينما تشهد الجزائر والسودان احتجاجات شعبية بعد الإطاحة بعبدالعزيز بوتفليقة وعمر البشير على التوالي، بينما تواجه تجربة تونس الديمقراطية عراقيل لا تنتهي من بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المدعومين بقوة من أعداء ثورات الربيع العربي وتحديداً الإمارات والسعودية ومصر.

ولم تكن الأوضاع في دول الخليج مستقرة كذلك، فحرب اليمن تحولت لمستنقع غرقت فيه السعودية والإمارات والتوتر مع إيران وحصار قطر من جانب الرباعي الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة كلها عوامل تجعل الاستقرار حلماً بعيد المنال، ناهيك عن قرارات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان التي قلبت أمور المملكة رأساً على عقب، وبالتالي بدت الصورة قاتمة بالنسبة لشعوب المنطقة بشكل عام وإن تفاوتت المعاناة بتفاوت الوضع الاقتصادي لكل دولة على حدة.

زلزال ثنائي: انهيار النفط والوباء

لكن بالنسبة للشرق الأوسط، لا تعتبر تلك الاضطرابات السياسية الإقليمية والمحلية شذوذاً عن القاعدة في حقيقة الأمر، فمنذ ظهور النفط في منطقة الخليج قبل نحو قرن من الزمان أصبحت تلك المنطقة بؤرة للصراع الدائم والمستمر ومطمعاً للقوى العظمى التي استغلت الصراع على الحكم كورقة تحقق بها مصلحتها المتمثلة بالأساس في الحصول على النفط والغاز بأسعار زهيدة أو مجاناً إذا استطاعت، ثم جاء قيام دولة إسرائيل عام 1948 على أرض فلسطين ليضيف بعداً آخر للوجود الغربي بقيادة أمريكا في المنطقة وهو ضمان التفوق الإسرائيلي المطلق في المنطقة.

ويرى الباحثان ماثيو بوروز وبيتر إينجيلك أن هناك مخاوف عميقة بشأن مدى قدرة الأنظمة في المنطقة على الحفاظ على استقرارها في مواجهة الكوارث المتعددة (انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا) على المدى البعيد، على اعتبار أن التداعيات الضخمة المسببة لعدم الاستقرار تأتي في توقيت لا يوجد فيه استقرار من الأساس في تلك الدول.

تأثيرات تتخطى حدود الدول المنتجة للنفط

ولا يتوقف تأثير أسعار النفط المنخفضة على دول الخليج فقط كما قد يتصور البعض؛ ففي ظل إقدام السعودية على اتخاذ إجراءات تقشف غير مسبوقة في تاريخها من زيادة ضرائب القيمة المضافة بنسبة ثلاثة أضعاف وإلغاء بدل غلاء المعيشة لموظفي المملكة، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم في الأسعار، فإن تأثير تلك الإجراءات لا يقتصر فقط على السعوديين أو المقيمين في المملكة بل يمتد إلى أثره مباشرة إلى دول أخرى في المنطقة.

فالسعودية لديها ملايين العاملين من دول عربية كمصر وتونس والأردن والسودان وغيرها، ومع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها المملكة والسعي لتقليص العمالة الأجنبية لإفساح المجال أمام توظيف الشباب السعودي، بدأ بالفعل كثير من العاملين من تلك الدول وغيرها من الدول الآسيوية في فقدان أعمالهم ومن ثم العودة لبلادهم وإنهاء مشوارهم في السعودية.

وللتدليل على مدى عمق التأثير الاقتصادي لانهيار أسعار النفط على دول المنطقة، نتوقف عند ما قاله ديليب راثا الخبير الذي قاد فريقاً وضع تقرير البنك الدولي عن تأثير أسعار النفط على تحويلات العاملين في الخليج لدولهم في المنطقة، ذاكراً أن تلك التحويلات انخفضت منذ بداية العام الجاري بصورة لم تحدث منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980.

وفي هذا السياق، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21.5%، بينما انخفضت تحويلات العاملين في الشرق الأوسط بشكل عام 20%، والسبب الرئيسي هو انخفاض أسعار النفط، ومع استمرار تلك الأسعار في مستوى 40 دولاراً للبرميل، يغلب التشاؤم على التوقعات الاقتصادية بشكل عام، وهو ما انعكس بالفعل على الإجراءات التي انتهجتها دول الخليج وتصب بشكل عام في اتجاه تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.

لماذا هذه الأزمات مختلفة عن سابقاتها؟

ربما يقول البعض إن المنطقة مرت من قبل بأزمات أو زلازل مشابهة دون أن تحدث تغييرات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي من قبل، فلماذا تبدو تداعيات كورونا والنفط أخطر وأكثر استدامة، ويتوقع كثير من المحللين من المنطقة ومن خارجها أن تغييرات جذرية بدأت إرهاصاتها بالفعل تظهر ولو على استحياء؟

صحيح أن المنطقة شهدت زلزالاً قبل ثلاثة عقود تمثل في إقدام نظام صدام حسين على احتلال الكويت وما تلا ذلك من تحرير الكويت على أيدي قوات التحالف الدولي التي شاركت فيها قوات عربية أيضاً، لكن من قال إن ذلك الزلزال لم يحدث تغييرات جذرية في المنطقة؟ فقد بدأت عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونتجت عنها اتفاقيات أوسلو وأيضاً اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، وتلتها تغييرات أخرى حتى جاء زلزال سبتمبر/ أيلول 2001.

صحيح أن هجمات ذلك التاريخ وقعت على الأراضي الأمريكية لكن تبعات ذلك الزلزال طالت المنطقة وأحدثت بها تغييرات كبيرة، خصوصاً بعد غزو العراق عام 2003 وما نتج عنه من تسليم بلاد الرافدين لإيران بصورة واضحة، ومن ثم التمدد الإيراني في سوريا ولبنان ومؤخراً اليمن، لكن بشكل عام كانت تلك التغييرات سياسية بالدرجة الأولى وربما لم يمتد تأثيرها بصورة كبيرة على باقي بلدان المنطقة، وهذا السياق يوضح الفارق الكبير بين تلك الأحداث والأزمات وبين ما شهدته المنطقة ولا تزال هذا العام وبصفة خاصة زلزالي النفط وكورونا.

وقد أجرى معهد بروكينجز عدداً من الندوات عن كيف يعيد كورونا وانهيار أسعار النفط تشكيل منطقة الشرق الأوسط، شارك فيها عدد من الخبراء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من الهيئات الاقتصادية والمالية ومسؤولون سابقون تولوا حقيبة المالية في بعض الدول العربية أجمعوا على أنه "لا عودة" للمنطقة إلى ما هي عليه الآن أو ما كانت عليه قبل زلزالي النفط وكورونا.

الشباب واليأس مزيج خطير للغاية

برأي كثير من المحللين، على الأرجح ستؤدي التداعيات الاقتصادية السلبية للزلزالين إلى مزيد من عدم الاستقرار في بلدان الشرق الأوسط بشكل عام لأسباب متعددة أبرزها أن المنطقة بشكل عام تكاد تخلو من الأنظمة الديمقراطية وأن العلاقة بين الحكومات والشعوب تقوم على معادلتي القمع من ناحية وامتصاص الغضب الشعبي قبل نقطة الانفجار من خلال دعم السلع الرئيسية أو زيادة الرواتب وغيرها من الإجراءات التي تهدف لتخفيف الأعباء قبل أن تصل الأمور لنقطة الانفجار وهو ما يطلق عليه الرشاوى الاجتماعية أو السياسية.

وعلى سبيل المثال هنا يمكن استرجاع ما حدث في المنطقة أواخر 2010 وبداية 2011 أو ما يطلق عليها مرحلة ثورات الربيع العربي، والتي انطلقت من تونس ومنها إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن ووصلت للبحرين، حيث قامت السعودية وقتها برفع الرواتب وصرف منح مالية للمواطنين والأمر نفسه قامت به باقي دول الخليج، وكانت خزائنها وقتها ممتلئة وتسمح بتقديم تلك الرشاوى الشعبية امتصاصاً للغضب.

ولو أخذنا السعودية كنموذج في هذا السياق، انطلاقاً من أنها المملكة الأكبر في الخليج من حيث عدد السكان من جهة ومن حيث حجم إنتاج النفط من جهة أخرى، نجد أن 60% من سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهي النقطة التي ركز عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صعوده الصاروخي للتمكن من السلطة منذ لحظة جلوس والده الملك سلمان على كرسي العرش، لكن الآن جاء زلزال النفط ومعه زلزال كورونا ليقلب الأمور رأساً على عقب.

فبدلاً من أن يقدم ولي العهد على زيادة الرواتب واتخاذ إجراءات تجعل حياة السعوديين أكثر رخاء كما جرت العادة، وجد السعوديون أنفسهم فجأة يدفعون ضرائب لم يسمعوا عنها من قبل كضريبة القيمة المضافة التي فرضت عليهم بنسبة 5% في البداية، ثم انهارت أسعار النفط بسبب الحرب التي شنها ولي العهد ضد روسيا دون حساب للعواقب – كعادته – ومع تفشي الوباء، اتخذ الحاكم الفعلي للمملكة إجراءات تقشف غير مسبوقة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وألغى بدل غلاء المعيشة ومؤخراً فرضت ضرائب عقارية، تزامناً مع فقدان كثير من العاملين لوظائفهم.

وهنا ظهر الاختلاف الجوهري بين الأزمة هذه المرة وما سبقها من أزمات؛ فالخزينة السعودية لم تعد مكتظة بالأموال كما اعتادت بسبب مغامرات ولي العهد المكلفة وأبرزها حرب اليمن وصفقات السلاح القياسية التي عقدها شراء لرضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم وجود مؤشرات على حدوث انفراجة قريبة في الوباء القاتل ومن ثم عودة الطلب على النفط لمستوياته المعهودة حتى ترتفع الأسعار على الأقل لمستوى 80 دولاراً للبرميل (سعر التعادل في الموازنة السعودية)، يتوقع أن تتخذ السعودية مزيداً من إجراءات التقشف وهنا مكمن الخطورة.

وهذا ما حذرت منه دراسة نشرها معهد واشنطن أواخر مايو/ أيار الماضي، قال واضعوها إن التحديات التي تعترض الشرق الأوسط الغارق أساساً في أزمات محلية وإقليمية متعددة تفاقمت مع ظهور فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونظراً للضغوط الإضافية الهائلة التي يلقيها الفيروس على كاهل حكومات المنطقة، من المرجح أن يزداد الوضع خطورة في هذه الدول – لا سيما من الناحية الاقتصادية.

وقال الباحثون والخبراء المشاركين في الدراسة إن الدول العربية التي كانت تتمتع تقليدياً بتحصينات مالية قد تتأثر بدورها؛ فدول الخليج ترزح تحت وطأة أزمتين متزامنتين ألا وهما الانهيار العالمي لأسعار النفط وفيروس كورونا المستجد، وقد تلقت اقتصاديات الدول الخليجية صفعة من جراء هبوط أسعار النفط، ما أرغم الكثير من الدول على تقليص إنفاقها على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمواطنيها بشكل كبير.

وتركز كثير من الدراسات على أن الإحباط واليأس المسيطر على سكان المنطقة في ظل الأزمات المتلاحقة والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية مع تدني الرواتب وزيادة البطالة، إضافة إلى أن غالبية السكان هم من الشباب يمثل مزيجاً خطيراً ومتفجراً، وهذا المزيج كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تفجر ثورات الربيع العربي عام 2011، وهو ما يرى كثير من المراقبين أن الظروف التي تعصف بالمنطقة الآن خصوصاً من الجانب الاقتصادي تمثل مزيجاً مشابهاً يهدد بالانفجار في أي لحظة،

فأغلب الأنظمة في الشرق الأوسط أنظمة استبدادية تلجأ للقمع وكبت الحريات والسيطرة على الإعلام لضمان سيطرتها على الشعوب، لكن الأوضاع الاقتصادية التي يتحمل عبئها بالأساس الغالبية التي تعاني شظف العيش من الأصل ويكافح أبناؤها للحصول على فرصة عمل ملائمة في سوق عمل بعيد عن قواعد الفرص المتساوية وتحكمه العلاقات والفساد تجعل السيطرة الأمنية أكثر صعوبة، والأمثلة هنا كثيرة ولا يمر يوم دون حادث هنا واحتجاج هناك ينتج عنها تعامل أمني غليظ يؤدي لمزيد من الاحتقان.

زلزال التطبيع مع إسرائيل

وفي خضم القلق المتزايد بين غالبية الشعوب العربية على المستقبل وما يحمله في ظل ازدياد الحصول على لقمة العيش صعوبة بفعل زلزالي النفط وكورونا، إذا بالرئيس الأمريكي ترامب يعلن يوم 13 أغسطس/ آب 2020 عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع كامل للعلاقات بينهما، وهو الإعلان الذي ربما يفوق أثره على المنطقة تأثير ما سبقه من زلازل وأزمات.

فقضية التطبيع مع إسرائيل بالنسبة لشعوب المنطقة تظل قضية مرفوضة على المستوى الشعبي ولا أدل على ذلك من أن أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع الدولة العبرية وهي مصر قبل أكثر من أربعين عاماً لا تزال محاولات التطبيع مع تل أبيب بعيداً عن التعاملات الدبلوماسية مسألة شائكة ومحفوفة بالمخاطر، ولا تزال مشاهد اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 شاهدة على تلك الحقيقة.

ومؤخراً نشر معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية تحليلاً لاستطلاع للرأي نادر الحدوث في الشارع المصري أظهر أن التأييد الشعبي في مصر لمسألة التطبيع مع إسرائيل منخفض جداً؛ فأولئك الذين يوافقون على أنه "يجب السماح للأشخاص الذين يرغبون في إقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين بذلك" لا تتجاوز نسبتهم 6%، وبالمقابل، فإن نصف الشعب المصري "يعارض بشدة" هذا الكلام.

وإذا كان هذا حال أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي الدولة التي تبادلت السفراء مع إسرائيل بعد أربع حروب، فإن الموقف لا يختلف كثيراً في باقي الدول العربية على المستوى الشعبي على عكس توجهات وقرارات الأنظمة، وهو ما يمثل مزيداً من أسباب الاحتقان الشعبي الذي قد ينفجر في أي وقت دون سابق إنذار، بحسب كثير من المراقبين الغربيين.

وهنا يجب التوقف عند موقف السودان من قضية التطبيع وكيف أن الحكومة الانتقالية هناك ومجلس السيادة لم يستطيعا الرضوخ للضغوط الأمريكية والإغراءات المالية رغم الحاجة الماسة لرفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية وأيضاً الوعود بمساعدات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، والسبب الواضح هو خوف السلطة من رد الفعل الشعبي على الإقدام على التطبيع مع إسرائيل.

والسعودية نموذج آخر في هذا السياق؛ فالحاكم الفعلي محمد بن سلمان صديق مقرب من مهندس صفقة القرن جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الأول ويرغب بن سلمان بشدة في استمرار الدعم الأمريكي له كي يعتلي العرش، وبرأي كثير من المراقبين جاء تنازل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016 في سياق التحضير لمشروع استثماري وسياحي ضخم في البحر الأحمر يضم المملكة ومصر والأردن وإسرائيل، وبالتالي كان من المنتظر أن تعلن السعودية التطبيع مع إسرائيل بعد الترحيب بالاتفاق الإماراتي والذي تلاه الإعلان عن التطبيع البحريني والذي ما كان ليتم لولا موافقة محمد بن سلمان.

لكن ذلك التطبيع لم يحدث بسبب رفض الملك سلمان، بحسب التقارير الغربية، ولا يعني ذلك أنه لن يحدث بل تأجل وحسب انتظاراً لظروف تكون مواتية أكثر لا يكون فيها الملك سلمان موجوداً سواء غيبه الموت أو تنازل عن الملك رسمياً لولي عهده، لكن يظل القلق من رد الفعل الشعبي حاضراً وبقوة ولا يمكن إغفاله، ولا ننسى هنا أن التطبيع الإماراتي والبحريني لم يمرا دون معارضة وإن تم قمعها أو التقليل من شأنها، لكن يظل السؤال قائماً بشأن مدى قدرة الأنظمة على السيطرة على الشعوب وإلى متى؟

كما لا يمكن إغفال الأثر النفسي الذي سببه التطبيع مع إسرائيل على غالبية الشعوب في المنطقة، في ظل استمرار ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين من ناحية وفي ظل التغلغل الإسرائيلي في المجتمعات العربية بدعم من الأنظمة من ناحية أخرى، حيث يشعر الكثيرون بمزيد من الإحباط واليأس في ظل انتشار الفساد وغياب فرص العمل ومقومات الحياة الكريمة، وهو ما يضيف مزيداً من الوقود إلى الخليط المتفجر المنتشر بالفعل.

الخلاصة: الشرق الأوسط لن يعود كما كان

مع اقتراب عام الزلازل من نهايته وازدياد المخاوف بشأن توجه العالم نحو إغلاق اقتصادي آخر محتمل مع قدوم فصل الشتاء بسبب غياب علاج أو لقاح موثوق به لوباء كورونا، تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل المنطقة الأكثر التهاباً واضطراباً في العالم وهي الشرق الأوسط والذي ضربته ثلاثة زلازل متتابعة هي انهيار أسعار النفط والوباء ثم التطبيع مع دولة لا يزال الوجدان الشعبي العربي يراها العدو الأول وهي إسرائيل.

وفي منطقة تشهد تفاوتاً هائلاً في الدخل بين أقلية تحكم وتتحكم في مصادر الدخل وأدواته وأغلبية تعاني الفقر والجوع والتهجير وويلات الحروب، من الصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تستمر الأمور على ما هي عليه من كبت للحريات وقمع للتعبير عن الرأي دون أن يؤدي ذلك لمزيد من عدم الاستقرار أو بمعنى أدق لانفجار مشابه لما حدث قبل عشر سنوات، لكن هذه المرة ربما تكون الأمور أكثر عنفاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومستويات القمع ربما أضعاف ما كانت عليه قبل 2011.

كل هذه المؤشرات ترجح أن الشرق الأوسط يشهد بالفعل عملية تغيير كبرى لا أحد يمكنه الجزم باتجاه ريحها أو سرعتها، لكن الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكداً هو أن الشرق الأوسط لن يعود إلى ما كان عليه قبل أزمة أسعار النفط ووباء كورونا وزلزال التطبيع المجاني.